森おじの大槌移住ライフ【2023年12月活動報告】

1年本当に早かった気もするし、色々なことがあった気もする。

皆さんは2023年はどんな1年をお過ごしだっただろうか?

コロナによる影響もやっと落ち着きを取り戻し、これからというところに、年始早々石川県沖での大地震があり、被災された方々には苦難の始まりとなってしまった。

一刻も早い支援と復興をお祈りして、森おじも僅かばかりではあるが支援物資の寄付をさせていただいた。

少しでも誰かの助けになってくれていることを願う。

それでは、2023年最後の投稿をどうぞ。

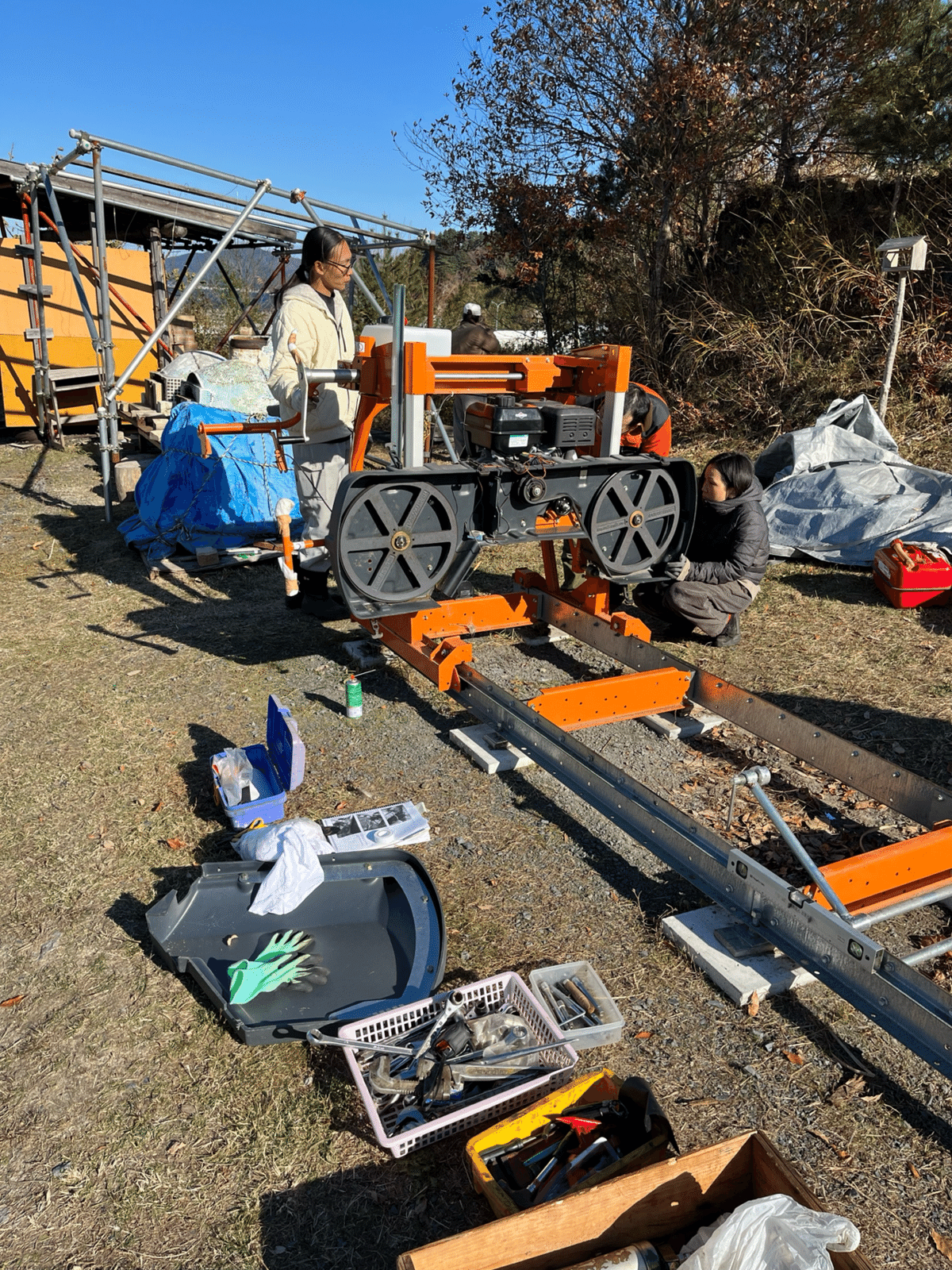

1.製材機修理@吉里吉里国

12/4は私の勤め先であるNPO法人吉里吉里国に置いてある製材機の整備を行なった。

この機械は、東日本大震災の時に24時間テレビからの支援でいただいたものである。

しばらく動かしていなかったためか、配線や刃の部分が傷んでおり修理することになった。

海外製ということもあり、英語の表記ばかりで悪戦苦闘しながら手探りで整備したのだが、どうも配線に不調があるらしく正常に作動しない。

説明書に配線図が書かれていないため、その方面に詳しい方や当初据付をしたという方にもお手伝いいただいたのだが、まだ通常運転にまで至っていない。

今度メーカーに問い合わせて、配線図や不調の原因を調べてみようと思う。

また、今後はこの機械をきちんと保管するための屋根も付けて雨風が凌げるようにしていきたい。

きちんと設置するにはまだまだ先は長そうだ。

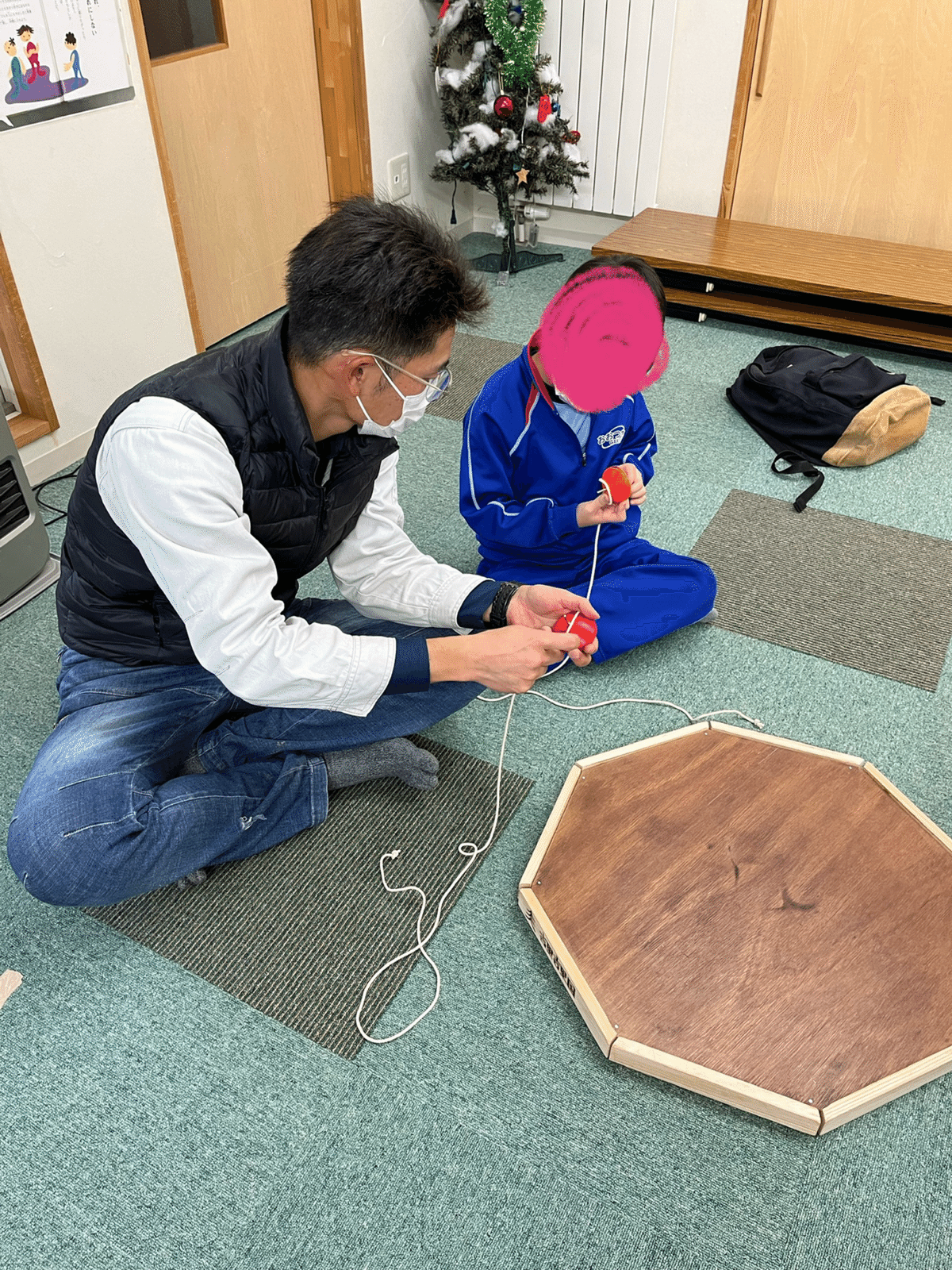

2.こま台製作@地域共生ホームねまれや

12/5は妻の勤め先でもある地域共生ホームねまれやから依頼されて、子どもたちが遊ぶためのこま台を製作した。

デザインや構成はインターンで吉里吉里国に来てくれている、背戸川くんと一緒に考えた。

余っていた端材で作ったのだが、意外と高級感のある仕上がりになったのではないかと思っている。

夕方にねまれやまで納品を兼ねて、こまのレクチャーをしに行ったが、みんな夢中になってこまを回そうとしている姿をみて、作った甲斐があると感じた。

木で作った知育玩具は、子どもたちが木の温もりを通してともに成長していく姿を見ることができる。こういったところに良さがあるのだろうと改めて実感することができた。

なかなか良い感じだ

子どもの成長は本当に早い。

我ながらまずまずの出来である。

3.軽架線集材作業@吉里吉里地区

12月中旬以降は主に、吉里吉里駅近くの屋敷林で伐木及び軽架線による集材作業を行なった。

軽架線集材とは、架線(空中に張ったロープ又はワイヤー)を使い、荷を浮かせて運搬するための手法のこと。

また、道を付けられない場所での運搬が可能な上、重機を使わず小型動力のみで済むため小規模林業に向いている手法とも言える。

私たちのような小さな単位で林業を生業とするためには、このような知恵と技術を習得しておくことはかけがえのない財産となる。

少しずつ学んできたことが実作業に活かすことができて嬉しい。

4.山神祭、林業講座@吉里吉里国

12/12は山神祭のお祓いの後、釜石からお越しの石塚さんによる林業講座を拝聴した。

山神祭とは山林作業の無事と森の収穫を祈り感謝する儀式で、わが国の森林や山村における古くからの伝統的な行事のことである。

地域によって祭事の様式や時期は様々だが、東北地方では12/12をその日としていることが多い。

ちなみに、山の神は女神であるとされてきたことから、昔は祭の日には女性の参加は許されてこなかった。

また、山の神は醜女であるという伝承もあり、自分より醜いものがあれば喜ぶとして、顔が醜いオコゼを山の神に供える風習などがある。

しかし、昨今では林業従事者として女性が参入することも多くなり、SDGsが叫ばれる世の中で女性が山に入ってはいけないという考え方は古いのではないかと個人的には思っている。

人の世も、神の世も、時代に合わせて変わっていかなければならない。

山神祭のお祓いを終えた後は、インターンの背戸川くんの繋がりでお越しいただいた、東北大学の学生さん達に向けて林業とはどういう職業か?という基礎的な部分から石塚さんに講義いただいた。

森林大国であるにもかかわらず、日本において一次産業である林業がなぜ生計を立てることが難しい産業とされているのか。という実情や、その中でもどのように知恵を出して林業家として食べていっているのかなど、私たちとしても貴重なお話を多く聞くことができた。

考えてみれば、みんなひと回り以上若い子達なんだなぁと思うと、自分が急に歳とった気がしてくる

5. 鉈(なた)砥ぎ講習@吉里吉里国

12/20は石塚さんの指導の元、刃物(主に鉈)の砥ぎ方について学んだ。

刃の形状に関する特徴や地域性、砥ぐ際の注意点等、鉈ひとつとっても奥の深い世界だと感じた。

座学の後は実際に砥いでみたのだが、これまた根気のいる作業で、延々1時間ほど砥ぎ続けてもほんの僅かしか変化しない。

当たり前と言えば当たり前なのだが、これだけ手間暇かけて砥いだ刃物を雑に扱おうとは思わなくなるし、不思議と道具に愛着が湧いてくるのである。

古来日本には、長い年月を経た道具には『付喪神』という精霊(霊魂)が宿るという考え方があるが、このように長い間手塩にかけた道具には人間の想いみたいなものが入っていくのかもしれない。

大切に扱えばその分道具も応えてくれるし、逆に雑に扱えば怪我をする原因にもなりうる。

自分の相棒として大切に扱うことを肝に銘じておこうと思う。

泡が出なくなったら、300番程度の荒砥で砥ぎ始め、刃こぼれが無くなってきたら、1000番程度の中砥で砥ぐ。

鉈であればこれで充分だそうだが、彫刻刀や鉋(かんな)、包丁等切れ味をより重視する道具を砥ぐ場合は2000番以上の仕上げ砥を使用することが多い。

刃の先には手や体が無い状態で振ることや、右利き用の鉈は刃を右に向けて左から右下へ振り下ろすというような基本的な所作を学んだ。

そんなこと言われなくてもわかっているという人に限って怪我をすることがよくあるらしい。自分も過信せず、細心の注意を払って扱おうと思う。

6.森林調査@浪板地区

12/22は以前調査を行なった浪板地区の山林にて所有者立ち合いの元、境界線の確認を再度行なった。民有林と呼ばれる山林では、往々にして境界線の確認資料が更新されず古かったり、所有者の高齢化によりその所在があやふやになっていることが多い。そのため、様々な資料を突き合わせ、何が一番新しい資料で、いま現状はどのような所在になっているかなど、総合的に判断する必要があり非常にややこしい作業なのである。

今回の現場は、幸いにも所有者はご健在で、資料も古くはあったがなんとか確認できるレベルだったので、資料と現場確認で整合性を確認することができた。

今後は、管理を任されたこの森林をどのように有効活用していくのか、環境的観点や地域資源的観点など様々な視点からより良い森づくりを目指していこうと考えている。

7. 個人的活動『生き物図鑑』

最後は毎月お馴染み、生き物たちの紹介をして今月の報告を終えようと思う。

今回紹介する生き物たちはどれも可愛らしいものばかりなので、虫が苦手な人でも安心してご覧いただけると思う。

それでは、また来月の報告をお楽しみに。

good bye🤚

北海道の渡島半島から九州の大隅半島まで広い範囲に分布する日本固有の常緑針葉樹。湿気のある肥沃な深山を好んで自生する。材は良質で湿気に強く、ヒノキチオールという殺菌抗菌成分を多く含むため白アリやカビ類に対する耐久性が高い。そのため土台を始めとした建築用材、風呂桶、床柱などに使われる。アスナロという名の由来は「明日はヒノキになろう」という説が一般的で、材木としてヒノキより安価なアスナロを人間に例え、今はダメな自分でもいつか成功してみせるといった人生訓からきている。

アメリカ南部・メキシコに分布するシソ目シソ科の低木植物で、別名チェリーセージやホットリップスとも呼ばれる。基本種の花色は鮮やかな緋色で、園芸植物として人気がある。葉は軽くもむと甘みのあるフルーツのような香りを放ち、ハーブティーやポプリに利用される。

ツグミはスズメ目ヒタキ科ツグミ属に分類される鳥類。日本では冬季に越冬のため中国やロシアから飛来する冬鳥である。和名は冬季に飛来した際に聞こえた鳴き声が夏季になると聞こえなくなる(口をつぐんでいると考えられた)ことに由来する。エサを探しているときにはピョンピョンとホッピングしながら斜め45度に胸を反らして制止する独特のポーズを見ることができる。かつて岐阜県東濃地方では、ツグミを食べる食文化があったが、1947年(昭和22年)に野鳥の捕獲は禁止され、鳥獣保護法によってツグミは保護鳥となった為、食用としての捕獲は禁止となった。

https://petpedia.net/article/612/turushより引用

ジョウビタキは、スズメ目・ヒタキ科に分類される鳥類。日本では冬によく見られる渡り鳥で、体長は13-15cm程度。オスは頭上が白く、目の周りが黒いのが特徴である。平地からの低山の明るく開けた林の中に生息し、冬の日本では人里や都市部の公園などでもよく見られる。地鳴きは自転車のブレーキ音を短くしたような、「ヒッ」と聞こえる甲高い声と軽い打撃音のような「カッ」という声を組み合わせたものである。この打撃音が、火を焚くときの火打石を打ち合わせる音に似ていることから、「火焚き(ヒタキ)」の名が付いたとされる。また、和名の「尉(ジョウ)」は銀髪を意味する。

https://natureland-nose.com/bird/news_bird/3520/より引用

https://natureland-nose.com/bird/news_bird/3520/より引用