こんばんは。グラフィックデザイナー、カラリストの藤田です。

今日は色彩学的な「色彩の調和」について。

自然な調和、不自然な調和

色には、先日お話したように視覚的に重さがあります。

基本的に同一トーンでは、黄色が一番明るく、青系が暗くなります。

同一トーンの色相は、こんな感じの曲線を描きます

黄寄りの色が明るく、青寄りの色が暗い配色は、目になじむ「自然な色彩調和=ナチュラルハーモニー」と言います。

逆に黄寄りの色が暗く、青寄りの色が明るい配色は、自然界にはない「不自然な色彩調和=コンプレックスハーモニー」と言います。

ナチュラルハーモニー

草は光が当たるところは明るい黄緑に、影は暗い緑になります。

明るい部分が黄色に寄って、暗い部分は緑に寄ってますね。

自然に目に入ってくる色合いで、落ち着いた印象になります。

コンプレックスハーモニー

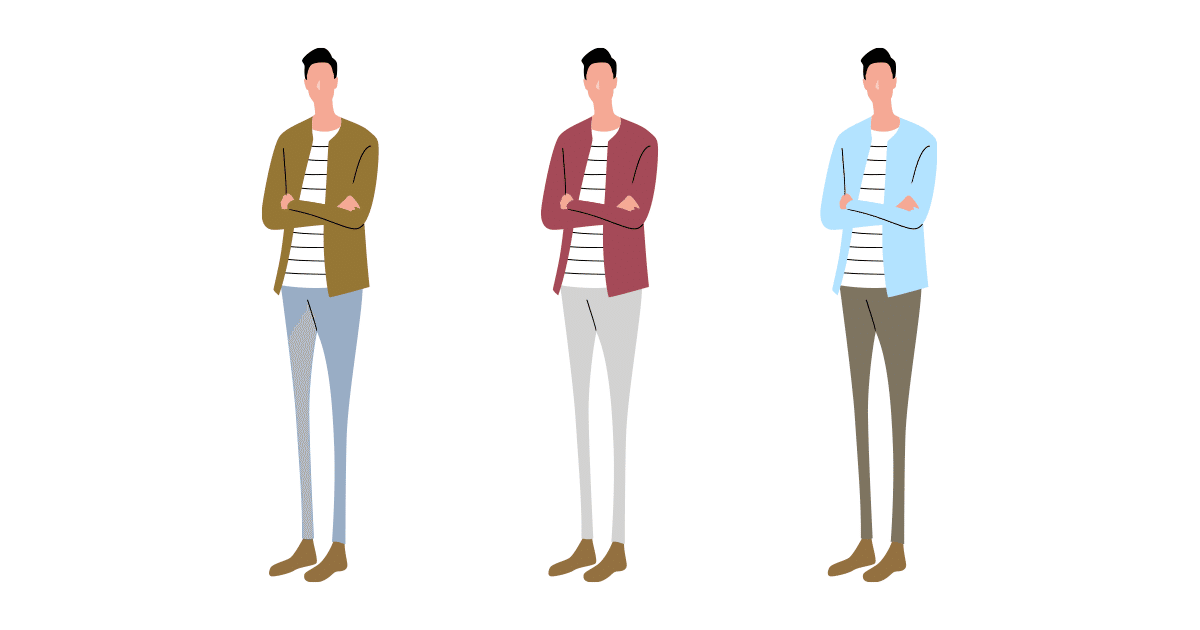

同じ色相で、黄寄りの色を暗く、青寄りの色を明るくしてみましょう。

すると、少し不安定さが出る印象になります。

黄色寄りの色のトーンを、青系より落とす感じですね。

不安定さはアクティブさ

色相だけでなく、配置する場所も影響します。

ふつうは重いものが下に来るので、

上が明るく、下が暗い配色は安定感があります。

逆転させると頭でっかちな不安定さが出てきます。

左の方が、下に重心があって安定感がありますね。

コンプレックスハーモニーや、上部を濃くする方法は、

不安定さを逆手に取って、動きのある(アクティブな)イメージに転換することができます。

それぞれの良さを活かして

コンプレックスハーモニーの話を厚めにしましたが、どちらが良いとかではなくて、それぞれに良さがあります。

ナチュラルハーモニーの強みは、その見慣れた安心感。

リラックスしたい空間や、落ち着いた気分になりたい時に効果を発揮します。

コンプレックスハーモニーの強みは、見慣れない新鮮さ(あるいは違和感)。

楽しく過ごしたい空間や、明るい気分になりたい時に効果を発揮します。

お互いの強みが、それぞれの弱みでもあるので、

環境や状態、気分などを考慮して、使い分けに挑戦してみてください。

明暗を逆転させるだけで、つまらないと思ったものが楽しくなったり、刺激が強すぎると思うものがマイルドになったり、変化が起こると思います。

いいなと思ったら応援しよう!