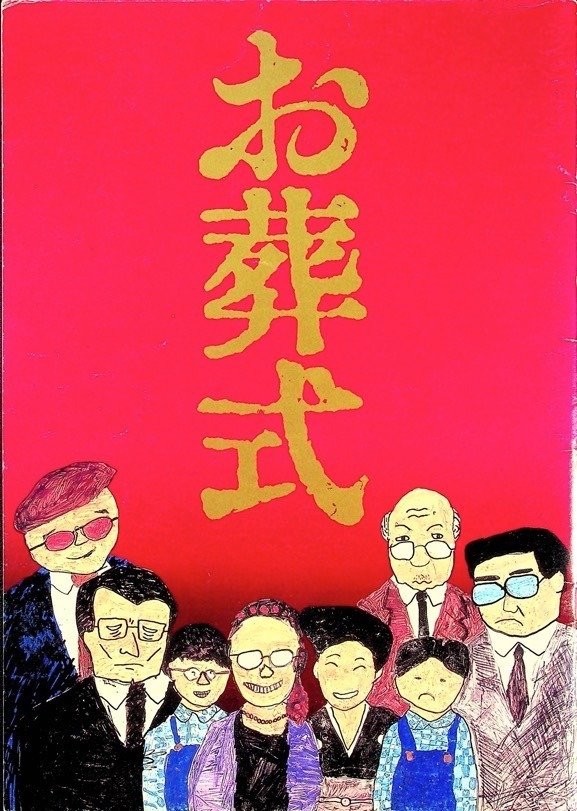

【映画のパンフ 全部見せ】No.5 『お葬式(1984)』

ある程度映画を見ている人は「映画っていうのはストーリーがあって起承転結があって、クライマックスには大きなことがあって終わる」みたいなのがあるかもしれませんね。でも今作はそういう作品ではないのです。

今作は「映画とはこういうもの」っていう認識の外側にある作品で、静かなたたずまいでありながら、とんでもないパンク(規制の概念にとらわれないという意味で)な作品。それでいて観終わって「観てよかった」と思える作品なのです。

自分が「すっげえ面白い」というものを作品にするという純粋芸術のような作品であって、異例のヒットをした奇跡的な作品が『お葬式』かと思います。伊丹十三監督は今作後エンターテイメントとしての映画の方向に進み、そこで出てきたのが傑作娯楽映画の『マルサの女』です。

なんと今作を映画館で観れます。

『午前十時の映画祭13』

2023年の5月12日から伊丹十三監督の『お葬式(1984)』と『マルサの女(1987)』をそれぞれ2週間上映します。(映画館によってAグループとBグループに分かれていて、どちらが先に上映かは映画館によります)

こんな内容の濃いパンフも当時はなかったと思います。映画に興味があるものの好奇心をしっかり満たしてくれる、そんなパンフだと思います。

なんとも印象に残るシーンといえば右上のシーンでしょう。棺桶を覗き込む親族を棺桶の中から見ているカメラショット。たぶん一生体験することがないであろう視点を擬似体験できるという、映画の魔法とも言えるシーンです。

以下のページのエピローグは表記はないがおそらく伊丹十三さんが書いていると思われます(「であるのである」みたいな独特の言い回しがある)。

今作ですでに伊丹十三さんは映画を「観客を楽しませるもの」として捉えていて、きっとそれが今後の作品に繋がり、『マルサの女』を生み出すことになるのでしょう。

エピローグ

なぜ私たちは映画館に行くのか、といえば、面白いユニ—クな映像ドラマを劇場の大スクリ—ンで見ることによって、そのようなうっ屈とストレスの蓄積を解放し、生きるためのエネルギ—を補給したいから、である。私たちが置かれている現状というものを、映画の映像という鏡にうつして自覚的によりよく知り、それをどう打開していったらいいのかについての、何がしかのヒントを得、より自由になりたいから、であるのである。

映画「お葬式」の面白さは、そのような私たちの願望に、こたえるものを、この作品が持っていたからに他ならない、と私は思う。映画を観念の図式化や、それを実現させる映像造型技術のためのみに作られたのでは、かなわない。映画とは、大人の眼で見たこの人生、この社会、この日本についてのもろもろのことを、 私たちに客観的に映像で語りかけ、それを面白く見せながら私たちに、自由に何かを考えさせてくれるもの、であってほしいと思う。映画「お葬式」が、まさにそうであるように。

高知では『午前十時の映画祭13』をやってる映画館がなかったしますが、愛媛県の松山だと『マルサの女』が観れて、香川県の宇多津なら『お葬式』が観れるように、うまいこと分散してるのでお近くの映画館でやってるか調べてからご覧ください。今までみたことない人は是非是非観てみて下さい。