「高校でフィンランドに留学してたから、秋田も都農町も遠くなかった。」地方のまちづくりと相性のよい大学生インターン

高校時代フィンランドに留学、大学は秋田の国際教養大学(AIU)へ進学した小久保茉央さん。1月17日から2週間、宮崎県都農町で株式会社イツノマのインターンを体験。

主な活動としては

・都農中学校の海外留学制度の立案

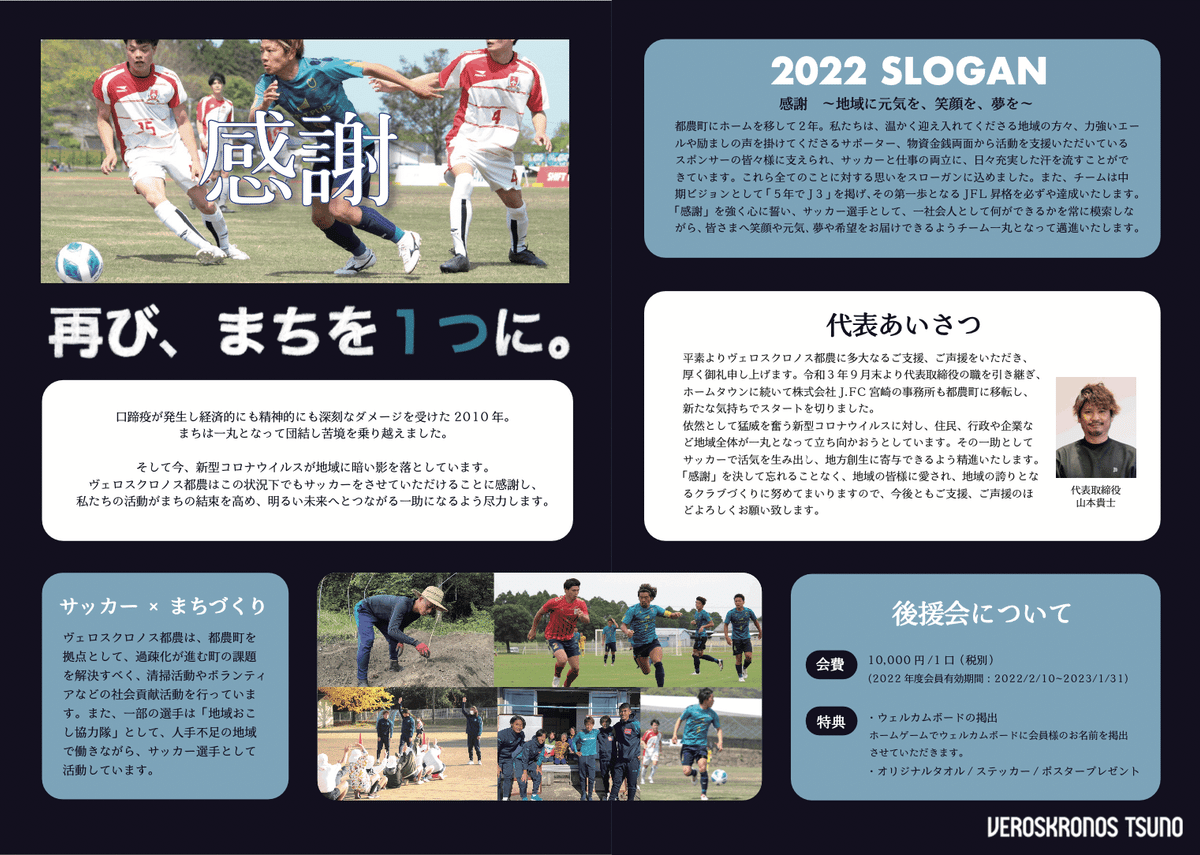

・都農町のサッカークラブ、ヴェロスクロノス都農のパンフレットデザイン

・まちづくりホステルALAの運営

イツノマが運営するコワーキングスペースYARDでご一緒しているサッカークラブヴェロスクロノス都農から、パンフレットの製作依頼をいただきました。

小久保さんはデザインを担当、東京大学3年生の吉良くんとの大学生コンビで完結、ご評価もいただき、即戦力の活躍

都農中学校の海外留学制度の立案については、最終日前日に、都農町キャリア教育支援センターの中西センター長と、つの未来財団の山内理事にプレゼン、おおいに共感を得る成果となりました。

具体的には、都農中学校の中学生が「ゼロカーボン」をテーマに、オランダへ留学、先進地視察とオランダの若者たちとディスカッション。

旅費は学生負担、現地の滞在費を町が負担というハイブリッド案。

小久保さんの提案で、個人的に共感したポイントが3つ。

1.フィンランドに留学したので都農町が近かった

個人的に、一番腹落ちしたお気に入りのフレーズ。

たしかに、東京在住で、秋田の大学や、都農町へのインターンって、ふつうは気も腰も重くなるもの。

でも、フィンランドとくらべれば数時間で行けるし、なにより言葉通じるし、みたいな、言われてみれば当たり前のことなんですが、これは大きい。

実際、イツノマの移住者メンバーも、自分を含めて海外好きが多い。

中学生のうちから、町をあげて海外留学をすすめていけると、その後のチャレンジの行動範囲が拡がることは確実に期待できます。

小さい町やコミュニティの良さは、安心感や愛着、住みやすさにあるのは事実だけど、反面、視野や選択肢が狭まることはいまさらいうまでもないこと。

外の世界を見れば見るほど、自分の国や町の良さにも気がつくもの。

小久保さんも、フィンランド留学の収穫は日本の良さに気づけたこと、と。

都農町では、キウイ事業の関係で、中高生のニュージーランドツアーが組まれていたこともあり、すでに制度もあるので、これから、より一層の充実が期待されるところです。

2.町外流出ではなく『進出』

都農町を含めた地方の1万人内外の町の共通課題は、若者流出。

小久保さんのプレゼンでは、流出には2種類あると。

町外や、町に面白いことがないので都会へ流出。

もう一つは、町外で新しいこと、専門スキルを身につけたいという前向きな流出。この流出を「進出」と呼ぶというもの。

流出というとネガティブだけど、進出だとポジティブになる。

願わくば、いずれ町に帰ってきて活躍できるように、専門技術や刺激をもとめて町外進出するようになってほしいものです。

3.テーマをもった留学

海外留学は語学か異文化交流と、ばくっとしたテーマになりがち。結局、なんとなく行って、少し話して、現地の人と知り合いになって帰る、みたいに終わりがち。

海外留学が目的ではなく手段になるためには、目的となるテーマを据えることが必要、という提案には深く共感しました。

テーマがあれば、事前学習も事後学習もプログラム化できるので現地での吸収も効率的、効果的になります。

今回の提案では、町がゼロカーボンタウン宣言をしていることもあり、都農中学校の総合学習の時間でも気候変動対策を年間通して学んできたので「ゼロカーボン」をテーマに提案がありました。

今後、ゼロカーボンにこだわらず、リノベーションやデジタル、農業など、都農町のまちづくりに不可欠なテーマで海外留学を実施していけると、まちづくりにもメリットがでるので一石二鳥。

都農町としてぜひ実現を!

4.地方のまちづくりと相性の良い大学生インターン

ぼくがいまさら言うまでもなく、大学生インターンを積極的に採用している地方市町村はありますが、今回、改めて相性が良いなと実感しました。

特にここ2年の働き方や地方に関する考え方の変化もあってか、大学生で地方に関心を持ったり、地元の人との交流を望む声が増えてるように感じます。肌感ですが。

ただ、案外、ぼくらのような民間ベンチャーで地方のまちづくりを手伝ってるケースは言うほど多くはないと思うので、大学生のみなさんにはぜひ興味をもってもらいたいです。

大学生に提供できるメリット

・リアルなまちづくりを一緒に体験できる

・かなり重要な役割も任される

・地元の人と日常的に交流できる

・ホステル運営を通して、さまざまなゲストと出会える

ぼくらのメリット

・小さな町の弱みである発信やPRを同世代にしてもらえる

・高齢者の多い町では「若者」がいるだけで活気づく

・単純作業から企画立案まで幅広く対応してもらえる

・学びにつながるよう、仕事を体系的に伝える練習になる

九州・宮崎、1万人の町、スタートアップ企業という三重苦?で、常に人手不足、社員の採用・定着も難しい環境では、中長期滞在する大学生インターンは重要な戦力です。

これからも、お互いにメリットが出るしごとの役割分担や、しくみを整えていきたいと思いますので、ぜひお気軽にお声がけを!

/assets/images/7243523/original/f832ef7c-3719-441a-becc-f925e8a91bed?1643519363)