こんな時だからこそ、個人と会社の「やりたいこと」を言語化して、すり合わせる

先行きの見通しが立てにくいこんな時こそ、個人と会社、それぞれの「やりたいこと(ビジョン)」を言語化して共有する対話のプロセスが必要かと。

1. 「やりたいこと」が一番難しい

20年近く経営・人事に携わり、大切にしてきたのは「やりたいこと」。そして、社員と個別にじっくり対話すること、いまどきに表現すれば1 on 1ミーティングです。

個人のキャリアを考えるときによく語られるのは「やりたいこと」「やるべきこと」「できること」の3つ。ベン図とかで良く表現されてます。

独断と偏見ですが、この3つの難易度を考えると、一番簡単なのは「できること」、その次が「やるべきこと」かなと。

この2つだけでも事足りてる会社や組織もあると思います。やるべきことを完璧にこなせば評価されるし給料上がるし出世するし。

ただし、ゼロから事業を起こしたり、起業したり、ベンチャーの場合は、そもそも何かを創造しないことには始まらないので「やりたいこと」が一番求められてきます。

この「やりたいこと」が一番難しいです。100%自分の自由意志だから。

「やるべきこと」は会社や上司から言われた指示に近く、他責の範疇。

「できること」は、まあまあ顕在化するし経験則・事後的なものなので、考えずとも把握しやすい。営業したことない人が営業できる、とはまず言わないと思うので。

「やりたいこと」は誰からも言われないので自責の塊。

言語化しなくても日常の仕事には支障がありません。「やるべきこと」を言えないと怒られるけど、「やりたいこと」は言えなくても怒られませんもんね。

ベンチャーは人と違ったこと、新しい価値を世の中に提案していかないと、そもそも認知されないし、存続できません。

そうなるとやれることは考えることしかない。何かに対して本気で努力して行動を起こして結果出すしかない、じゃ何だったら本気になれるか、努力するかというと、平たくいうと「好きなこと」、その延長にある「やりたいこと」なのかなと。

2. 1 on 1で話し合う

で、僕の場合はこの「やりたいこと」を自他ともに考える機会を強制的につくりたく、半年に1回、全社員と個別に30分から1時間ほど雑談することをはじめました。

だいたい1時間話せば、よほど偏屈でネガティブ過ぎる人でない限り、やりたいことはいくつか出てきます。自分で口にして気づくこともありますし。聞いてる僕にとっては楽しいプロセス。

ただ、毎日のように話す社員もいれば、年に数回しか会えない社員もいます。そこで、あらかじめ、全員、同じフォーマットに記入してもらって、それを参考に話す、というやり方にしました。

3. VISION SHEET

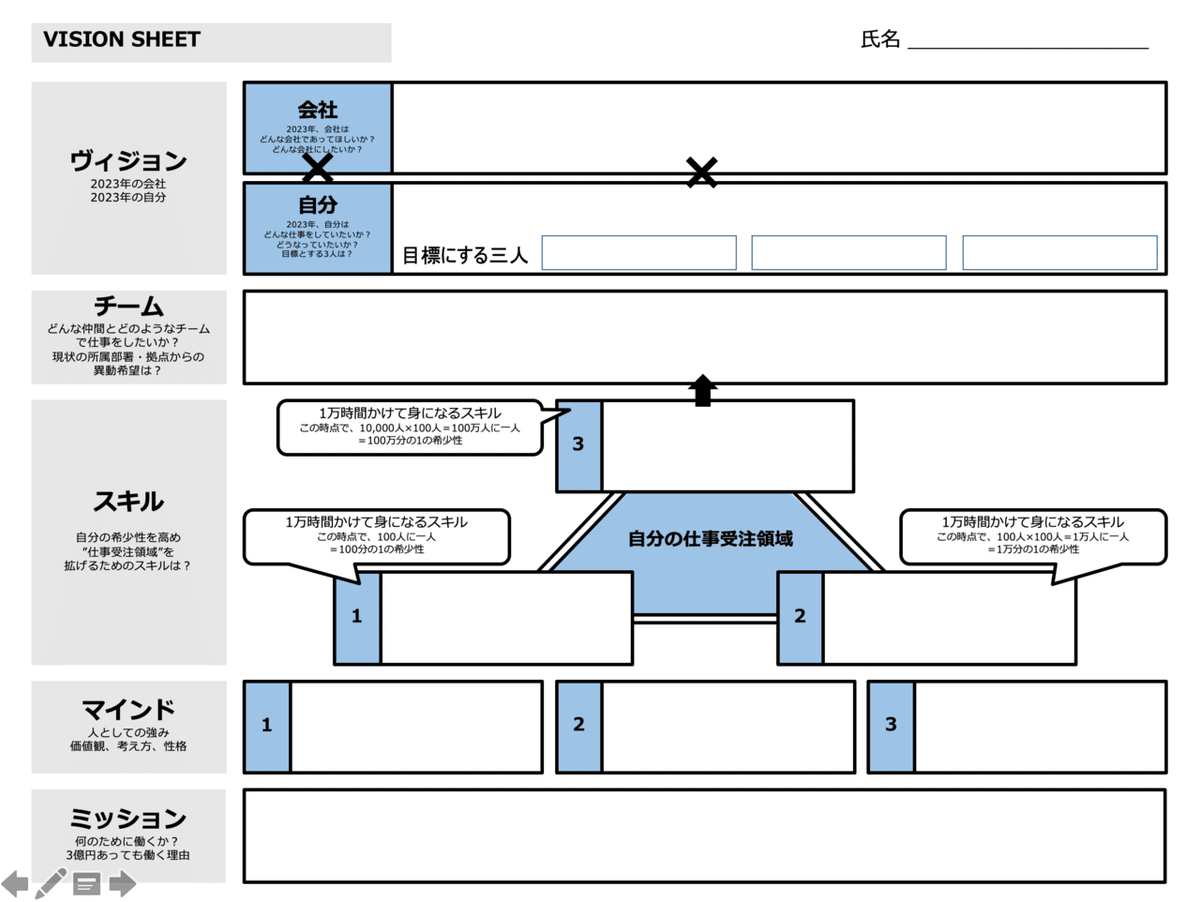

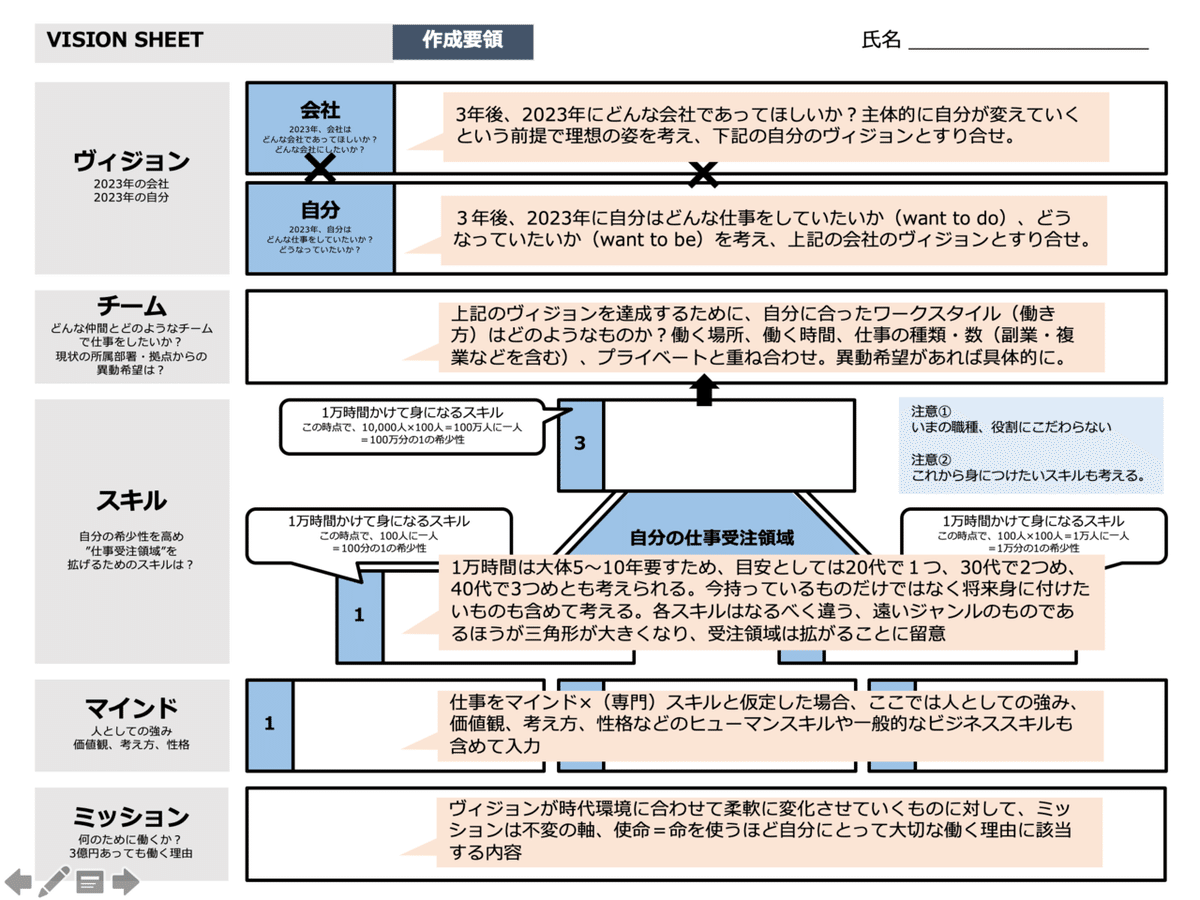

こちらが以前、使っていたフォーマット「VISION SHEET」

評価に使う訳ではないのと、書いといてもらいながら、面談時には一切触れないこともあったので、あくまで半年ごとの自分のやりたいことの振り返りとして活用してもらってました。(嫌がる人も多かったですが 笑)

考えるポイント

「やりたいこと」が言語化できている人には、スキルについて根掘り葉掘り聞きます。順番が大事で、「やりたいこと」が明確でない人がスキルに走ると、これからの環境変化についていかなくなったり人並み以上に努力しないかなとの思いもありました。あくまで「やりたいこと」ありき。

「やりたいこと」は実現しなければ意味がなく、フワっとしたたわごとで終わってしまいがち。なので「1万時間かけて身になる」スキルを3つ書いてもらうようにしていました。今持ってるスキルに限らず、長期的にこれからどんなスキルを身につけていきたいか、目標的に共有。

1万時間の根拠は、心理学者のアンダース・エリクソンさんが音楽家やスポーツ選手の限界的練習の臨床結果を元に提唱されていた理論。

教育改革実践家の藤原和博さんも取り上げていましたが、本気で1万時間積み上げたスキルは100人に1人ぐらいの希少性になる。2つ持てば1万人に1人(都農町で唯一ってことに)。3つ持てば100万人に1人の希少性との仮説。

4. VISION DIALOGUE

4月から、1000人近い規模になった東京の会社経営から、宮崎県都農町でスタートアップとして3人ではじめて4ヶ月。

「いつの間に」8人に増えた会社の「方向性」を考える上で、今一度、僕個人のビジョンも考えを深めようと思い、新しいフォーマット「VISION DIALOGUE」を作成。

これから、テレワーク、リモートワークはもっと日常化し当たり前になるだろうし、複業も浸透するだろうと。そうなると、今まで以上に、自分がやりたいことと会社がやりたいことを、ちゃんと言語化した上ですりあわせしながらやってく必要があると思います。

言い換えれば、こんな形(これそのものはまだまだだけど)で対話して共有する習慣がつけば、別にリアルにやんなくてもズレは減らせるかな、と思ってます。

前述した僕が社員と個別面談することを以前は「ビジョン・ヒアリング」としていた。言葉の通り、僕が聞くというスタンス(僕のビジョンをヒアリングしてもらう結果になったことも多々あったけど 笑)

今回「ビジョン・ダイアログ」と名前も変えた理由は、より対話重視にしたかったから。組織が小さいメリットを活かし、対象が個人であれ、会社であれ関係なく経営者同士の対話としたい、との思いから。

スタートアップで、かつ厳しい環境にも直面しているので、「マインド」から「アクション」に項目を変えました。文化は行動の積み重ね、と最近読んだ「WHO YOU ARE」の影響も受けつつ。

望ましい効果としては、各人が、自分がやりたいことを考えるときに、必ずセットで会社がやりたいことも考えてもらうこと。

自分が主で、会社が客になるような思考・行動習慣がついていけば、言わなくても経営者意識や当事者意識はついて来るはず(信じてる)

5. 個人と会社、セットで考える

これからの時代、経営者じゃなくても働く人みんなにとって、「やりたいこと」を言語化して、共感する仲間を募れるかが、仕事を楽しめるかどうかの基準のように思える。

一人で戦い抜ける稀有な才能を持った人は別にして、僕を含めた多くの一般人はチームで戦っていくと思うので、個人と会社、必ずセットで考えたい。

かつて、組織の健全度合いを測るバロメーターとして、「中川さん、会社の方向性はどうなってんですか?」って質問が出だしたら警戒レベル、個人的にネガティブワード認定してたんです。そんな質問が出てこなくてすむように、日常的に、個人と会社の方向性をセットで共有している組織をつくっていきたいものです。