「ゼロカーボンU-18議会」スタート!2050年まちづくりの主役=小・中学生9名が都農町に施策提言

3月25日、都農町議場にて、小・中学生選抜チーム「Green Hope」9名が町長・議会・役場に対してゼロカーボンの施策を提言しました。

これをスタートに、2050年まで毎年2回、「ゼロカーボンU-18議会」を開催して、2050年にまちづくり当事者となる今の子どもたちが、町、国、世界のゼロカーボンを日常的に考え、町を動かしていくことが目標です。

社会科見学や職業体験的「子ども議会」であれば、本物の議場で、本物の議員と意見交換できる体験でゴールだと思いますが、「ゼロカーボンU-18議会」は、この日の体験をスタートとして位置づけています。

3月25日までの経緯についてはこちらをご参照ください↓

1. 施策提言

10月から、合計15回、30時間近い時間をかけてみんなで議論してまとめてきた資料に基づくプレゼンが30分。

トップバッターは、小学校4年生の亜美さん。

議長を除いて8名の議員さんに対して堂々と自分が考えて作成した資料の内容を発表。

地球温暖化を招いたのは、自分たちの責任でもある、と10歳のことば。

15回の議論でなにを話してきたかの経緯説明。

なぜ「木と花を植える」をテーマに設定したか

「木と花を植える」にあたって、想定される課題も、2時間近く議論してきた内容を同じく4年生の小夜さんからわかりやすく発表。

課題の中で、一番大切なのは「お世話する人」と全員同意

具体的なアクションと町への提案へと続きます。

1つめは「自分たちですること」

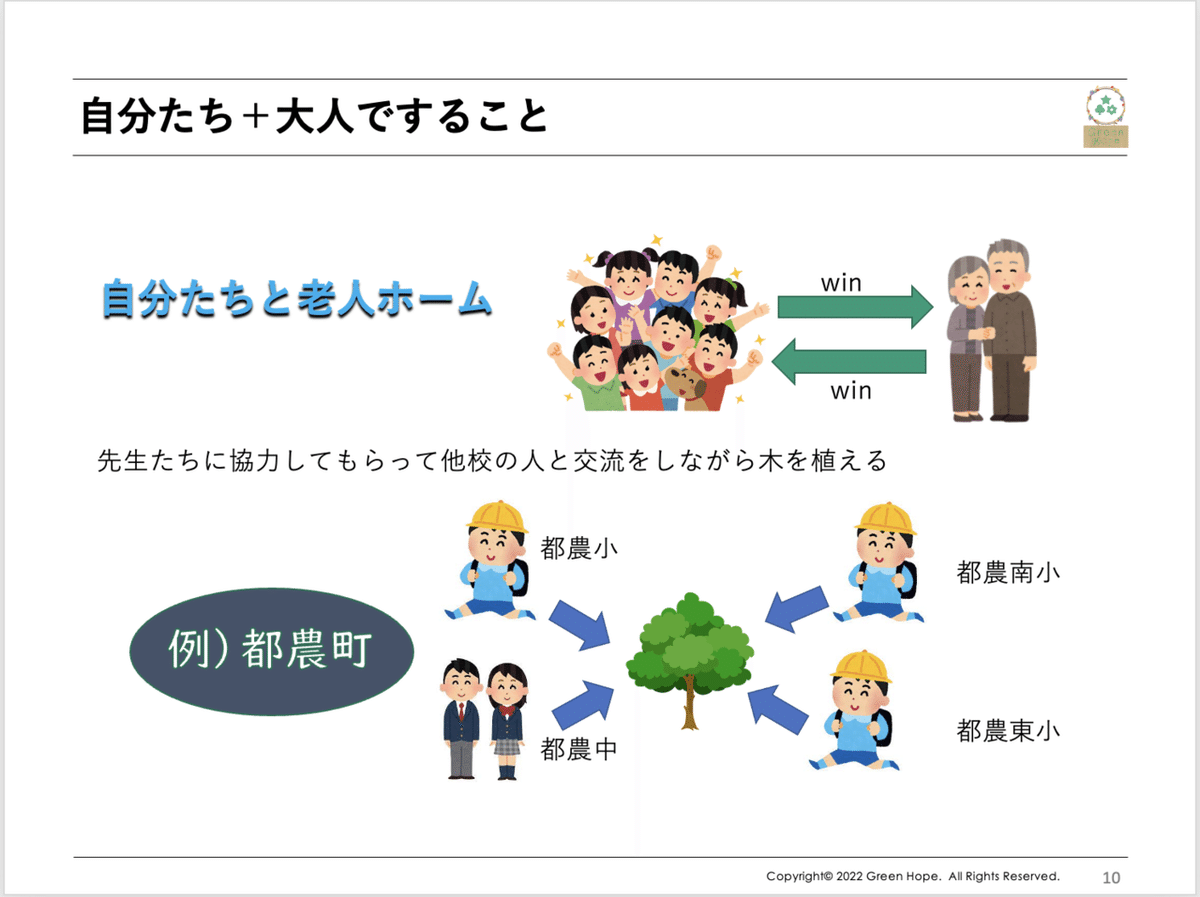

2つめは「自分たち+大人ですること」

都農町のような小さな町だと普通なのかもしれませんが、子どもたちから、普通におじいちゃん、おばあちゃんと一緒になにかやりたい!と自然に出てくるのはとてもいいことだなと。

3つめは、「町でしてもらいたいこと」

具体的には

・2万本の木を植える

・木をお世話する人たちのボランティア組織をつくる

ことが今回の提案。

最後に、提案のまとめとして、まずモデル地区を都農高校跡地に設定、そこから、都農駅、商店街、道の駅、都農ワイナリー、都農漁港と範囲を広げていき2万本の植樹を。

その活動を積極的に発信していくことで、町内全体から日本全国、そして世界へと広げていくことが目標です。

具体的な都農高校跡地の「木と花を植える」計画も発表。

老人ホームやグランドゴルフ、農業体験、海草プールなど、多世代が「木と花」を楽しみながら過ごせる場づくりを企画提案。

2. 町議員との質疑応答

3月4日に本企画・提案を「ゼロカーボンU-18議会」事務局に提出。各議員が3月16日までに質問を投げかけ、子どもたちと一緒に回答内容を検討、準備をしてきました。

当日は、8名の議員一人ひとりからの質問に対し、回答担当者からスムーズな答弁。

複数の町議員から、冒頭で「緊張する」という感想が出ました。都農町の場合、過去に議場に子どもたちが入場し、このようなやりとりをしたことがなかったからでしょうか。

町役場向けに、町としての二酸化炭素排出量の削減目標と、達成するために必要な木の本数の質問が出ました。

役場担当から、

国にならって2030年までに46%削減を目指すと、都農町の目標二酸化炭素削減量は63,720t。2018年の排出量が64,000tのため、差し引き280tが統計上の目標削減量。

スギ1本の吸収量が14kgなので、280t÷14kgで、20,000本の植栽で目標達成となる。

今回、子どもたちとイメージした2万本という数値は、科学的に見ても、現実的な線だったようです。

最後に、選抜チーム「Green Hope」の活動の情報発信の方法について質問が出ました。

これに対して、リーダーから、「ホームページ」をつくりたいのでよろしくお願いします!と頼もしい回答。

3. 今後の展開

質疑が終わった後で、施策提言を町長に提案することの決議をとり、全員一致で承認。

リーダー2人から町長に提案書を渡して終了となりました。

最後に、町長からの総評で印象的だったのは、

批判・評論だけが多い中で、まず自分たちでやることから考えているところがとても良かった

また、子どもたちに対して、

10年後、20年後、この場(議場)にいて下さいね!

と言っていたのは偽らざる本音ではないでしょうか。

この日の様子は、宮崎日日新聞に掲載されました。

また、IDEAS FOR GOODの掲載記事がきっかけで、J-WAVEのジョン・カビラさんの番組でも取り上げていただき、偶然にも議会当日の朝にインタビューを受けましたw

9月13日の都農町ゼロカーボンタウン宣言を受けて、企画提案し10月から実施してきた「Green Hope」の活動と「ゼロカーボンU-18議会」での提言。

あくまでも3/25はスタート、早速、今週より第2期生募集の段取りと、次の9月の「ゼロカーボンU-18議会」に向けて、今回提案した「木と花を植える」をどう深化させ、小さなことでも良いので一つでも多くの実践例をつくれるか、企画が動き出しています。