【作曲家診断チャート】第2弾!ブルックナー編

先日、「作曲家診断チャート」を作成しTwitterに投稿したところ、思いがけずたくさんの反響をいただきました。みなさま、ありがとうございます!

あらためて解説も交えつつ、こちらにまとめたいと思います。

今回はブルックナーです。

ブルックナーってどんな作曲家?

アントン・ブルックナー(1824-1896)はオーストラリアのウィーンで活躍した作曲家。当初は教会でオルガン奏者として働いていたため、本格的に交響曲の作曲を始めるのは40歳を過ぎてからと遅咲き。

また、後述の「版問題」からもわかるように周囲の意見に左右されやすく、かなり優柔不断な性格だった模様。私も仕上げた文章のクオリティがいつまでも気になるタイプなので、気持ちはわかる。

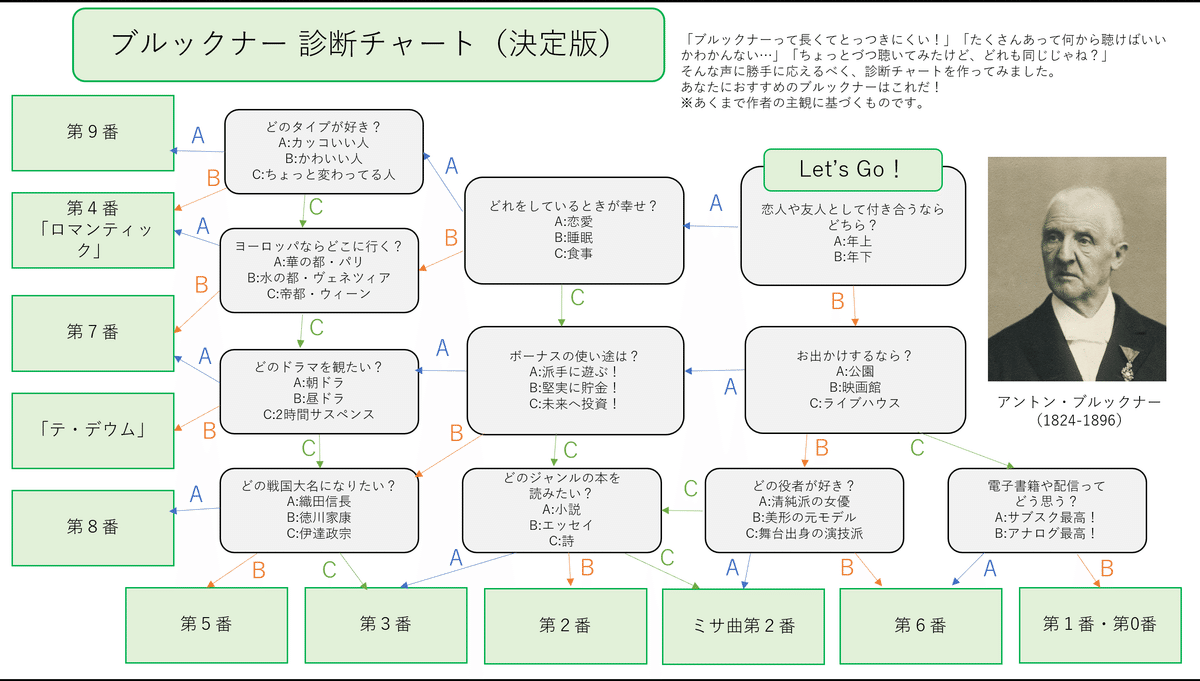

ブルックナー 診断チャート

「ブルックナーって長くてとっつきづらい」「たくさんあって何から聴けばいいかわかんない…」「ちょっとづつ聴いてみたけど、どれも同じじゃね?」

そんな声に勝手に応えるべく、診断チャートを作ってみました。

あなたにぴったりのブルックナーはどれでしょうか?

では早速診断してみましょう。Let't Go!

ブルックナーの特徴

解説に入る前にブルックナーの特徴をまとめておきます。

以下に上げる特徴を押さえておくと、マニアが何を言っているのかわかるぞ。そんなのどうでもいいや、って人は飛ばしてください。

版問題

ブルックナー自身やその弟子たち、さらには後年の音楽学者たちによって何度も改訂が施され、様々な版が存在する。曲によっては改訂前後でまったく別ものなんてこともある(特に4番や8番)。

ソナタ形式の拡大

交響曲は「ソナタ形式」という型の楽章を持つ。序奏(イントロ)→提示部(A・B)→展開部(A+B)→再現部(A′・B′)→コーダ(アウトロ)という構造だ。Aは第1主題、Bは第2主題と呼ばれるが、ブルックナーの場合はここにC=第3主題が追加される。

スケルツォ

もともとはイタリア語で「冗談」を意味する軽い曲。ブルックナーの場合は3拍子を基調とした荒々しい性格を持っている。中間部(トリオと言う)で穏やかな雰囲気になり、始めの部分をそのまま繰り返して終わる。

ブルックナー開始

弦楽器がトレモロ(同じ音を小刻みに演奏する手法)の弱音で現れ、その上にメロディが重なる始まり方。元ネタはベートーヴェンの第九で、「原始霧」と呼ばれたりもする。

ブルックナー休止

曲の雰囲気が変わるときに、思い切ってオーケストラ全体を休止(ゲネラル・パウゼと言う)させて「ため」をつくる方法。

ブルックナー・ユニゾン

オーケストラ全体が同じメロディを演奏する方法。

ブルックナー・ゼクエンツ

ひとつの単純な音型(リズム)を繰り返すことで、音楽を盛り上げる方法。「ブルックナー・ユニゾン」とともに使うことで効果が倍増(バトル漫画の攻撃技みたいだ)。

ブルックナー・リズム

「2+3(タンタン・タタタ)」のリズム。「3+2(タタタ・タンタン)」になることもある。「ブルックナー・ゼクエンツ」とともに、いたるところに出てくる。

解説

小粒だがピリリと辛い!交響曲第1番ハ短調

ブルックナーが最初に番号を付けた交響曲。つまり、この作品の前に番号のつかない習作(00番と呼ばれる)がある。

小規模(と言っても45分)ながら自身に満ちた堂々たる作品。

機動性抜群!交響曲第0番ニ短調

第1番より後の交響曲だが0番。その理由はブルックナー自身がその出来に自信がなく、欠番としたためという。めんどくせぇ。

こちらはすばしっこく小回りが利く印象。いくらか力が抜けたか。

素朴と洗練の狭間に!交響曲第2番ハ短調

「ブルックナー開始」、第3主題まで拡大されたソナタ形式、粗野なスケルツォなどブルックナーらしい特徴がすでに多く見られる。とは言え、冒頭をはじめ流麗な美しさもある。

これがブルックナーだ!交響曲第3番二短調

初めてブルックナーらしさが全開となった交響曲。ダs…もとい素朴さが魅力。流れなんて関係ねぇ!

尊敬するワーグナーのために書かれたため、『ワーグナー』と呼ばれることもある。初稿ではワーグナー作品からの引用があったが、改訂で大幅削除されたためワーグナー・リスペクトや不器用さは減った(ちょっと残念)。

ティントナー指揮ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団の初稿による演奏。改訂前はかなり粗削りだったことがわかる。

ナチュラル志向!交響曲第4番変ホ長調『ロマンティック』

タイトル通りブルックナーの中では親しみやすい雰囲気を持ち、演奏機会も多い。ただし、ブルックナーの中では。

「原始霧」という呼び方はこの曲の冒頭に由来しており、幻想的なホルンのメロディが盛り上がりやがて「ブルックナー・リズム」の主題が確立されるプロセスは圧巻。

インバル指揮フランクフルト放送交響楽団の初稿による演奏。第3楽章と第4楽章は全然違う曲だったということがわかる。どうしてこうなった。

隙のない完璧な構築性!交響曲第5番変ロ長調

ブルックナーの交響曲の完成形。ガチガチの構築性がマニアにはたまらない。

全楽章の冒頭を頭出ししてみるとよくわかるが、低弦がピツィカート(弦を指ではじく奏法)で演奏する音型が全体を支配している。

フィナーレはベートーヴェンの第九へのオマージュであり、様々なメロディが複雑に絡み合い(フーガと呼ぶ)圧倒的なクライマックスを作る。

クナッパーツブッシュ指揮ミュンヘン・フィルの悪名高き「シャルク改訂版」による演奏。この曲の普通の演奏に慣れてから聴くと特にフィナーレで仰天すること間違いなし。

どうしたブルックナー!?交響曲第6番イ長調

得意の「ブルックナー休止」を封印し、全体的に流れを重視している。

良く言えば素朴、悪く言えば田舎臭くてダサい人が急に都会的なスタイリッシュさを身に着けたみたいな感じである。3番同様にワーグナーを引用しているが、はるかにスマートでその器用さはまるで別人のよう。

本人もかなり自信があったようで「大胆なスタイルで書いた」と豪語。そのうえ、なんと!改訂を!!して…いない!!!

美しく切ない!交響曲第7番ホ長調

尊敬するワーグナーの死に直面する中で書かれた。

ため息の出るような美しさと哀切さの前半楽章が印象的。後半楽章は明るく爽やかな雰囲気に満ちている。

クラシック音楽の頂点!交響曲第8番ハ短調

ブルックナー、いやクラシック音楽がたどり着いたひとつの頂点。

フィナーレ冒頭のファンファーレがカッコ良すぎる。私はこれでブルックナーを好きになったみたいなところがある。

すべてのプロセスが一つに結実するラストも感動的。そうそう、クラシック音楽はこうでなくちゃ!

チェリビダッケ指揮ミュンヘン・フィルは100分以上かかる伝説的な演奏。しかし、まったく遅いと感じさせず、すべての時間が必然だと思わされる。

ナガノ指揮バイエルン州立管弦楽団の初稿による演奏。この曲も大きな改訂を施されているが、演奏がとても自然で違和感など微塵もない。

「生への訣別」!交響曲第9番ニ短調

最後の交響曲。第4楽章は未完成のため、第3楽章まで演奏される。

しかし、これで完成と思わせる充実感がある。第4楽章を補筆完成させた試みもあるが、蛇足だろう。

その根拠は全曲冒頭のメロディが、フィナーレではブルックナー自身が「生への訣別」と呼んだ主題に変容するから。彼も自分の運命を悟って筆を置いたんじゃないかな?

静的な宗教曲!ミサ曲第2番ホ短調

教会のオルガン奏者として活躍していたブルックナーらしい一曲。

合唱と管楽器のみのオーケストラという珍しい編成で、管楽器がオルガンのような効果を生む。静謐な響きに満ちており、いつか教会で聴いてみたい曲の筆頭。

劇的な宗教曲!『テ・デウム』ハ長調

「テ・デウム」とは聖歌のひとつで神を讃える曲。絢爛豪華。

ブルックナーは9番のフィナーレが完成できなかったら、この曲を代わりに演奏するように言ったというが、ほんとかね?

終曲で7番第2楽章の一節が引用される。

まとめ

以上、ブルックナーの解説でした。

もしお気に入りの曲が見つかったら、別バージョン(6番以外)を聴いてみると面白いかもしれません。きっと新しい発見があるはずですよ!

いかがでしたでしょうか?みなさまが少しでもブルックナーに興味を持ち、その作品に触れるお手伝いができたのなら幸いです。