【問題解決のパターン15】調整できるようにする

ものごとには柔軟性が必要です。

複雑な社会では、状況に応じた柔軟な対応が求められます。

「発明原理15ダイナミック」では、可動性を持たせることを考えます。

さらに可動部を増やすことで、より柔軟性を高める方法を解説します。

発明原理15 ダイナミック

次の図は「発明原理15ダイナミック」のイメージ図です。

動かないものを分割して各部が動けるようにしようという考え方です。

「発明原理15ダイナミック」のサブ原理は次のようになります。

サブ原理A:分割して各部が動けるようにする

サブ原理B:柔軟(フレキシブル)にする

サブ原理C:さらに自由度を増やす

サブ原理D:変化できる/調整できるようにする

サブ原理A:分割して各部が動けるようにする

最近の電気スタンドはアーム部分が可動式のものが多いですが、初期の頃は固定式でした。

固定式のスタンドは可動部がないので、ライトの向きが調整できません。

アーム式のスタンドは可動部があるので、ライトの向きや位置が調整できます。

サブ原理A「分割して各部が動けるようにする」の例といえます。

サブ原理Aの適用例は以上です。

次はサブ原理Bを説明します。

サブ原理B:柔軟(フレキシブル)にする

サブ原理Bは次のようになります。

サブ原理B:柔軟(フレキシブル)にする

次の図のようなフレキシブル・スタンドがあります。

アームをフレキシブル構造にしたスタンドです。

アーム式の可動部(可動点)をさらに増やした構造といえます。

サブ原理B「柔軟(フレキシブル)にする」の例ですね。

サブ原理Bの適用例は以上です。

次はサブ原理Cを説明します。

サブ原理C:さらに自由度を増やす

サブ原理Cは次のようになります。

サブ原理C:さらに自由度を増やす

可動部を増やすことで、自由に曲げられるようになります。さらに自由度を増やすには、どうすればよいでしょうか?

さらに回転できるようにすることで、自由度を増やすことができます。

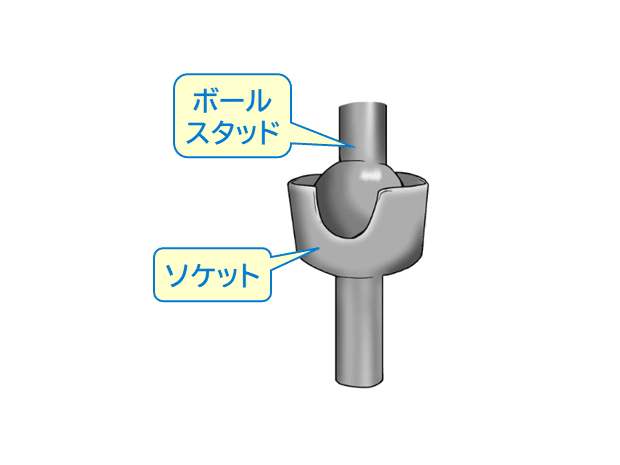

ボールジョイントは、次の図のような構造になっています。

ソケットに対してボールスタッドは2種類の動きができます。

曲がる

回転する

2種類の動きにより、ボールスタッドは自由に動くことができます。

サブ原理Cの適用例は以上です。

最後にサブ原理Dを説明します。

サブ原理D:変化できる/調整できるようにする

サブ原理Dは次のようになります。

サブ原理D:変化できる/調整できるようにする

マニュアルフォーカスのカメラでは、フォーカスリングを回してピントを調整することができます。

マニュアル(手動)操作により、撮影者の意図を反映させやすいという特徴があります。

サブ原理Dの適用例は以上です。

調整できるようにする

「発明原理15 ダイナミック」では、動かないものを「分割して各部が動けるようにする」(サブ原理A)ことを考えました。

また「可動部を増やす」(サブ原理B)、「さらに自由度を増やす」(サブ原理C)ことで、柔軟性の向上を進めることも考えました。

柔軟性の向上により、状況に応じて「変化や調整ができる」ようになります。

次回は「発明原理16 アバウト」を解説します。

問題解決のパターン集を出版しました。電子書籍(キンドル本)です。

発明原理グループ1(01分割〜08つり合い)を1冊にまとめました。

アイデア発想のチェックリストとしても使えます。

※Kindle Unlimited 会員の方は、追加料金なし(¥0)で読み放題です。

シリーズ記事

次回の記事

前回の記事

シリーズの最初の記事

参考文献

Darrell Mann 『TRIZ 実践と効用 (1) 体系的技術革新』の「第10章 問題解決ツール-技術的矛盾/発明原理」

Yuri Salamatov 『超発明術TRIZ シリーズ5 思想編「創造的問題解決の極意』の「付録 B.発明原理」

高木芳徳『トリーズ(TRIZ)の発明原理 あらゆる問題解決に使える[科学的]思考』の「第2部 40の発明原理」