令和の中学校月報⑥傾聴を使い、生徒の自立を促し母子分離を図る。

1.はじめに

中学生に自立心を育てることは、彼らが将来に向けて成長し、社会で成功するために欠かせません。しかし、保護者の過保護な対応はその自立を妨げることがあります。本記事では、教育現場で傾聴の技法を活用し、過保護の影響を克服しながら、生徒の自立を促すための取り組みについて解説します。短期間の取り組みでしたが、傾聴を通して中学生女子と母親の母子分離を果たすことができました。具体的な事例を通じて、傾聴がどのように信頼関係を築き、問題解決を支援し、生徒の成長をサポートするかを探ります。

今回、私が生徒の自立を促し母子分離を図った手立ては、「傾聴+オープンクエスチョン+ささやき」です。この手立てを使った理由は、受験期で、他の生徒のこともあり、S子にじっくり話を聞く時間的な余裕がなかったからです。結果的には、むしろこの方法がよかったと思います。傾聴は、叱責や説諭などの生徒指導よりも、はるかに破壊力があると実感しました。

1-1 中学生に自立を促すことはなぜ大事なのか?

中学生に自立心を持たせることは、以下の理由から非常に重要です。

1.成長と発展の促進

自立心は自己効力感を高め、生徒が自分の行動や決定に責任を持つことを促します。これにより、自己管理能力や問題解決能力が向上します。

2.将来の準備

自立心を持つことは、高校や大学、さらには社会人になる準備として重要です。自己管理や自己決定ができることで、将来の成功につながります。

3.自己肯定感の向上

自分の力で目標を達成する経験は、自己肯定感を高めます。成功体験を通じて、自分に対する信頼感が育まれます。

4.社会的スキルの発展

自立心を持つことで、他人との協力やコミュニケーションが円滑に行えるようになります。自分の意見を持ち、それを適切に表現する力が身につきます。

5.責任感の醸成

自立心は責任感を伴います。自分の行動に責任を持つことで、他人に対する配慮や倫理的な行動をとる力が育まれます。

これらの理由から、中学生に自立心を持たせることがなぜ大事かというと、個人としての成長だけでなく、社会の一員としての成長にも大いに寄与する重要な要素となるためです。

1-2 自立に悪影響をおよぼす過保護

中学生の自立を阻害する要因としては、ゲーム依存、厳格すぎる対応、孤立などがありますが、過保護であることは、阻害要因として大きな影響を与えます。

2.中学校で自立を促す取り組み

2-1 学校で行われるアプローチ

中学校で自立を促す取り組みは、学校生活全般で行われます。とくに学習面からのアプローチと生徒指導面からのアプローチが重要になります。学習面と生活面からのアプローチを簡単にまとめました。

2-2 学習面からのアプローチ

1.自主学習

生徒が自分で学ぶ習慣をつけるため、定期的な宿題や自己評価を導入します。教員は目標設定をサポートし、進捗を確認します。

2.グループ活動

協力して学ぶことで、コミュニケーション能力やリーダーシップが養われます。生徒は他者との意見交換や共同作業を通じて、自立した学びの方法を身につけます。

3.問題解決学習

実際の問題を解決するプロジェクト型の学習活動を通じて、生徒は自主的に情報を収集し、解決策を考え、実行する力を育てます。

生活面からのアプローチ

1.説諭

生徒に対して、何が正しい行動なのかを説明し、理解させることで、自律的な行動を促します。具体的な例や状況に基づいて説明することが重要です。

2.叱責

必要に応じて、生徒に対して厳しく指導する場面もありますが、叱責は感情的にならず、冷静に行うことが大切です。叱責の後には、必ず理由を説明し、次にどうすべきかを伝えます。

3.傾聴(けいちょう)

生徒の話に耳を傾けることで、彼らが自分の感情や考えを整理し、自己理解を深める助けになります。傾聴を通じて、生徒は自己表現の方法を学び、自己肯定感を高めることができます。

これらのアプローチを組み合わせることで、生徒が自立した学習者および生活者として成長することが期待できます。

3 傾聴(けいちょう)アプローチを使う

私が、生徒の自立を促すうえで重視しているのが「傾聴」です。

3-1 傾聴とは

傾聴とは、相手の話に真剣に耳を傾け、理解しようとする聴き方です。相手の思いや意見を尊重し、感情的な支援や共感を示すことも含まれます。心理学者諸富義彦氏は「深く傾聴してもらうことは、人が自分自身になっていくために役立つ最上の方法です。中高生が自分の生き方を問い確かめていくうえで、深く内面を傾聴してもらうことほど、有効な方法はありません」とあります。

3-2 傾聴によってできること

1. 信頼関係の構築:

相手が自分の話を真剣に聴いてもらっていると感じることで、信頼関係が深まります。

2. 相手の感情の理解:

相手の感情や考えを正確に理解することができます。これにより、適切な対応やサポートが可能になります。

3. 問題解決の促進:

問題の核心を理解しやすくなり、効果的な解決策を見つける助けとなります。

4. ストレスの軽減:

話を聴いてもらうことで、相手のストレスや不安が軽減されることがあります。

5. コミュニケーションの改善:

双方向のコミュニケーションが円滑に進み、お互いの理解が深まります。

6 自己理解の促進:

話をすることで、自分自身の感情や考えを整理し、理解する助けとなります。

7. モチベーションの向上:

自分の意見や感情が尊重されると感じることで、相手のモチベーションが向上します。

8. 共感の表現:

相手に対する共感や理解を示すことで、安心感や支えを感じてもらうことができます。

傾聴のスキルは、カウンセリング、リーダーシップ、教育、対人関係など、多くの分野で非常に重要です。傾聴を実践するためには、注意深く聴き、相手の話に対してフィードバックを返し、共感を示すことが求められます。

3-3 傾聴によって、過保護な生徒の自立を促す手だて

1 情報収集

傾聴を通じて、生徒の話をじっくり聞きます。ここで、生徒の抱えている問題や感情について理解します。問題となる事象や対象を探ります。

2 認知の探求

傾聴を通じて生徒の思考パターンや信念を知ります。生徒の認知に関する歪みや思考を特定します。

3 目標設定と行動計画の立案

傾聴を通じて提案をします。生徒がのぞむ変化や改善に向けて、具体的な行動や習慣の変化を話し合います。

ここで、自立に向けて、ネガティブな思考パターンをポジティブなものに置き換えたり、問題行動を減らすための新しいスキルを一緒に考えなす。

4 サポート

傾聴を通じて得たことをもとに、継続的に成長をサポートします。途中で困難や行き詰まりがでるなどがあった場合は、柔軟に目標設定や高津計画の変更を話し合います。

3-4 オープンクエスチョンと傾聴

オープンクエスチョンと傾聴は、効果的なコミュニケーションの基本要素であり、両者は密接に関連しています。

オープンクエスチョン

オープンクエスチョンは、「yes」や「no」で答えらえる質問ではなく、回答者に自由に考えを述べる機会を与える質問です。これにより、相手の意見や感情、考えをより深く理解することができます。具体的な答えを求めるのではなく、広範囲な返答を可能にする質問です。

オープンクエスチョンと傾聴の関係

1.相手の考えを引き出す

オープンクエスチョンは相手に考えを表現する機会を与え、話す内容を広げます。これにより、傾聴者は相手の考えや感情をより多く引き出すことができます。

2.深い理解と共感の促進

傾聴は相手の話を深く理解し、共感するためのプロセスです。オープンクエスチョンを使うことで、傾聴者は相手の話をより深く理解し、共感するための情報を得ることができます。

3.信頼関係の構築

オープンクエスチョンを通じて相手に話す機会を提供し、傾聴によってその話を真摯に受け止めることで、信頼関係が築かれます。相手は自分が大切にされていると感じ、よりオープンに話すようになります。

4.コミュニケーションの深化

オープンクエスョンにより始まった対話が、傾聴を通じてさらに深まります。相手の話をよく聞き、その内容に基づいて次のオープンクエスチョンを投げかけることで、対話が連続し、より深いレベルでのコミュニケーションが可能になります。

3-5 オープンクエスチョン例

中学生に対してオープンクエスチョンを使うことで、彼らの考えを深め、自己表現を促すことができます。以下にいくつかの例を挙げます。

学校生活に関する質問

・学校で一番楽しいと思うことは何ですか?

・最近学んだことで、特に印象に残っていることは何ですか?

・友達との間でどんなことを話すのが好きですか?

学習・勉強に関する質問

・好きな教科は何ですか?その教科のどこが好きですか?

・勉強する中で、一番難しいと感じることは何ですか?

・自分なりに工夫している勉強方法はありますか?

将来の夢や目標に関する質問

・将来の夢や目標は何ですか?その理由を教えてください。

・その夢を実現するために、どんなことをしていきたいと思いますか?

・自分が大人になったとき、どんな生活を送っていたいですか?

日常生活や趣味に関する質問

・週末や放課後はどんなことをして過ごすのが好きですか?

・最近読んだ本や見た映画で、特に良かったものは何ですか?

・自分の趣味や特技について教えてください。

社会や環境に関する質問

・今の社会について、何か考えていることはありますか?

・環境問題について、自分ができることは何だと思いますか?

・世界で起きている出来事で、関心を持っていることは何ですか?

これらの質問を通じて、中学生の考えや感情を引き出し、彼らとのコミュニケーションを深めることができます。

4.傾聴をして、過保護の生徒を自立に向ける事例

4-1 S子の転入のいきさつ

S子は、3年2学期に転入してきました。前の学校では、友達3人と行動を共にしていました。2年生ぐらいから4人の素行が乱れ、授業中や生活態度で注意を受けることが増えました。学校は、それぞれの家庭に家庭連連絡を入れて、注意喚起を呼びかけます。その時、S子の母親は「うちのSちゃんがそんなことをするはずがありません」という態度でした。

その後、今度は4人が地域で喫煙していることが発覚します。4人の保護者には学校に来てもらうことになりました。S子の母親は「Sちゃんは、3人に引っ張られただけ。悪くない」という旨のことを主張します。S子の母親は、小学校のころから、子ども同士のトラブルにも介入し、相手に謝罪をさせるということがありました。このことから、S子母子と他の3人と保護者達との対立が生じました。

対立は日々深まっていきS子以外の3人は、学校であからさまにS子の悪口を言ったり仲間を引き込んで無視をしたりしました。ある日、S子は放課後にこの3人の上靴をカッターで切り裂きます。調べで、すぐにS子であることはわかりました。

学校で関係する保護者にことの説明会が行われました。学校は、S子に上靴を切り裂いたことを謝罪をするように提案しました。するとS子の母は、声を荒げて「Sちゃんにそうさせたのは、こっちの3人だろう」といいます。そう言われたほうの保護者も「事実カッターで上靴を切り裂いたのはそっちだろう」と罵倒の応酬となりました。この応酬は深夜まで及びまいたが、決着はつきませんでした。

後日、S子の母親だけを学校に呼んで、事実の面だけは謝罪を入れることを提案します。このことで、S子の母親は「学校は敵だ」という不信感を持つようになります。その後、学校からの呼びかけにも応じなくなります。S子も、学校に登校しなくなりました。学校と保護者の話し合いは続きましたが決着はつきません。その間、S子の不登校は続きました。S子が学校に行かないことに関して懸念した母親が、転校することを決めました。

4-2 転入後の様子

S子の母親は、ほぼ毎日朝早く学校に電話をしてきます。S子が「にらまれた」「無視された」というような内容で「解決してください」と言います。そのため、放課後、S子事情聴取をすることになります。話を聞くと、S子自体はそんなにその問題を大きくとらえていませんでした。「立場が反対で、自分がよく知らない転入生が来たらどのような態度をとる?」「あー、多分自分がにらまれたと思ったり無視されたと思った態度と同じようなことをすると思う」と言います。その結果を母に連絡をするということが繰り返されました。

4-3 S子の変化

何度かこのような放課後に個人面談をするうちに、硬い表情だったS子は笑うようになりました。新しい環境に安心感を持ったのだろうと思います。S子は、昼休みや休み時間は、ポツンと廊下にいることがあります。そのようなときに「休日はどのように過ごしているの?」「美術が得意みたいだけど、どのような絵が好きなの?」みたいなオープンクエスチョンをしました。

オープンクエスチョンに対して、S子は笑顔で丁寧に答えます。好きな絵があると答えたことから「なぜその絵に興味をもったの?」「その絵からどんな印象をうけるの?」と深堀りして傾聴しました。話の途中でチャイムが鳴ってしまうことがありますが、次の休み時間は自分から近寄ってきて話の続きをします。はじめの印象とはずいぶん違って人なつこさがでてきました。

4-3 母の変化

ある日、S子が自分から母のことを話し始めました。母は中学校から不登校になり、祖父母が、寮がある不登校専門のような高校に入学させるために遠くの県から一人で来たこと。だからS子に一生懸命であること。一度感情が高まるとなかなか収まらないこと。そのような時にはS子が叔母に当たる母の妹に連絡をすること。そのようなときは、車で祖父とともにきてくれて事態が収まることなどを話しました。

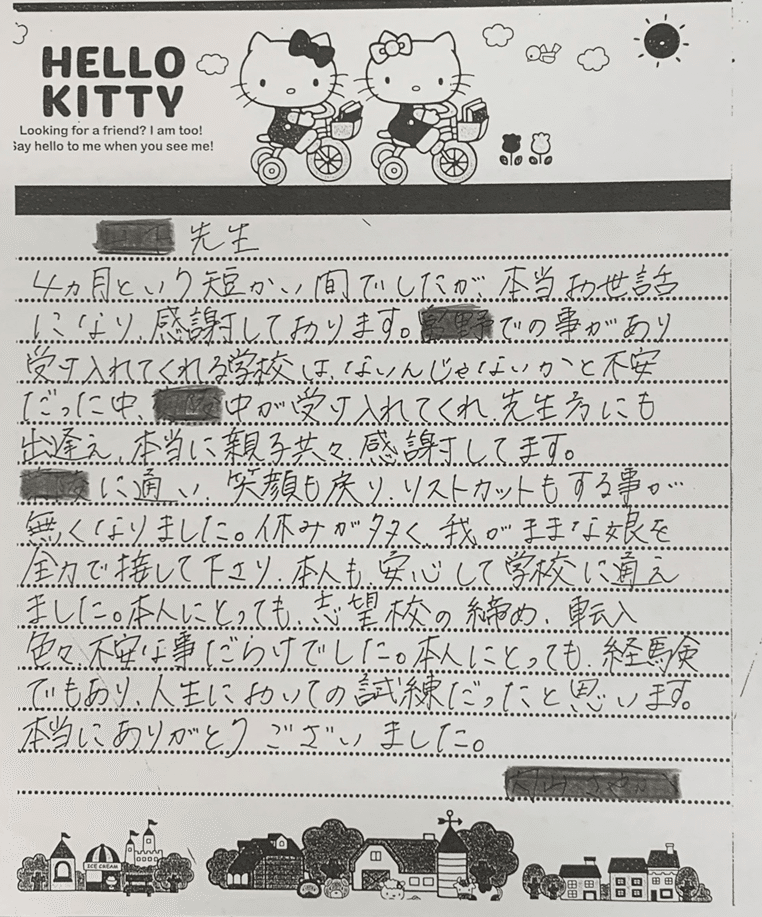

この話から、当初S子は、母に過保護に扱われて、依存的で主体性に欠けると思っていましたが、S子が母を気づかっていた面もあることがわかりました。母の電話での内容にも変化がありました。当初は「学校でこの問題を解決してください」というものから、「S子がそう言うのならその通りでお願いします」に変わりました。電話での語気や雰囲気にも違いを感じました。

S子は、転入からあっという間に卒業式を迎えることになりました。進路は、当初考えていた志望校からの変更がありましたが、主体的に進路を選び進学しました。母もS子の判断に全面的に応援をすると言っていました。卒業前の会話から、「良いも悪いも自分の行動に責任をもって生きてい行きたい」と言いました。数々のトラブルを乗り越えて、自主性が育ったと思います。

ここから先は

¥ 400

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?