古典擅釈(14) 正気と狂気 増賀①

増賀は、奇行と高徳で知られる聖です。

長保五年(1003)に87歳で没したということですから、その晩年は藤原道長全盛の初期と重なります。

10歳になって、比叡山に上り、横川の慈恵大僧正の弟子になりました。

慈恵は天台宗中興の祖と言われる良源のことで、その弟子には浄土教の基礎を築いた源信もいます。

良源は増賀より五歳年上なだけなので、彼は兄弟子に師事したようなものです。

小坊主であった頃のことを、増賀は入滅の日になって思い返しています(『今昔物語集』)。

その日、周りでは竜門の聖人をはじめ弟子たちが増賀を見守っていました。

増賀は告げます。

「私は今日身まかる。どうか、碁盤を取って来てもらいたい」

碁盤の上に仏像でも据え申すのであろうかと思って取り寄せると、増賀は人に抱き起こすよう命じ、竜門に「私と碁を一番打とう」とか細い声で言いました。

竜門は「念仏も唱えなさらず、これはいったい気でも狂われたのではあるまいか」と悲しく思いますが、増賀は恐ろしくまた尊い聖人ですので、言われるまま碁の相手をするのでした。

ところが、碁盤の上に互いに石を十ばかり置くと、増賀は「よしよし、もう打つまい」と並べた石を崩してしまいました。

竜門が「どうして碁を打ちなさったのですか」と尋ねると、増賀は答えました。

「実は小坊主であったとき、人が碁を打つのを見たことがある。ただ今、口に念仏を唱えながらそのことが思い出され、私も碁が打ちたくなった。それで打ったのだ」

しばらくすると、また「抱き起こしてくれ」と言います。

今度は、泥障を一組持って来てほしいと言うのです。

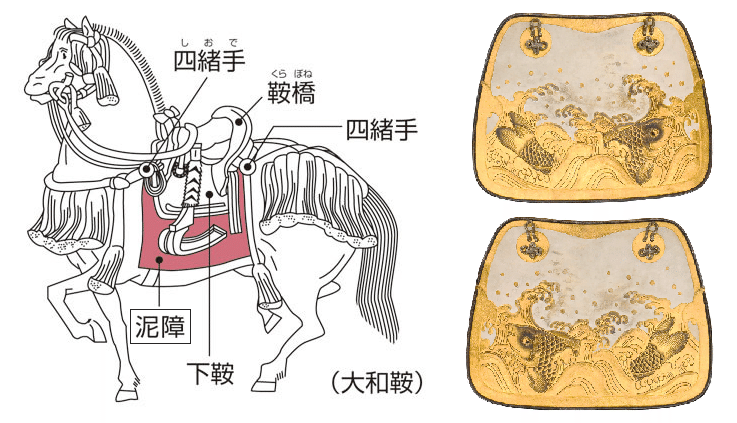

泥障とは馬具の一つで、鞍の下から馬の両脇腹に垂らし、泥よけとしたものです。

毛皮や塗り皮でできていました。

泥障を持って来ると、増賀はそれを結んで自分の首にかけてくれと頼みます。

弟子は、言われるとおりにします。

すると、増賀は苦しげなのをこらえ、左右のひじを伸ばして、「古泥障をまとって舞うよ」と歌いながら、二、三度ほど舞うようなしぐさをしました。

それがすむと、泥障を取りのけてもらいました。

竜門が「どうして舞いなどをなさったのですか」とおずおず尋ねると、増賀は子供のころを思い出しながら、次のように語ったのでした。

「私が若かったとき、隣の僧坊に小坊主たちがたくさんいて、何か笑いながら騒いでいたことがあった。どうしたのだろうと思ってのぞいてみると、一人の小坊主が泥障を首にかけて『蝶々、蝶々と人は言うけれど、古泥障をまとって舞うよ』と歌って舞っていた。私はそのとき、おもしろそうだなあと思ったが、仲間に加わることはできなかったのだよ。‥‥

年ごろは忘れたりつるに、ただ今思ひ出だされたれば、それ、遂げむと思ひてかなでつるなり。今は思ふことつゆ無し。

もう何十年も忘れていたのに、今になってにわかに思い出されたので、その願いをかなえたいと思って舞ったのだ。今はもう思い残すことは何もない」

語り終えると、増賀は人々をみな退けて、自分は一人仏堂に入りました。

西に向かって座ると、法華経を唱えながら入滅しました。

亡骸は、その後、多武峰に埋葬されたということです。

子供のころ、増賀は仲間たちが囲碁に興じるのを横目で見て、自分も碁を打ちたいと思いながらもその気持ちをとどめるまじめな小坊主でした。

また、彼の同輩たちが、古泥障で遊ぶのを羨みながらも、道心のために自分を抑制する一途な少年でした。

おそらく、彼は特別の存在であったのでしょう。

法華経を習い、顕教・密教の法文を学びましたが、心広く、悟りが深くて、たちまち尊い学僧となったので、師の座主も秘蔵の愛弟子としたほどでした。

道を求めること以外、他からも禁じられ、自らも禁じてきたに違いありません。

子供らしい心の赴くまま、仲間と戯れることのできなかった少年時代の増賀は、孤独であったと思われます。

いえ、彼は一生を通じて孤独であったと言えます。

死ぬというその日に、増賀は苦痛をこらえて碁を打ち、舞うしぐさをしました。

道心だけを求めてきた彼にとって、ただ一つの心残りは、八十年ほど以前の無垢な願いであったわけです。

〈続く〉