兎文様

先日、今年の干支である兎(卯)の文様についての話になったので深く掘り下げてみることにした。

世界で一番古い兎の文様は何か?

一般的にはインドまたは中国を連想するが、調べてみるとエジプト古王国時代(BC2490-2472)のメンカウラー王の像に見ることができた。下の写真はボストン美術館所蔵のメンカウラー王像であり、向かって中央はホトホル(愛の女神)向かって右がメンカウラー王。そして向かって左の女神像の上に兎がいる。この女神は「ウェネト神」ではないかと考えられており、古代エジプトにはウェネト州という場所が存在し、そのシンボル(旗紋)にも兎が描かれていたといわれている。

兎を文様として考える上でよく出てくる組み合わせの文様として「月」と「波」が連想される。

今回は兎と月について述べたいと思う。

兎に月の組み合わせはインドの仏教神話である「ジャータカ」にみられており、その神話では兎が衰弱している老人を助けるために自らを捧げるために火に飛び込んだという。やがて老人は帝釈天として出現し、その兎の慈悲的な行動を伝えるために月に昇らせたという話から出来たといわれている。

そう考えると兎と月の文様は1世紀頃に仏教が中国に伝来した際に持ち込まれたと考えても良いかと思うが、兎の文様としてはその直前の前漢時代の墳墓から出土した鍍金温酒樽に文様として表現されていることから、兎文様自体は紀元前から古代中国にもすでに存在していたと考えられる。

また古代中国では兎は「不老長寿」の意を持っていた。これは古代中国で信仰されていた長寿の仙女である西王母から来ているといわれている。

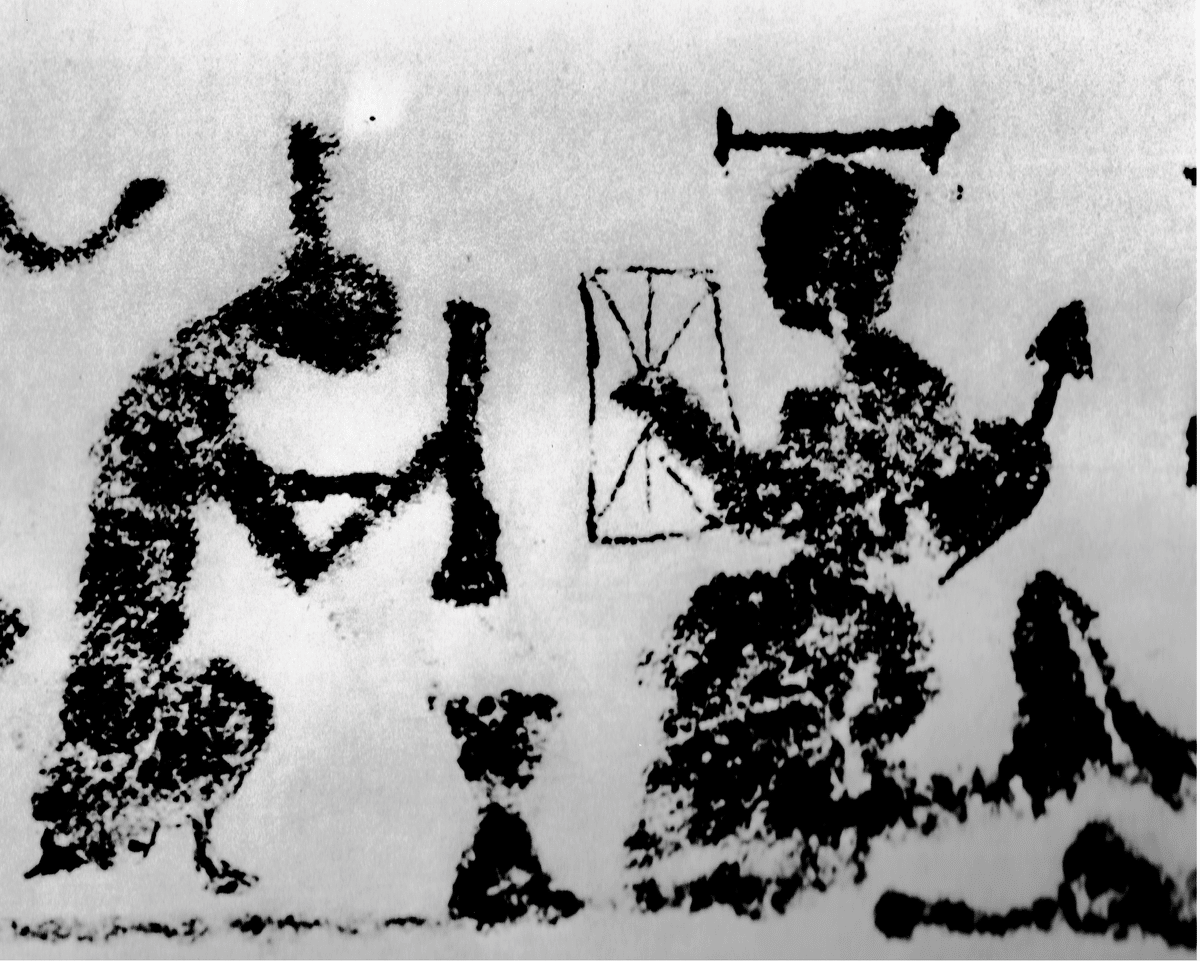

下の写真は後漢時代の南陽新野後漢墓の出土品の「畫像磚(がぞうせん)」であるが、向かって右の西王母が頭の上に乗せているのは、経糸を巻いておく道具の「榺(ちきり)」という道具で、もう片方の手には紡いだ糸を巻き取る「綛(かせ)」が書かれており、これは不老や永遠を示している。そしてその隣に「兎が薬を作っている」姿が描かれており、これこそ当時の西王母信仰である不老不死を表現しており、その流れから兎は不老長寿の意を持つきっかけとなったのであろう。

上記から我々日本人が兎に抱いていたイメージが若干異なることに気付くことになるだろう。

みなさんは月の兎は餅をついていると認識していないだろうか。

ここで次の文様を見てほしい。622年(推古天皇30年)頃に作られた天寿国繡帳の中の兎の文様である。おそらく現時点で我が国最古の兎文様である。この天寿国繡帳は聖徳太子妃である橘大郎女が聖徳太子が亡くなった年に太子が往生したという天寿国を表すために作らせたものである。鎌倉時代以降に模本もされたが、その後バラバラとなりその一部が残っている状態である。

この兎文様は兎が杵と臼のようなものを作っているが、横に桂の木(桂皮)が描かれていることから薬草を叩いて薬を作っている様子である。室町時代に書かれた密教の修法の図の1つである「九曜秘暦」にも月曜天の右手に月に兎の図が掲げられており、よく見ると兎と一緒に桂皮であろう樹木が描かれている。(データ使用規約上切取り不可であるため拡大してご覧いただきたい)

立命館アートリサーチセンター所蔵(eik3-2-02(1))

一方兎の餅つきが描かれている文様は、1781年の増補宝暦大雑書に描かれていることが、昨年初めにJAXA宇宙科学研究所の庄司大悟氏の研究によってわかり、臼の形状から江戸時代中期以降に薬作りの杵と臼を餅つきの杵と臼と解釈されていったと推測されている。また中秋の名月には宮中の観月の風習が庶民に流れ、芒を稲穂に見立てて団子と一緒に供え、豊穣を願う風習と相まって、月、兎、餅つき、芒が組み合わさった文様が広がっていったということも容易に推測できる。

以上のように月と兎の文様を掘り下げていくと、やはり文様は旅をし、信仰や時代背景などによって解釈が広がり、文様もさまざまに変化していっていることがわかる。

兎と波の文様の話は次回とし、今年癸卯の年は、その意の如く疫病に打ち勝ち、不老長寿を願うが如く、安寧な1年となることを願いたい。