無意識の中にこそデザイン?

まえがき

「インタフェースデザインの心理学第2版」を読み、1〜2章の注目点や感想を書いていきます。

この本は、人間の行動原理を意識したデザインの提唱で多くのデザイナー 、エンジニアに支持され続けるロングセラー書の改訂版。わかりやすさはそのままに、ヤル気から感情まで各分野の新しい研究結果を反映して待望のアップデート。デザインは相手から無意識に反応を誘う出すための大事な要素です。科学的な研究から導き出された、100の指針を例とともにわかりやすく紹介しております。

人はどう見るのか?

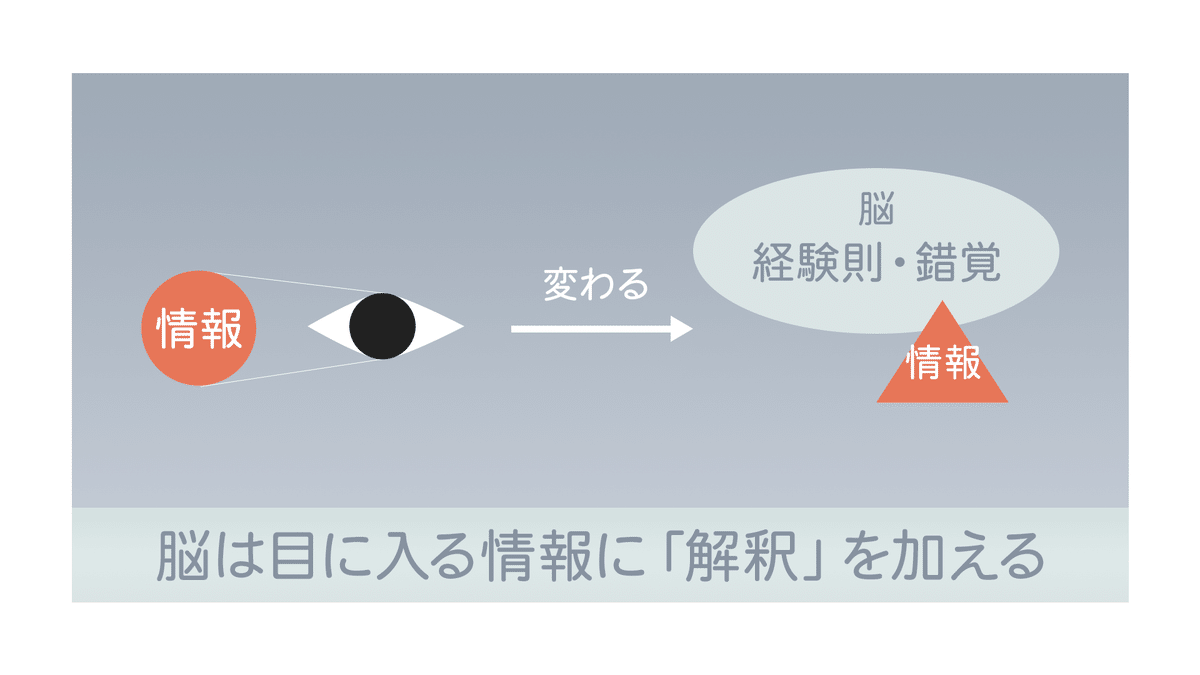

目が受け取る情報=脳が伝える情報 ではない。

脳は、経験則や錯覚から目に入る情報に「解釈」を加えます。この解釈こそ近道を作り出しています。目が知覚する膨大な情報から辻褄が合う世界を構築しているのです。

そのため、デザインを制作する際、ユーザーはデザイナー の予想や期待とは違かった見え方をしているかもしれません。

影や色、かたまり、分離をうまく見せることでユーザーの経験則にあった見え方にデザインすることができます。

人はどう読むのか?

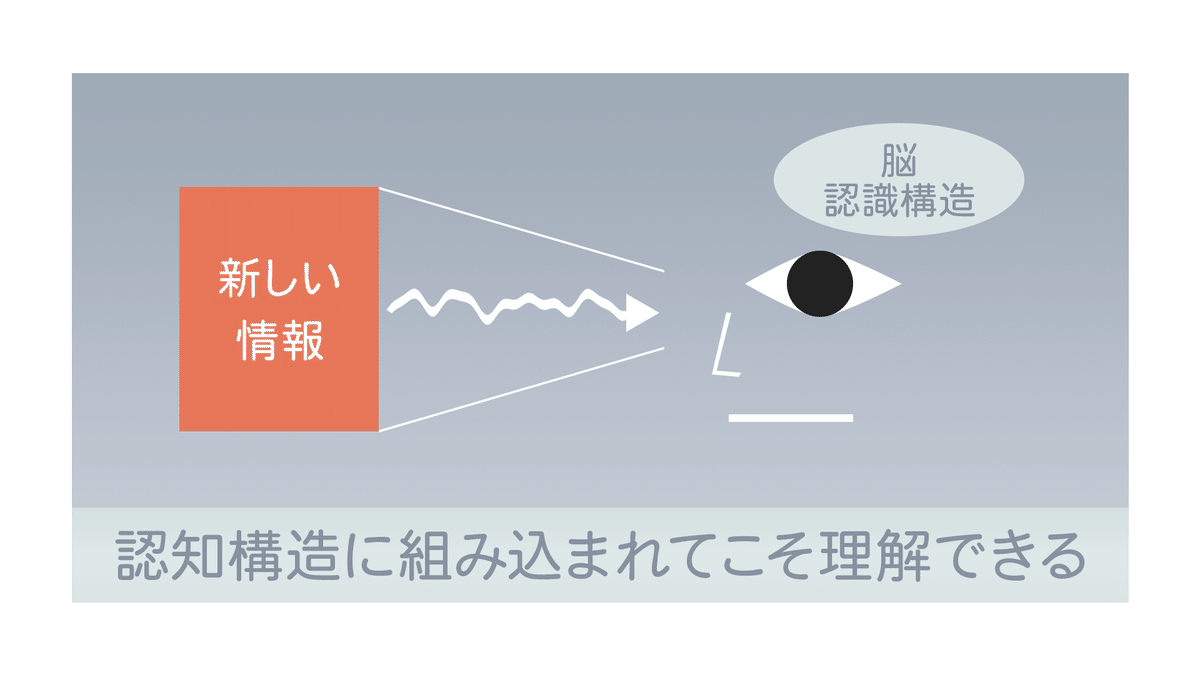

読むこと=理解すること ではない。

読む行為はあくまでも能動的で理解できるかはその人の過去の経験や読んでいる時の観点が重要になってきます。そのため、文章を読む人が必ず理解できると認識してはならないのです。

最後に

「インタフェースデザインの心理学第2版」には、このように直接デザイン制作に人間の行動原理を意識した役立つ心理学の要素が数多く紹介されております。

デザインを作るのはクリエイターですが、実際にデザインを見て受け取るのはユーザーのため、この本には、ユーザー視点で研究をもとにどう見て、受け取るかを知ることができます。

この本で得た知識を制作時に活かして、よりよいデザイン(人間の行動原理に合った)を作るよう心がけていきたいです。

参考

インタフェースデザインの心理学 第2版 ―ウェブやアプリに新たな視点をもたらす100の指針