№5115:「普遍的な医科学×配慮範囲」で考える

こんにちは。(株)個のサポーターズクラブの遠藤です。

※過去分はこちらにあります。

さて、昨日は「自分の頭で正しく考えられるようになることが大切だ」と記しました。

では「正しく考える」とは何か?

私は2つの大きな方向性があると思っています。

1つは「普遍的に正しい認められている医科学で考える」ということです。

ここには「正しいか、正しくないか」が存在しています。

それは以下の基準です。

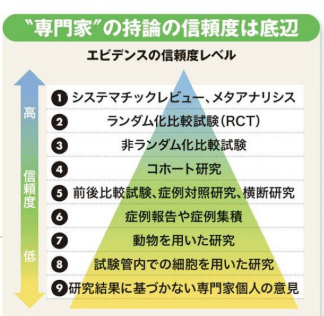

※週刊ダイヤモンドより引用

上位3つくらいに入っていなければ、それは医科学とは言えません。

記されているとおり「専門家の持論の信頼度は底辺レベル」。

所謂、専門的なことは上記定義による医科学で考えるのみ。

そうすれば「〇〇は身体に悪い」的なデタラメな理論に翻弄されることはなくなります。

もう1つは「配慮範囲で考える」ということです。

「配慮範囲」というのは2020年のFBL大学大納会で基調講演をお願いした講師の方から学んだ考え方ですが、文字通り、その人が配慮する範囲の大きさを示し、それは「時間軸」と「人間関係」で決まります。

「時間軸」でいえば、明日のこと、1年先のこと、将来のこと・・といった具合に遠い将来のことまで配慮すること。

「人間関係」でいえば、自分のこと、家族のこと、仲間のこと、社会のこと・・といった具合に自分から遠い存在の人のことまで思いやる人こと。

この掛け合わせの面積が広いことを「配慮範囲が広い」といいます。

まさに「世のため人のため」です。

私が常に言っていることがあります。

それは「あなたの主張を全国民がやったとして、世の中は豊かになるのですか?」ということです。

「制限だらけの世の中」が豊かであるはずがない。

「自分の考えに固執する人」というのは「世のため人のため」ではなく「自分のこと」しか考えていないのです。

で、「持論を認めさせること」に必死になっているように見えます。

そんなことは「どっちだっていい」のに。

要は「視野が狭い=配慮範囲が狭い」のです。

皆さんのまわりにもこういう人間がたくさん生息しているはずです。

まずは自分がそうならないこと。

そして、こういう人間と交流しないこと。

その上で「普遍的な医科学」と「配慮範囲」で物事を考えることが大切だと思います。

▼FBL大学のホームページはこちら

▼無料メルマガ「継続するオンラインビジネスの考え方」のご登録はこちら

▼有料メルマガ「思考変容のスイッチ」のご登録はこちら