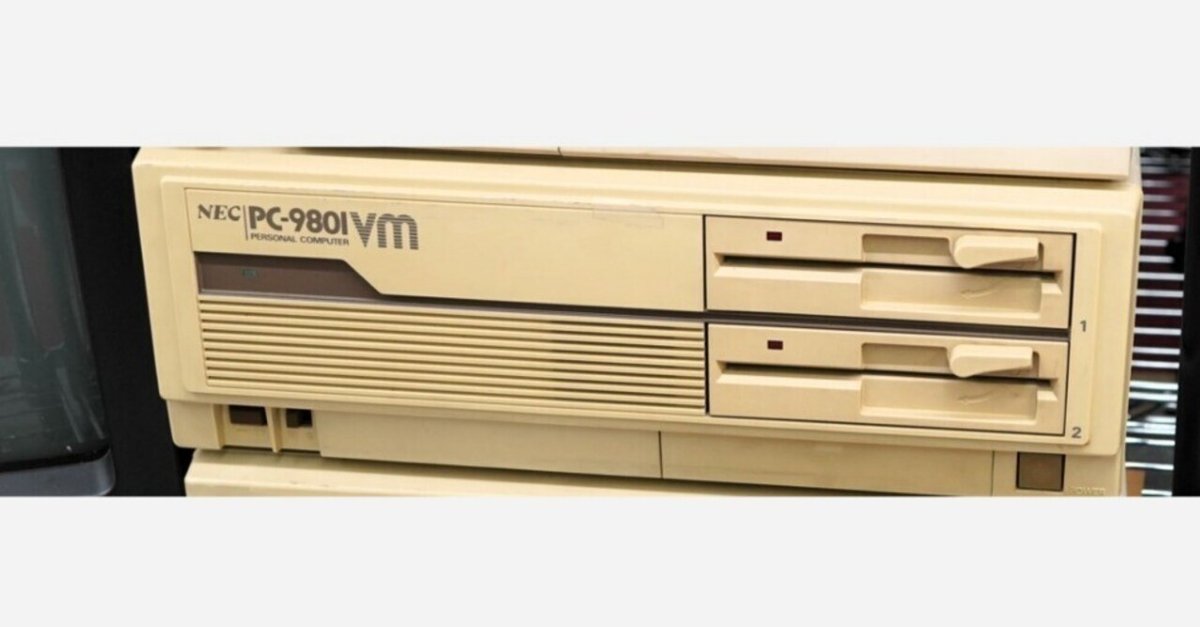

PC-9801VM - 98の標準機とも呼ばれた名機

レトロPC界隈では専ら8ビットなPCが話題になっているのですが、そろそろそちらも16ビットな時代にも興味が移りつつあるようですし、私の記事もそろそろ16ビット時代に突入しました。

APPLE][の次に買ったのがPC-9801F2だったという話は以下の記事にも書いたのですが、その頃は猛烈に忙しかったのと、次々と新しいPCをいろいろな場所で使ったり借りたり、そして買ったりしたので、どの機種でどんな事をしていたのか思い出すのに苦労しています。

PC-9801F2を買って遂に日本語が自由に使えるようになった

PC-9801FとE - ようやく人気が出始めたPC-9801シリーズ

確かFを買った時点(1985年春)でMは出るか出ないかの頃だったのですが、2HDが全く普及していなかったし、Mはその時点で売られていた市販のソフトの入った2DDのフロッピーも使えませんでしたし、ディスケットも高かったので8インチでいいやと思い敢えてFを選んだ覚えがあります。その後、割とすぐに登場したのがVMシリーズです。ちょっと悔しいところもあったので、しばらくはF2で頑張ったのですが、そろそろ2HDも使いたかったので翌年にはVM2を買いました。VM2にしたのでディスプレイも新調し(アナログRGBにしたいですよね)、F2はF2で使い続けていました。

NEC はPC-9801シリーズが順調に売れ続けているので、9801E/F/Mの後継機としてCPUに幾つかの機能を追加した自社の8086互換CPUであるV30を採用したVシリーズを1985年の夏にリリースしました。この時に出たのはフロッピーが2DDのVF2と、2DD/2HD自動切り替えのVM2、そしてドライブを内蔵しないVM0がありました。CPUはV30でクロックは8Mhzと互換性のための5MHzを切り替えることが出来ました。メモリは標準で384K搭載するようになりました。大きな変化としてはグラフィック画面のカラー表示にパレットが導入され単なる8色から4096色中の8色を選べるようになりました。オプションではありましたが、16色ボードを追加することで表現できる色数を増やすことも出来ました。もっともこれを活用するには8色にしか対応していなかったディスプレイを多くの色が使えるものに新調する必要があって、なかなか痛い出費となりました。

【PC-9801VF】

PC-9801F同様にFDDを内蔵してパワーアップした後継機種「PC-9801VF」

PC-9801VF2

【PC-9801VM】

PC-98黄金期時代を作るきっかけとなった「NEC PC-9801VM2」

PC-9801VM2 仕様

VMに関しては5インチフロッピーが2DDと2HDの両方を使えるようになり、これで安心して2HDが使えるようにもなりました。ちなみにVFは2DDのみ、VMでもVM0は内蔵ドライブが無いので外付けの8インチを使う人という区分けでした。

NEC (PC-9800シリーズ)

時代としてはゲームを除けばMS-DOSを使うことが当たり前になり、ワープロや表計算といった定番アプリも揃いはじめました。カラーパレットに関しても最初の頃はゲームで使われたくらいであまり活用されなかった気もしますが、サウンドがビープのみなのでゲームと言ってもオフィスでも出来そうなものが多かったかもしれません。

VMになって筐体のデザインやキーボードが一新されただけではなく、CPUもV30となったので80186で追加された命令が使えたりしたのですが、一番の進化はグラフィックチャージャー(GRCC)と呼ばれたチップが搭載されたことで、各色のVRAMプレーンへの同時書き込み機能はかなり効果がありました。

PC-98標準の表示機構についてメモ

いまさらPC-9801 小手先技巧講座

PC-9800シリーズのEGCの仕様が非公開であると語られる理由

搭載しているメモリが増えたということは、アプリなどで使うデータも大きくなることを意味します。データ自身はフロッピーに保管されるのですが、1枚のディスクに保存できるのはメモリの中でデータに使える領域の高々数倍しかありません。こうなるとフロッピーを何度も入れ替えながら使うことになり、外部にドライブを増設する人も多かったです。もっとも98は基本的に同一形式のドライブを最大で4台までしか使えないという制約があったので8インチの外付けをつければ、もうそこで一杯ということになります(2DD専用ドライブを外付けしてもねぇ)。

PC-9821/9801シリーズ用フロッピィディスクドライブインターフェースボードとその付属品について

そこで遂にハードディスクの波がやってきます。まだまだ容量も小さく(10Mとか20Mとか)、とても高価なものではあったのですが、外付けハードディスクを増設する人も出てきました。当時のハードディスクはSASI(SCSI)で接続することが多く、高価なハードディスクと同時に、こちらもお高めのインターフェースも用意しなければならないのが厳しかったです。

VM2が出た数カ月後には本体にハードディスク(20M)を内蔵したVM4が登場したのですが、まだハードディスクの使い方が定まっておらず、今まで利用するアプリごとにシステムディスクを入れ替え再起動するので済んでいた用途ごとのシステム設定の切り替えを上手にこなしきれず、起動はフロッピーでデータだけがハードディスクという使い方すらあった模様です(アプリの複製防止機能でハードディスクに入れられないという問題もあった)。

そういう私もVM時代の最後の方には遂に念願のハードディスクを増設した覚えがあります。確か当時憧れのICMの20Mで、おそらく中身は5インチのディスクが回っているのではないかと思われる大きな筐体で、ここから私のSCSI大臣(何でもSCSIに繋ぎまくる)への道が始まりました。

そういえば某アニメでも取り上げられたそうで(スイマセン見ていません)、ここまでの道のりがわかりやすく書いてあるページを見つけました。

「国民機」と呼ばれたマイコン“PC-98”シリーズを紹介

まあ、当時の16ビット機は「98」「IBM互換」「その他」という世界だったような気はしますよ。まだOSで分類するような世界ではなかったですね(OS同じでも同じソフトが動かないことが多かったし)。

ということでVMの時代は続き、後継機が出ても廉価版としての新機種も登場してしばらくは生き残りました。

ヘッダ写真は、マイコン博物館所蔵のPC-9801VM2。

#レトロPC #NEC #PC9801 #PC9801VF #PC9801VM #カラーパレット #GRCC #ハードディスク #HDD #SASI #SCSI

いいなと思ったら応援しよう!