カード型データベースの手軽さ - The CARD

データベースソフトとの付き合いは APPLE][ 時代の pfs: から始まったのですが、基本的にはいわゆる「ランダムファイル」と呼ばれる固定長レコードにデータを書き込むソフトを自力でBASICを使って書いていまいた。

pfs: 始めてのデータベースソフト

自力で書くノウハウも溜まったのですが、インデックスの更新ロジックを書くのはまだしも、検索結果を出力するレポートを作るのがなかなか骨でした。

Visicalc のような表計算ソフトをデータベースのように使えなくは無かったのですが、表計算ソフトは基本的にデータをメモリの中に置くので、あまり大きなデータを扱うことができません。いろんなデータを書き込みだすと、だいたい100件のオーダーのデータを処理するのが当時は精一杯でした。

そこで、本格的なデータベースとして dBase に取り組むようにもなったのですが、いずれにせよ土台が APPLE][ なので、データは英数字のみ(それも小文字は使えない)なので、実用的なデータベースとして使うには少しばかり制限のあるものでした。

dBase - はじめてのDBMS

PC-9801を使うようになって、まず日本語ワープロソフトと仲良くはなったのですが、データベースに関しても日本語が使えるとなると、本格的なデータベースを使いたくなります。

そもそもとして、コンピュータを使う以前にデータベースにしたいようなデータをどのように管理していたのかというと、例えば図書館を使ったことがあれば、昔は誰でもお世話になったのが「カード目録」です。図書館の本は決められた分類法に従って、カテゴリごとに棚に並んで入るのですが、すべての本が誰でもアクセスできる棚にあるのではなく、別室にぎっしりと詰め込まれた棚に仕舞われている本もあり、そのような本を探すには、書名や著者などからカード目録で情報を探して、閲覧の申込みをしてようやく手に取ることができるものでした。

今や殆どの図書館で見かけることはない「カード目録」!

このような大規模なものではなく個人的な情報を管理するのには「情報カード」というものが使われていました。ひとつの項目につき1枚のカードを用意して、これを穴の開いたバインダーで閉じたり、ちょうど収まる箱に入れて、グループごとにタブを入れたカードを挟んだり、カテゴリごとに色を付けたりして分類して使っていました。

『情報カード』はとにかく万能です!使い方は自由なんです!!

ですからパソコンで個人的なデータベースを作るのであれば、これを模したソフトがわかりやすいわけです。

カード型データベース

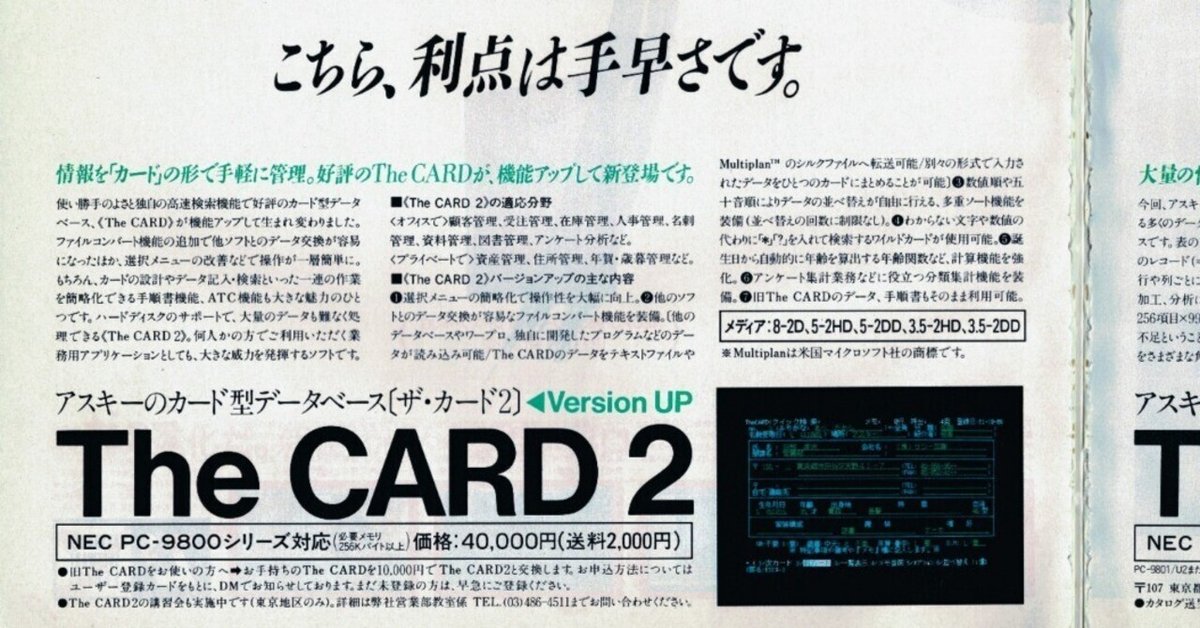

そういう訳で手に入れたのが「THE CARD」です。98向けとしては既にdBaseなども出ていましたし、松の系列のデータベースもあったとは思うのですが、いずれも少しばかりお値段も高く、UIも含めてお手頃感のあるソフトを選んだわけです。使い勝手としてもオフコンなどで使われていたデータファイルの画面に近く、Multiplan とデータをやりとりすることも出来ました。そんなに機能が多いわけでは無かったのですが、すぐに使い始められる手軽さがあり、私がAccessに行ってしまった後も、多くの方に愛されたようです。

The CARDって何? というオッサン未満世代にカード型データベースのよさを説く(笑)

このソフトに関する情報を探しても、殆ど見つからなかったのですが(やはり名前が良くないのかも)、最後の方のバージョンの話が残っていました。

アスキーサムシンググッド、カード型データベース「The CARD Ver.7.3」3月発売

とはいえ、こういった売れ筋のデータベースソフトを使いつつ、その使い勝手を参考に、もっと本格的なデータベースを使うようにはなっていきました。

ヘッダ画像は、月刊アスキー1986年12月号に記載された広告(部分)

いいなと思ったら応援しよう!