心理的充足の3つのカギ

あなたの心は満たされていますか?

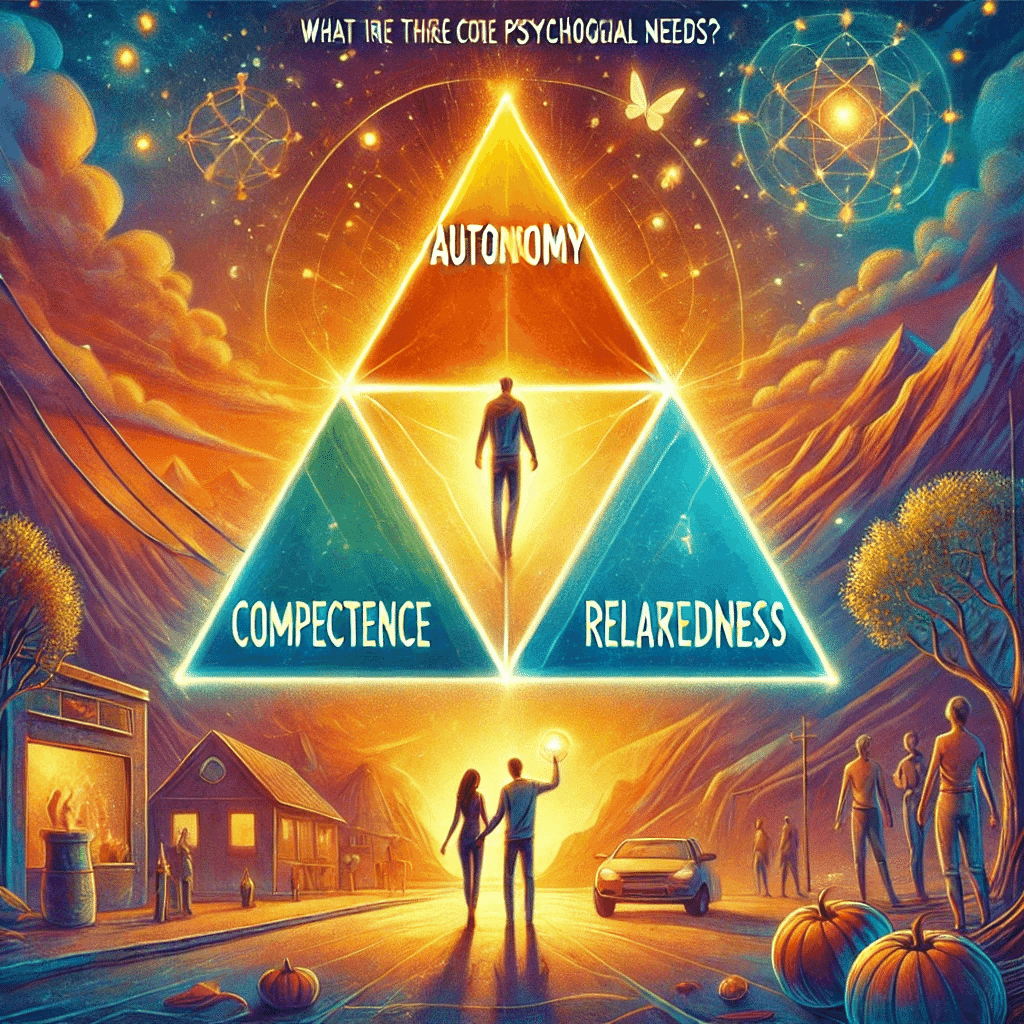

人間の心理には、生理的欲求(食欲・睡眠欲など)とは別に、心の3大欲求とも呼ばれる根源的な欲求が存在します。これは、心理学者たちが研究を重ねてきた概念であり、特にアメリカの心理学者エドワード・デシとリチャード・ライアンが提唱した自己決定理論(Self-Determination Theory, SDT)に基づいています。

1. 心の3大欲求とは何か?

この理論では、人間の心が満たされるために不可欠な3つの欲求として、以下のものを挙げています。

自律(Autonomy):自分の行動を自分で決めたいという欲求

有能感(Competence):自分が成長し、スキルを身につけていると実感したい欲求

関係性(Relatedness):他者とつながり、愛され、認められたい欲求

これらは、生きるために必須というわけではありませんが、心理的な充足感を得るために不可欠な要素です。もし、これらの欲求が満たされない場合、人は不安やストレスを感じたり、モチベーションを失ったりすることがあります。

本稿では、それぞれの欲求について詳しく解説し、日常生活や教育、職場での応用について考察します。

2. 自律(Autonomy):自分で選び、決定する自由を求める欲求

(1) 自律の本質とは?

自律とは、「自分の行動を自分で決めたい」という欲求のことを指します。これは単なる自由ではなく、「自分の意志で選択している」という感覚が重要です。

例えば、以下のような状況で自律の欲求が満たされます。

自分でやりたいことを選び、実行できる環境がある

誰かに強制されるのではなく、自ら納得して行動している

自分の意見が尊重され、意思決定に関与できる

一方で、以下のような状況では自律の欲求が満たされにくくなります。

常に上司や教師、親から細かく指示され、自由がない

自分の意思が反映されず、やらされている感覚が強い

選択肢がなく、決められたルールに従うしかない

(2) 教育や職場における自律の重要性

教育の現場では、生徒に「自律的な学び」を促すことが大切です。たとえば、探究学習やプロジェクト型学習(PBL)では、生徒自身が学ぶテーマを決め、計画を立てて学習を進めることで、自律の欲求が満たされやすくなります。

職場でも、社員が自律的に仕事を進められる環境が整っていると、モチベーションが向上します。逆に、細かい指示ばかり出されると、自律の欲求が阻害され、意欲が低下してしまいます。

3. 有能感(Competence):成長し、成果を実感したい欲求

(1) 有能感の本質とは?

有能感とは、「自分が成長している」「スキルが向上している」と感じることで得られる充実感です。人は、自分が何かを達成できたり、新しいことを習得できたときに、大きな喜びを感じます。

例えば、以下のような状況で有能感の欲求が満たされます。

難しい問題を解決できたとき

努力した結果、成績や業績が向上したとき

周囲から「成長したね」「すごい!」と認められたとき

一方で、以下のような状況では有能感が満たされにくくなります。

何をやってもうまくいかず、成長を感じられない

常に失敗を指摘され、努力が評価されない

やりがいのない単調な作業ばかりで、自分の成長を実感できない

(2) 教育や職場における有能感の重要性

学校では、生徒が自分の成長を実感できる機会を増やすことが重要です。例えば、

「テストの点数」だけでなく、「学ぶ過程」も評価する

失敗しても、その努力を認め、成功体験へとつなげる指導をする

小さな成功を積み重ね、成長を実感できる場を設ける

職場でも、社員が有能感を感じられる環境が必要です。たとえば、

成果を適切に評価し、努力が報われる仕組みを作る

新しいスキルを習得できる機会を提供する(研修・キャリアアップ制度など)

チャレンジングな仕事を任せ、成功体験を積める環境を整える

4. 関係性(Relatedness):他者とつながり、認められたい欲求

(1) 関係性の本質とは?

関係性とは、「他者とつながりを持ち、愛され、認められたい」という欲求です。人は社会的な存在であり、他者との関係を通じて自分の価値を確認します。

例えば、以下のような状況で関係性の欲求が満たされます。

家族や友人と信頼関係を築けている

職場や学校で仲間がいて、助け合える関係がある

他者から「あなたがいてくれてよかった」と認められる

一方で、以下のような状況では関係性が阻害されます。

孤立し、人とのつながりを感じられない

他者からの評価を気にしすぎて、不安を感じる

いじめやハラスメントにより、人間関係がストレスの原因となる

(2) 教育や職場における関係性の重要性

学校では、生徒同士が協力し合える協働学習やグループ活動を増やすことで、関係性の欲求を満たしやすくなります。また、教師と生徒の信頼関係も重要であり、「自分は大切にされている」と感じられる環境を作ることが求められます。

職場でも、チームワークを重視し、社員同士が助け合える文化を醸成することで、関係性の欲求が満たされ、働きやすい環境が生まれます。

5. 結論:心の3大欲求を満たすことが、人生の充実につながる

自律・有能感・関係性の3つの欲求は、どれも人間の心理的な充足感に大きく影響します。これらがバランスよく満たされることで、モチベーションが高まり、幸福感が向上するのです。

教育・職場・家庭においても、この3つの欲求を意識しながら環境を整えることで、より生き生きとした人生を送ることができるでしょう。

あなたはどう思いますか?コメントで教えて下さい。