ロバート・キャパ展ー愛と共感の眼差しー

Robert Capa

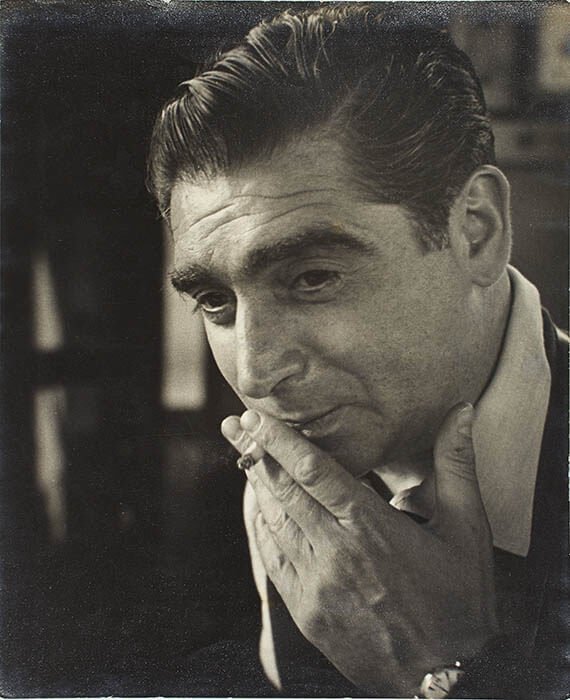

『戦争写真家』

失業中

二度の世界大戦とその後の、数多くの局地戦によって戦争の世紀となってしまった20世紀。

そんな時代にカメラを手に戦場での中で生活する人々の姿を世界中の人々の目に映し続けたロバート・キャパ。

その没後70年という節目の年である今年、東京富士美術館にてロバート・キャパの軌跡を振り返る展示が企画されました。

キャパの作品を通して、今起こっているさまざまな紛争や政治的な衝突を改めて再考する機会になったように感じています。

そこで今回はロバート・キャパの人生を振り返りながら、展示されていた作品のいくつかをピックアップして紹介しようと思います。

フリードマン・エンドレからロバート・キャパへ

まず最初にロバート・キャパがどのような人生を歩み、稀代の写真家へと成長したのかを簡単に振り返ってみたい。

ロバート・キャパは実は本名ではなく、本名はフリードマン・エンドレと言います。

1913年にポーランドのブダペストにある、比較的裕福なユダヤ人の家系に生まれました。生家は仕立て屋を営んでおり、何不自由ない生活をしていたようです。

当時はファシズムとそれに対抗する、左翼団体の政治的な対立が激しくなっていた時代でもあり、若きフリードマンも左翼運動を支持。

しかし、その活動が当局に見つかり1931年に、左翼運動に加担した罪で逮捕されてしまいます。

釈放されるとポーランドからドイツへ渡り、ジャーナリストを志して政治学を学びます。

このドイツでフリードマンの人生を大きく変える、1つのできごとがありました。

1932年から発生した大恐慌の影響を受けて、実家からの仕送りが無くなり、働き口を探すようになります。

そこで見つけた仕事が、写真通信社「デフォト」の暗室係でした。

ここでの仕事ぶりをみた、通信社の職員の一人がキャパの写真の才能に気づきます。

そしてデンマークでの左翼集会における、レフ・トロツキーの演説の写真を依頼したようです。

こちらがその時の写真です。

私は写真は素人ですが、トロツキーの姿を躍動感を持って捉えるこの作品に、その後の天才写真家キャパの萌芽を観てとることができるように思います。

しかし、この頃ドイツではナチス党がドイツ国内で政権を獲得し、ニュルンベルク法などでユダヤ人迫害の機運を加速させていっていた。

フリードマンは迫害から逃れるため、1933年にはドイツでの生活を諦めてフランスへと移り住むことを決心します。

このパリでの生活でフリードマンは、2つ目の人生の大きな転換期を迎えます。

それはゲルタ・ポホリレという、同じポーランド系ユダヤ人女性との出会いでした。

ゲルタ・ポホリレは後にゲルダ・タローという名前の写真家として活動し、フリードマンと共にスペイン内戦で撮影を行うことになる人物です。

ゲルダ・タローは最初は写真家ではなく、フリードマンの作品の販売などを手伝っていたようです。

2人はフリードマンの写真で生計を建てようとしていましたが、あまりにも作品が売れずに、生計を立てる方法に悩んでいました。

そこで2人が思いついた売り込みの方法が、架空のアメリカ人有名写真家「ロバート・キャパ」という人物を作り出して、キャパ名義でフリードマンの作品を販売するという方法でした。

その後、ゲルダもキャパから写真のいろはを学び、フリードマンと共に「ロバート・キャパ」の名前で作品を発表していきます。

しかし残念ながらゲルダとフリードマンの2人で写真家ロバート・キャパとして活動する時期は、スペイン内戦の時期で終わりを告げます。

というのもゲルダはスペイン内戦での撮影中に、操縦不能になった戦車に轢かれてしまい26歳という若さでその命を落としてしまったのです。

これを期にフリードマン単体でロバート・キャパとして活動し始め、スペイン内戦の後も「第二次世界大戦」「中東戦争」「日中戦争」「ベトナム戦争」へと赴いて行きます。

そしてキャパ自身もベトナム戦争での撮影中に、地雷を踏んでしまい40歳と7カ月の激動の人生の幕を閉じました。

ロバート・キャパは自らの仕事が無くなる日が来ることを、亡くなるその日まで夢見続けた人物でもありました。

“I hope to stay unemployed as a war photographer.”

“戦争写真家の切なる願いは失業だ”

Falling Soldier -崩れおちる兵士-

「崩れ落ちる兵士」はロバート・キャパの代表作であり、戦争写真家ロバート・キャパの名を世界に轟かせるきっかけになった作品です。

歴史上、初めて兵士の死の瞬間を捉えたことで、戦争写真を超える普遍的な価値観や問題を現代まで提起し続けている作品でもあります。

この写真は「キャパ」がゲルダと2人組で活動していた頃に撮影した作品で、実際に撮影したのはゲルダではないかとも言われています。

また死の瞬間をあまりにも完璧に捉えていることから、やらせ疑惑もでているいわくつきの写真でもあるのです。

その大きな理由の一つに、撮影したネガが紛失してしまっていることがあげられています。

ネガが無いことで、実際にどのカメラで撮影したのかが特定できないというわけです。

しかし、この当時「ロバート・キャパ」は、ゲルダとフリードマンのユニットで作品を発表していたので、どちらが撮影したかはおおきなもんだいではないと思うのは私だけではないでしょう。

この辺りの詳しいことは写真家で「ロバート・キャパ最期の日」の執筆者でもある横木安良夫氏がnoteの記事で詳細に論じているので参考にされたい。

D-Day,Omaha Beach, near Colleville-sur-Mer, Normandy Coast -Dデイ、オマハ・ビーチ、ノルマンディー海岸-

史上最大の作戦とも言われるノルマンディー上陸作戦。

中でも最大の死傷率を記録したオマハ・ビーチへの上陸の第一陣に同行したキャパが撮影した写真だ。

多くの映画で再現されているように、オマハ・ビーチでは上陸してくる連合軍に対してドイツ軍は要塞を築いて上から銃撃を浴びせていた。

写真をみてわかる通り、キャパはそのような状況の中、ビーチ側に向き返り兵士の姿を撮影している。

この構図で撮影することで、見るものを巻き込む臨場感のある写真が撮影になっているのです。

この写真を臨場感のある写真にしている理由のもう一つに、写真のピンとがずれて兵士の疾走感溢れる動きが描き出されていることが挙げられるであろう。

私はこの写真を初めて見た時に、ゲルハルトリヒターの「フォト・ペインティング」シリーズを思い出した。

リヒターのフォトペインティングは、あのポップアートの巨匠アンディ・ウォーホルの影響を強く受けている。

リヒターの代表的な作品の1つである、バーダー・マインホフ事件の首謀者の不可能な獄中死を取り扱った作品「一九七七年一〇月一八日」。

この作品では事件の犯人の死をぼかして抽象的に描くことで、戦後ドイツ史に残る暗部に対する普遍的な問題提起をしている。

ウォーホルは有名人の写真や、事故死の現場写真をシルクスクリーンで転写することで度々作品を制作していた。

このように写真という直接的なイメージに、他の手法を加えてそこに一定の距離感を作り出すことで、作品はそれを鑑賞する者により普遍的なイメージを提示するのではないだろうか。

そしてこのDデイの作品にも同じような効果が見て取れる、その効果こそがこの戦争写真を芸術へと昇華する原動力であるように思われる。

しかし、この効果を引き出しているのは、実はキャパ本人が意図したものではなかったようだ。

というのもこの写真にはこんな逸話がある。

キャパはノルマンディーに上陸後、この写真をいち早く世界に届けるため、ライフ誌にネガを送った。

ネガを送られてきたライフ誌はすぐにネガを現像するため、暗室係りに回すがそこでミスが起こる。

担当の暗室係が写真のあまりの迫力に見入ってしまい、乾燥の作業のさいにフィルムを加熱しすぎて乳剤が溶け出してしまったのだ。

100枚以上あった写真の内、何とか難を逃れた写真はたったの11枚であった。(8枚という説もあるようだ)

さらに残った写真も溶け出した乳剤が、写真に特殊な効果を与えて「手ぶれ」をしたような印象をあたえてしまったのだ。

キャパの交友関係

キャパは対象について、どのように見て、どのように為すべきか、をよく知っていた。

例えば、戦争そのものを写すことは不可能であることを、彼は知っていた。

何故ならば、戦争が激情の果てしない拡がりであるから。

然し、彼はその外にあるものを撮って、その激情を表現する。

一人の子供の顔の中に、あの民衆全体の恐怖を、彼は示した。

彼のカメラは、そのとき、激情を捉え、且つ、展げたのだ。

この言葉はキャパの写真集「ちょっとピンボケ(Slightly out of focus)」の冒頭に、アメリカの小説家・劇作家として活躍した、ジョン・アーンスト・スタインベックが寄せた文章である。

キャパと言えば、自身も創立人の1人となって立ち上げた「Magnum Photos」に所属する写真家との関わりだけでなく、他の分野の有名人との交友関係が深かったことも有名だ。

代表的な人物だけでも「アーネスト・ヘミングウェイ」「ジョン・スタインベック」「クロード・モネ」「パブロ・ピカソ」などがいる。

また女優の「イングリット・バーグマン」とは恋人関係にあり、一時は婚約まで考えた関係性であった。

キャパはとても人懐っこい性格だったと言われており、多くの芸術家や俳優と親しい間柄にあったようだ。

戦場カメラマンからの転職を考えていたキャパは、映画撮影の助手の仕事などもしていたようです。

撮影現場でのバーグマンを撮影した写真も作品として残っている。

2人が結婚に至らなかった原因の1つには、ゲルダの死があると言われている。

戦場カメラマンはいつ死ぬかわからない仕事。

そのことを誰よりも理解していたのは、当然キャパ本人であり、そのような感覚がキャパに生涯独身という道を選ばせたのであろう。

日本とロバート・キャパ

これこそ私自身だ

上の言葉はキャパが静岡駅で金原眞八から、自らの写真を手渡された時に言ったとされる言葉だ。

あまり知られていないが、ロバート・キャパと日本とは、とても強い縁がある。

まだ無名時代のキャパは、パリで生活していく余裕がなく、後に国際文化交流プロデューサーとして活躍した川添浩史、井上清一のアパートに転がりこんでいたという。

この2名は後に、先述したキャパの著書「ちょっとピンボケ(Slightly out of focus)」を翻訳し日本で出版している。

またゲルダ・タローの太郎は、パリで修行中の岡本太郎から取られていると言われている。

キャパは中東戦争での撮影の後に、日本に滞在していた期間がある。

そして日本を「写真家のパラダイスだ」と表現し沢山の写真を残した。

ほとんどの写真は、日本の伝統的な建物や文化などではなく、日本人の日常的な生活であった。

さまざまな戦争を体験したキャパにとって、太平洋戦争を戦った旧軍人が駅で物乞いをする姿はどのように映ったのであろうか。

この写真は戦争の虚しさを現代の我々にも教えてくれるそんな作品である。

実はキャパが地雷を踏んで亡くなるベトナム戦争に向かう前、最後にいた場所も日本なのである。

元々ベトナム戦争への従軍は別のマグナムフォトの他のメンバーが向かう予定であった。

しかし、急遽代役が必要になり、日本にいたキャパに白羽の矢が立ったのだ。

この仕事を受けてベトナムに旅立つ直前に、キャパは何かを予感したようにベトナム行きを受けたことを後悔していたようだ。

後悔しながらも日本を離れたキャパは、大好きな日本の地を再び踏むことはなかった。

しかし、彼の作品は写真の地位向上に大きく貢献しただけでなく、戦争という今なお世界規模で進行する問題に大きな問題提起を繰り返している。

21世紀の今、その写真が日本でこのような形で公開されたことは、我々にとってどのような意味を持つのだろうか。

その意味を考えていく契機としてキャパの作品は我々の心に影響を及ぼし続けるであろう。