IPA「DX白書2021」を読み解く(1)

2021年現在、様々な企業・組織でキーワードになっている「デジタルトランスフォーメーション(DX:Digital Transformation)」。

将来の見通しが困難な時代において、競争力強化や企業変革のためにデジタル技術を活用する必要性に直面し、そして悩まれている経営者やリーダーの方は多いのではないでしょうか。

今回取り上げる「DX白書2021」は2021年10月11日、情報処理推進機構(IPA)から刊行されたものです。繰り返し語られているのは、経営者のマインドチェンジの必要性と、部門の垣根を超えた対話の重要性です。

その内容が非常に示唆深く、DX推進にあたり「戦略」「人材」「手法・技術」「制度・政策」の観点で活用できる視点が多かったので、いち個人としてまとめ&シェアします。

(1)では、白書の位置づけ、本編第1部、本編第2部について読み解きます。約4000文字、5分程度で読める分量です。

(2)(3)はこちら。

■どんな資料なのか?

白書は大きく、「本編(4部構成)」と、「付録(2部構成)」からなっています。

何が凄いって、約400ページ近い膨大な情報をPDF版はすべて無料で読めることです。

目次は以下のとおり。

(本編)

第1部 総論

第2部 DX戦略の策定と推進

第3部 デジタル時代の人材

第4部 DXを支える手法と技術

(付録)

第1部 AI技術

第2部 制度政策動向

(以下、IPAのページへ遷移します)。

■どんな人向けか?

IPAが「DX白書2021」で想定しているターゲット読者層は、以下のような方です。

・(DX推進に直面している)企業の経営者

・(DX推進に直面している)事業部門のリーダー

※白書冒頭の「刊行にあたって」で触れられています。

個人的には、これまで情シスを外部に丸投げしてきた企業経営者やマネジメント層だけでなく、環境変化に怯えるSIerやベンダーの方も読むべきだと感じます。それくらい、この白書は本気で私たちに意識変革を迫っています。

■前提:DX白書2021に先行する関連資料

DX白書2021に先行する関連資料には、以下のようなものがあります。

これらの文脈の延長線上に、本白書が存在している前提で読み進めていくと理解がしやすいです。

すべてに共通することは、「DX推進を通して企業の業務だけでなく文化風土を刷新していかないと、日本はもう土俵際だぞ」という点です。

2018年5月 経産省「DXレポート」

→「2025年の崖」「DXの定義・重要性」

2018年12月 経産省「DX推進ガイドライン」

→「DXを推進するために経営者や押さえるべきアプローチ・アクション」

2020年12月 経産省「DXレポート2(中間とりまとめ)」

→「DX対応の2極化」「コロナ禍で明らかになったDXの本質」

2021年8月 経産省「DXレポート2.1(DXレポート2追補版)」

→「ユーザー企業とベンダー企業の現状と変革に向けたジレンマ」「変革に向けた施策の方向性」

↓DXレポート2については、過去にnote記事でも触れました。

■第1部:総論(これだけは読もう)

個人的におすすめの読み方は以下です。欲しい情報に対応づけて取捨選択しましょう。

全体概要を掴みたい → 本編第1部

DXの「戦略」について知りたい →本編第2部

DXの「人材」について知りたい →本編第3部

DXの「手法・技術」について知りたい →本編第4部

DXを支える「AI技術」について知りたい →付録第1部

DX推進に使える「制度・政策」について知りたい →付録第2部

時間がない方は「第1部 総論」だけでも読みましょう。各部のエッセンスが詰まっているからです。

■第2部:DX戦略の策定と推進

第2部がフォーカスしているのは、DXの「戦略」。内容は以下のように構成されています。

第2部 DX戦略の策定と推進

第1章 DXへの取組状況

第2章 DX戦略の全体像

第3章 外部環境の評価と取組領域の策定

第4章 企業競争力を高める経営資源の獲得、活用

第5章 成果評価とガバナンス

第6章 コロナ禍を契機とした企業の取組

企業インタビュー

以下、各章について主要な部分を概観していきます。

■第2部 第1章:DXへの取組状況

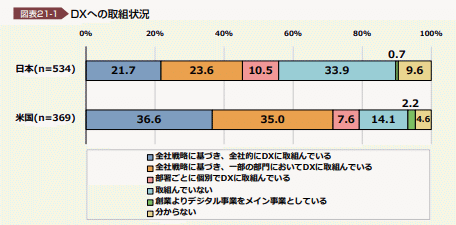

この章では、企業のDXへの取組状況を日米比較をしながら迫っています。

DXへの取組状況

日本では約56%。米国では約79%。

日本の場合、「取り組んでいない」「分からない」が4割強あり、ベースの意識に開きがある。

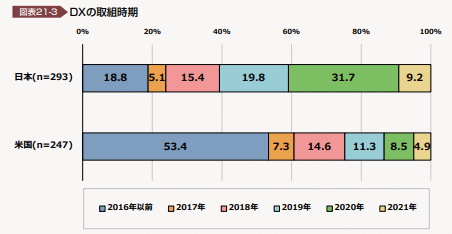

DXへの取組時期

日本企業は2020年以降が最多。米国企業は2016年以前が最多。

日本は米国より5年程度遅れている印象。

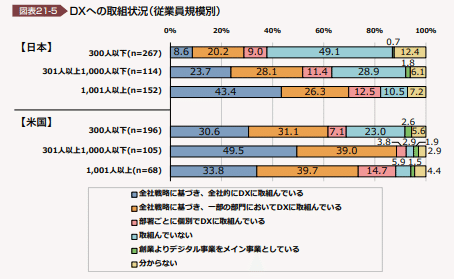

DXへの取り組み状況(従業員規模別)

日本では、従業員規模が大きい企業ほどDXへの取組が進んでいるが、中小企業は非常に厳しい。

一方の米国では正の相関関係は見られない。

■第2部 第2章:DX戦略の全体像

この章では、DX戦略の全体像について概観しています。

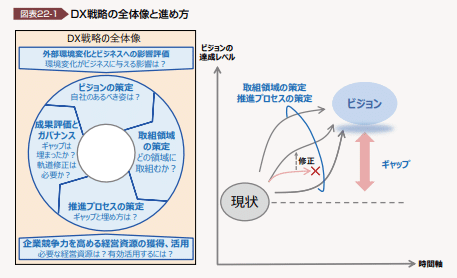

DX戦略の全体像

1)ビジョンの策定:自社のあるべき姿は?

2)取組領域の策定:どの領域に取組むか?

3)推進プロセスの策定:ギャップの埋め方は?

4)成長評価とガバナンス:ギャップは埋まったか?軌道修正は必要か?

DX戦略立案上のポイント

1)目指すべき方向性を見失わない「経営戦略と DX 戦略の整合性の確保」

・経営課題を解決するためのデジタル活用(従来的な視点)

・デジタル活用による新たな戦略の模索(新たな視点)

2)絵に描いた餅にならないための「経営のコミットメント」

・経営トップ自らが必要性を感じ主導するリーダーシップ

・全社横断で中長期的に取り組むことに対する経営層の合意

・ITに見識がある役員(経営者・上位管理職)のアサイン・育成

■第2部 第3章:外部環境の評価と取組領域の策定

この章では、外部環境をどう評価するか?そのうえで自社の取組領域をどう策定するか?について触れられています。

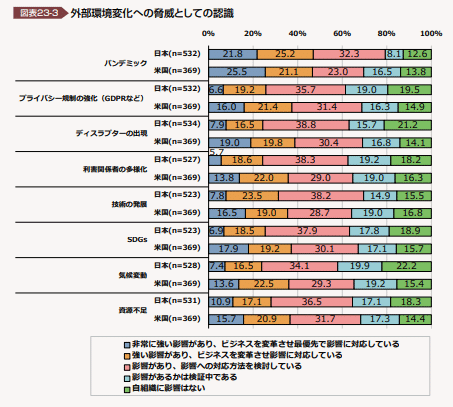

□1.外部環境変化とビジネスへの影響評価

外部環境の評価に活用できるフレームワーク

以下、白書のP32で紹介された分析フレームワーク「PEST分析」「5F分析」「3C分析」に、僕の作成したスライドを重ねています。

PEST分析

5F(Force)分析

3C分析

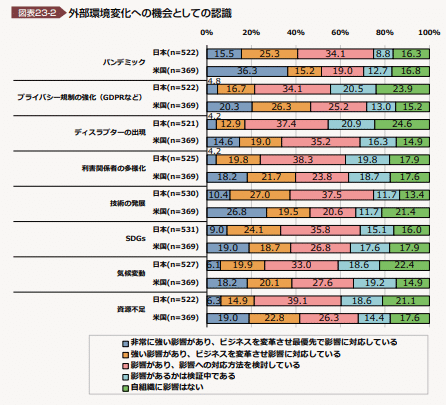

外部環境の変化を整理したのちは、それが自社にとってどのような意味(機会か、脅威か)があり、どの程度の影響があるのかを評価し、認識する必要がある。

日本は米国に比べ、外部環境変化へのアンテナが低い

外部環境変化を「機会」と捉える日本企業は少ない。

外部環境変化を「脅威」と捉える日本企業もまた少ない。

これが何を意味するのか…思い浮かぶのは「ゆでガエルの法則」。

白書では「日本企業は、もっと外部環境変化に目を向けなさい!」と辛辣なメッセージが繰り返されている。

□2.ビジョンと取組領域、推進プロセスの策定

デジタル技術によって企業にもたらされる価値

DXを進めていくうえでは、以下2つのアプローチを同時並行に進めることが重要。

・顧客や社会の問題の発見と解決による新たな価値の創出(いわゆる「知の探索」)

・組織内の業務生産性向上や働き方の変革(いわゆる「知の深化」)

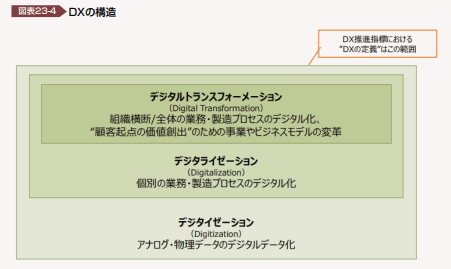

DXの構造

DXを実現するには3つの段階があり、自社の段階を関係者間で共通化する必要がある。

特に日本では米国に比べ最初の段階である「デジタイゼーション」でも遅れを取っている。

デジタイゼーション

アナログ・物理データのデジタルデータ化

デジタライゼーション

個別の業務・製造プロセスのデジタル化

デジタルトランスフォーメーション

組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、「顧客起点の価値創出」のための事業やビジネスモデルの変革

DXの取組状況を検討する際は、全社横断テーマや個別機能単位のテーマなど、バリューチェーンを見ながら分類・整理するのが有益。

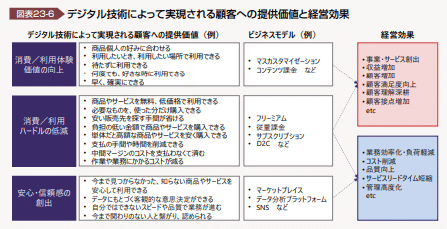

デジタル技術によって実現する顧客への価値提供

DX戦略を策定するうえでは、社会の課題や顧客の課題に対して、どのような価値を提供し、どのように解決をするか考えることが重要。

先進事例からみると、以下の3つに分類可能。

・消費/利用体験価値の向上

・消費/利用ハードルの低減

・安心・信頼感の創出

価値創出に至るまでのアジャイルでの継続的な推進プロセスの必要性

DXは、ニーズの不確実性が高く、技術の適用可能性もわからない、予測困難な状況下において推進することが求められる。

そこで必要なのは、アジャイルな取組(企画、実行、学習のサイクルを継続的かつスピード感をもって反復すること)である。

■第2部 第4章:企業競争力を高める経営資源の獲得、活用

この章では、DXを推進するための組織や人材の在り方、ビジネスニーズと整合したITシステムとその調達手段、データドリブン経営を実現するために不可欠となったデータの獲得や活用手段について論じられています。

□1.組織作り・人材・企業文化

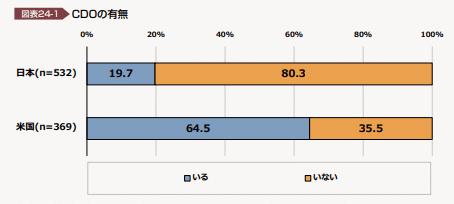

CDOの有無

日本ではCDO(Chief Digital Officer:最高デジタル責任者)がいる割合が2割弱。米国は6割強。経営層のDXコミットメントの差が顕著。

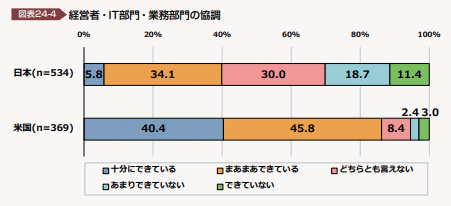

経営者・IT部門・業務部門の協調

DXの推進にあたっては、経営層・IT部門・業務部門などの関係者が対話を通じて共通理解を形成し、ビジネス変革に向けたコンセプトを共有した上で、推進施策に取組むことが欠かせない。が、実態はそうなっていない。

□2.ITシステム・デジタル技術活用

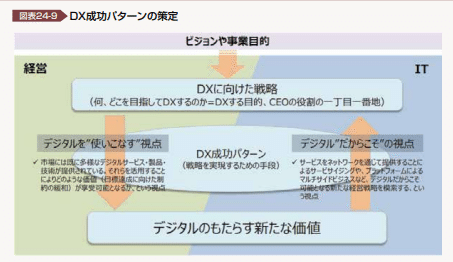

DX成功パターンは、以下2つの視点から策定することがカギとなる。

・ITシステム、デジタル技術を「使いこなす」視点

・デジタル「だからこそ」の視点

□3.データの獲得と活用

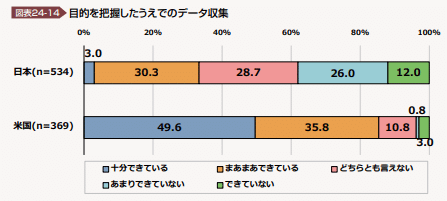

DXで成功した企業の多くが、データ戦略の「なぜ」「何を」「どのように」を明確に理解しており、データ活用に関する戦略的な取組が重要である。

目的を把握したうえでのデータ収集

日米比較すると、日本は圧倒的に「目的を把握できないまま、やみくもにデータを収集」している。

■第2部 第5章:成果評価とガバナンス

この章では、DXの成果を評価するための視点と、適切なガバナンス推進のための視点が語られています。

□1.顧客価値提供視点での成果評価

評価指標として考えられるのは以下の3つ。

①企業価値創造に係る指標(企業が目標設定に用いるあるいは戦略的なモニタリング対象とする財務指標)

②戦略実施により生じた効果を評価する指標

③戦略に定められた計画の進捗を評価する指標

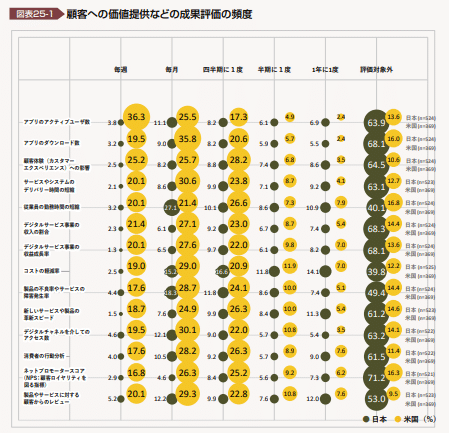

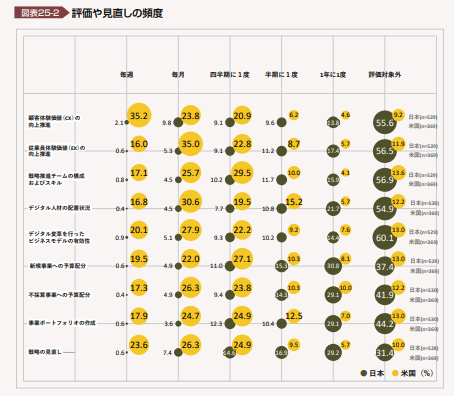

顧客への価値提供などの成果評価の頻度

毎週、毎月といった高頻度の評価を行っている日本企業は2~10%と、一部の回答者に留まっている。

□2.ガバナンス

評価や見直しの頻度

DX推進に際してアジャイルの原則とアプローチに基づくガバナンスを推進できている企業はごく一部にとどまっている。

今回はここまで。

(2)では、本編第3部「デジタル時代の人材」について触れていきます。

お楽しみに!!

よろしければ「スキ」やシェアをお願いします。また「フォロー」いただけると励みになります!