武王墩に眠る楚王・考烈王

今年の1月下旬にナショジオでも報じられてましたが、中国東部にある戦国時代の墓「武王墩(ぶおうとん)」1号墓に埋葬されていたのが、楚王・考烈王の墓ということが判明したようです。

現在把握できる「武王墩1号墓」の基本情報(2024年末時点)

所在地

安徽省淮南市田家庵区

楚の都「寿春」遺跡から北東約15km

年代特定の根拠

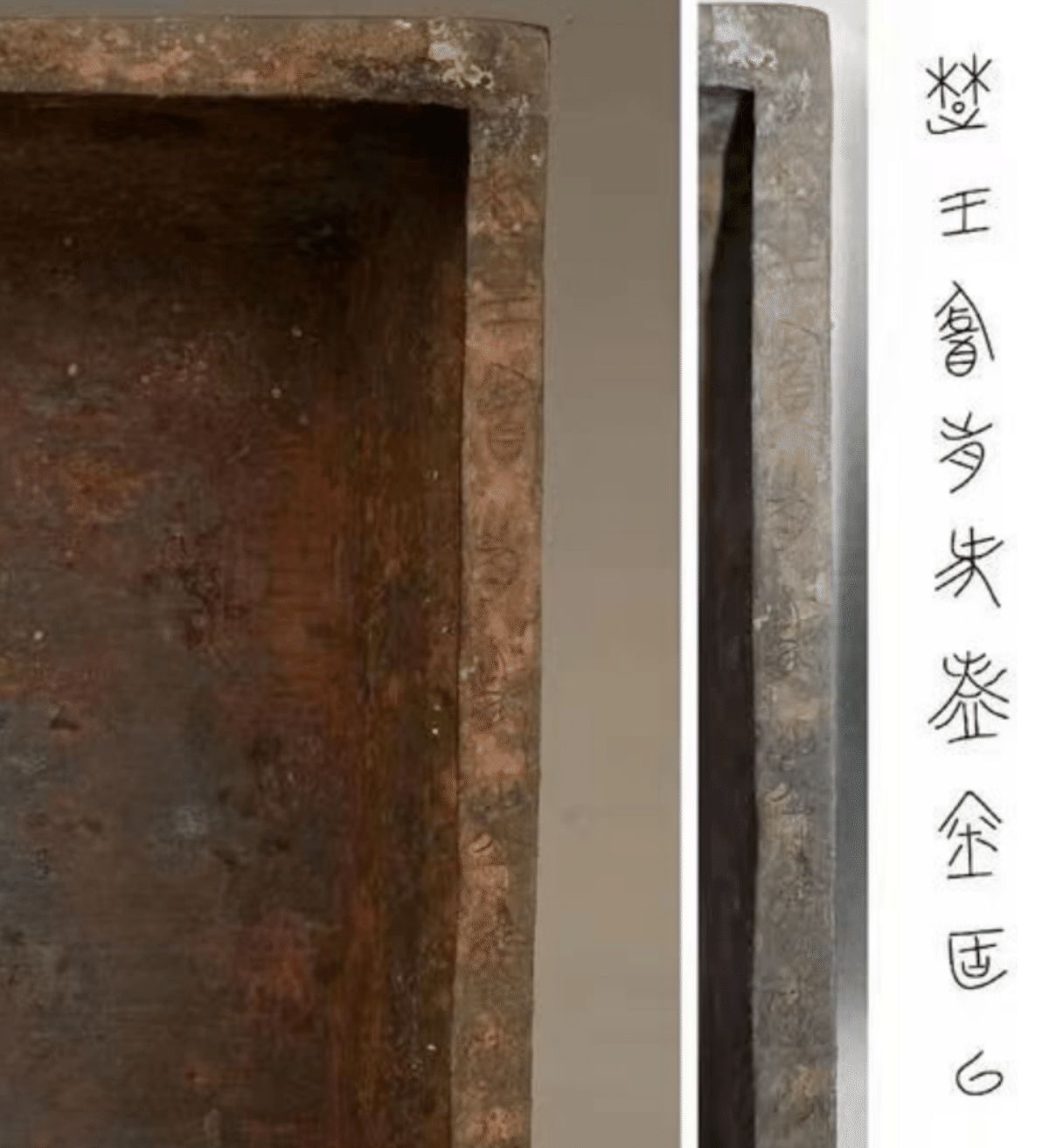

出土青銅器の銘文「楚王酓歬」(考烈王の本名)

竹簡に記された「三十六年」(考烈王在位最終年)の紀年

注目の出土品

文字資料:約300枚の竹簡(楚の行政文書と占卜記録)

楽器:漆塗り木製瑟(25弦)と青銅編鐘(19点)

兵器:金象嵌の青銅剣(長さ92cm・楚墓史上最長)

学術的意義

楚王室の葬制が秦の影響を受けたことを示す「亜」字形墓壙

副葬品に秦式戈と楚式戟が共存(戦国末期の文化融合の証拠)

墓室壁面に発見された朱書文字(楚文字の書体変遷研究に貢献)

今後の課題

主棺の未開封部分(2025年開封予定)

出土人骨のDNA分析(楚王室の血統解明)

竹簡の赤外線スキャンによる全文解読進行中

楚王の氏は「熊」ではないのか

私のブログでも楚王の血統について何度か記事にしてきました。より詳しい楚の発見は、春秋戦国時代において秦の「最大の敵」であったとされる大国の実情が判明するだけではなく、日本との関連についても発見が期待されます。

上記のキングダム本誌・第440話考察で書いた通り、考烈王の本名は熊完です。今回、考烈王の墓と特定されたきっかけが、「楚王酓歬」という文字が発見されたことです。「熊完じゃない」と言う方がいらっしゃるかもしれません。

実は、例えば楚の王族・熊繹について、『史記』では「熊繹」、『楚居』竹簡では「酓繹」と表記される例から、戦国時代まで「熊」と「酓」の混用が続いたことが確認されています。

<出土文献において「酓」は楚王の氏として頻出>

■釶鼎:酓悍(楚幽王、名悍)

■曾侯乙墓編鐘:酓章(楚恵王、名章)

■清華簡『楚居』:酓繹(熊繹)、酓支(熊摯)など初期楚王の名前に使用

変遷を時系列に見ると、下記のようになります。

<氏姓制度の展開>

1.始祖:季連(芈姓)→ 鬻熊(氏を「熊」と称す)

2.西周初期:熊繹(正式に楚君として封建)

3.戦国中期:金文・竹簡で「酓」表記が主流化

4.漢代以降:司馬遷が『史記』で「熊」に統一表記

<重要転換点>

■BC740年:熊通が武王を称し、中原式の氏姓制度を導入

■BC300年頃:楚文字の簡略化に伴い「酓」表記が定着(包山楚簡の司法文書で確認)

つまり、考烈王の在位期間(紀元前262年~紀元前238年)においては、楚文字の簡略化によって「熊」が「酓」表記で定着していたと思われますので、考烈王の墓で見つかった文字が「酓」であったことはそれを裏付けることになると考えます。

熊襲(熊曾)との関係

私は以前から、楚王族・熊氏が支配した土地が熊襲(熊楚)だと考えてきましたので、「酓」の発見は非常に面白い考察に繋がるかもしれないと考えてました。

熊襲(日本書紀)は熊曾(古事記)とも書くのですが、「酓」と「曾」は無理やり似ていると言えなくもないのかな、と。

漢字遊びは良くないのですが、実は山東省発祥の「曾」姓も実在してまして、曾侯乙墓出土文物に楚式・中原式が混在していることからも、「楚」と「曾」が全く関係がないとは言えないのです。さらに、「曾」姓は「姬」姓を始祖とする説が主流だったりもします。

熊家塚墓群出土人骨のゲノム解析で、楚王族(芈姓集団)が長江中流域先住民と中原集団の混血であることが判明してますので、もう少し調査が進むと日本との関連もうっすら見えてくるかもしれません。

本日もお読み頂きありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!