質的研究のためのリサーチ・アプリ活用法 Obsidianの思考 Ⅰ-3 補論 PIM からPKMへ[前編-1]

考えろ。

物知りになるためではなく考えるために本を読め。

一見,無関係な情報と情報の間に関わりを見つけ出せ。

ただの情報を使える知識に変えるんだ。

その過程に知性が宿る。

それがあれば,留まる勇気と踏み出す度胸が得られる。

はじめに

このnoteでは,Ⅰ-2 前・後編の補論として,PIMについて考えてみたいと思います。

先回の前編では,PKMの歴史的推移を,社会状況の変化の中でたどりましたが,PIMについては,「さまざまな情報アイテムを収集するという,パーソナルな情報管理の方法であるPIM(Personal Information Magagement)も参考にして,ナレッジマネジメントの理論が構築されていった」とだけ述べて,PIMの具体的な内容や,PKMとの関係については触れませんでした。

今回のnoteを書くきっかけとなったのは,Hiroya Iizuka氏の次の投稿です。それをきっかけに,そこに引用されていたWiki(Personal Information Management (PIM) resources)を読み,他の文献にも当たってPIMをめぐる議論やその歴史的変遷を知ることができました。

PKM (個人の知識管理)の前に

— Hiroya Iizuka (@0317_hiroya) August 9, 2024

PIM(個人の情報管理)について再定義しなければいけないと感じてます...

PIMとは👇https://t.co/gc5HMzjiG3

指数関数的に増えた情報により、多くの人が情報に溺れている現状で、これら情報処理の難易度が遥かに上がっています。…

そしてPIMだけでなく,PKMやPKGとの関連について述べる見通しが立ち,先回の議論を踏まえつつ,さらに深めることができると確信したので,タイトルを「PIMからPKMへ」にしました。

(ここでの,「先回の議論」とは,後編で述べた「アプリ中心主義からデータ中心主義」へというイヴォ・ヴェリチコフ(Ivo Velitchkov)氏の主張です)。

PIMからPKMへ(そして,ちょっとPKGへ)どうつなげて行くのだろうかと思いながら,期待してお読みいただければと思います。

1.PIM とは何か

1-1 PIMの定義

まず,PIMの定義を見てみましょう。

ウィキペディア(Wikipedia)では,PIMはさまざまな用語の略称として挙げられていますが,このnoteに直接関連する語としては次の二つがあります。

Personal Information Manager - 個人情報を管理するアプリケーションソフトウェア。

Product Information Management - 商品情報を管理するプロセスや技術。

一方,『IT用語辞典バイナリ』を見ると次のようになっています。

フルスペル:Personal Information Manager/Management

PIMとは、個人情報を管理するためのソフトウェア、およびその機能のことである。

PIMの具体的な機能としてはアドレス帳やスケジュール管理、メモ帳などがあり、PDAや電子手帳、スマートフォンといった多くの電子機器に標準で装備されている。また、パソコンと同期して情報を連動させるための機能が備えられていることも多い。

PIMアプリケーションの例としては、Microsoftが提供するMicrosoft Outlook、Appleが提供するiCalなどが挙げられる。

ここでは,PIMはPersonal Information ManagerとManagement 共通の定義とされているようです。そのためか,この定義はどうもあいまいで、ソフトウェアとその機能とアプリケーションの3つが重複した定義になっています。

一方,海外での定義を同様の技術辞典で見ると,

ランダムな情報を整理・管理し、日常的に素早く検索できるようにするソフトウェア。自動ダイヤル機能付き電話リスト、カレンダー、スケジューラーなどの機能を組み合わせて使用できる。

個人情報マネージャー (PIM) は、個人がデジタル形式で個人情報を整理および管理するのに役立つソフトウェアまたはツールです。連絡先、カレンダー、タスク、メモなど、さまざまな種類の個人データを保存、取得、管理するための集中ハブとして機能します。

などとなっていて,PIMを検索すると海外の技術辞典ではおしなべて,Manager の方が定義として出てきます。

(また,日本の辞典のようにManagementと混同して出てくることはない)。

なぜ,技術論ではPIMというとManager の方が一般的なのか?は,あとで解き明かすことにして,Manager の方の定義としては,個人が様々な情報を一ヵ所に集中して管理するソフトウェアと,そのソフトウェアの機能のことであるとまとめられると思います。

ただし,このnote の中心テーマは,Management ,つまり個人情報管理なので,Manager の方は一旦おいて,Management の方のPIMとは何か,を先に検討して,そのあとで関連づけてManager の方のPIMについて述べることにします。

I-2 PIMをめぐる議論の歴史的推移

1-2-1 PIM概念の嚆矢

まず,PIMという用語がいつから使われ始めたのかです。

最近2021年に発表されたWilliam.Jones他4人による「Personal Information Management」という論文は,ずばりその題名の通り,これまでのPIMをめぐる議論を総括的に示したと言ってよいと思います。

この論文によると,1988年のM. Lansdale「The psychology of personal information management」( Appl Ergon, vol. 19, no. 1, pp. 55–66)で使用されたのがPIMの最初の用例です(William.Jones他同上)。

1-2-2 PIM研究の基本的性格

そして,1995年に発表されたDeborah Barreau「Context as a factor in personal information management systems」が,PIM を検討した最初の本格的論文です。

この論文は,つぎのように述べます。

PIM システムに対する関心は、1980年代に急速に普及したマイクロコンピュータの結果として高まった。

ノートパソコンやペン型入力装置など、さまざまな個人情報管理ソフトウェアやハードウェアが開発され、個人の働き方をサポートしている。

つまり,パーソナル・コンピュータの個人への普及がPIMへの関心を高めたと述べ,ついで,

個人情報管理(PIM)システムとは、職場環境で使用するために個人が開発した情報システムである。

電子文書がどのように整理され、保管され、検索されるかを観察するために、7人の管理職にインタビューを行った。

として,企業において,職場で使用するために開発されたPIMがどのように運用されるのかを管理職にインタビューして,電子環境での個人による情報管理行動について考察しています。

結論として,個人によってドキュメントが取得または作成される文脈が,その後の分類や検索方法に大きく影響する可能性があるため,PIMシステムの設計者には,ユーザー特有のニーズと状況的要因を考慮した柔軟なソフトウェア開発が求めらる,という内容です。

この論文の内容を紹介したのは,PIMについての研究が,職場において,個人によるPIMの運用が仕事にどのように影響を与えるのかという問題関心に立ち,ひいてはPIMシステムの改善に寄与することを目的としていることを押さえておきたいからです。

このように,PIMについての研究は,端的に言って,企業の効率的運用という経営学の視点からなされていったのです。

1-2-3 情報管理の手順

その後,情報の管理方法の検討がしだいに深められて,個人が情報を管理する手順がどのように構築されていくのかという点に焦点が当てられていきます。

先のDeborah Barreau氏の論文を始めとして,2000ゼロ年代に主要な論文が出されました。

これらの論文で示された情報管理の手順を私なりにまとめると,次のようになります。

※冒頭のWiki(Personal Information Management (PIM) resources)を基にした解釈

外部の情報を調査する,あるいは情報を作成する。

意図的に選択した情報を保管(ファイリング)する(取得)。

保管された情報を分類して組織的に配置する(整理)。

必要な情報を検索・ソート・閲覧する(探索)。

その結果にもとづいて不必要なものは削除し再配置する(メンテナンス)。

得られた情報を外部に出力する。

この過程はPIM活動と呼ばれますが,注意したいのは,PIM活動は各項目が排他的ではなく,オーバーラップしていることです。

また,私なりの理解では,繰り返し再帰的に行なわれることです。

1-2-4 国際Workshopの活動

さらに,PIM研究を飛躍的に発展させたのが,ほぼ同時期に始まった国際的Workshopです。

その起源は、CHI 2004カンファレンスでのPIMに関するスペシャル・インタレスト・グループ(SIG)セッションでした。

※ちなみに、CHI(Human Factors in Computing Systems)は、ACM(Association for Computing Machinery)学会の分科会であるSIGCHI(SIG Computer-Human Interaction)が主催する国際会議で、Human Computer Interaction(HCI)分野のトップカンファレンスの一つです。

さらに翌年には,シアトルで全米科学財団(NSF)主催の特別ワークショップが実施され,以後,PIM2006・2008・2009・2012・2013・2016・2022が開催されています。

この会議で国際的な研究者たちが討議を積み重ねた結果,集約されたPIMの定義が次です。

個人情報管理(PIM)とは、人々が日常的に使用する情報を取得、整理、維持、検索するために行う活動の実践と研究のことである。

※定義に研究が入っていることに注意をしておきます。

1-2-5 PIMの実践

そして、会議を重ねる中で、PIMの具体的な実践活動をどのように整理して一般化し,それを広く社会に提言するかということが課題となっていきました。

その結果,2013年のPIM2013を踏まえて,世界中の代表的研究者による1年半に及ぶ集中的な討議が行われ,PIM研究を主導してきたWilliam Jonesら7名の連名で公表されたのが,『Blue Ribbon Panel Consensus Report on Better Practices of Personal Information Management』(2015)という報告書です。

この報告書では,この報告書が作成された背景と動機・内容・結論をつぎのように述べています。

報告の動機:PIMに関する優れた記述的研究(人々は今何をしているのか)や、優れたプロトタイピング研究(将来のツールはどのように役立つのか)は数多くあるが、PIMのより良い実践に向けて、実際的に現在何をすればよいのかについて、規定的な結論を導き出せるような研究は比較的少ない。

報告の内容:本報告書は、PIMの専門家の経験を活用することで、現在の文献を超える努力の成果を述べたものである。

・・本報告書は、PIMの「ベストプラクティス」とまではいかなくても、少なくともPIMの「ベタープラクティス」に関して、デルファイ法を用いて、選ばれたPIM研究者の間でコンセンサスを得るための努力を反映した。

・・実際に使用しているセットアップに関係なく、ユーザーの役に立つかもしれない汎用的な実践を取り上げようとしている。

報告の結論:デルファイ法によって特定された36のPIM実践事例を、それぞれの実践事例に対する賛否両論と提言(賛成/反対)とともに紹介した。

これらの実践と提言は、個人や組織が日々の情報管理のニーズを把握するために、すぐに実用に耐えるものである。

ここに書かれているデルファイ法とは,ファシリエイターと呼ばれる統括役のもとで,問題提起→参加者による応答→集約というフェーズを繰り返すことで,次第に,より高次の議論に高めて,最終的に参加者の合意による結論を導き出していくグループ討論の方法です。

この報告書では,第5ラウンドまでPIMの代表的研究者による議論を行なって,4つのカテゴリー,合計36の実践例が提示されました。

ここでは,36のうち最も価値のある実践とされている8項目を挙げます。その項目を見ていただくと,PIM研究が具体的に何を問題にしているか,イメージがつかめると思います。

スマートフォンで写真を撮る(紙のメモやホワイトボードなど)。

自分のメモ,考え,タスク,ToDoをメールで送る。

プロジェクトやトピックごとに,メモや "thinks "ファイル(.txtやWord docなど)を保管する。

プロジェクトごとに情報を整理(1プロジェクトにつき1フォルダ)する。

標準化されたファイル名やフォルダ名を使用する。

カレンダーのイベントを使って未来を表現し,タスクを思い出させ,完了を助ける。

クラウドにファイルを保存する(例:Dropbox、OneDrive、Googleドライブ)。

ファイル名に文字や単語を追加してコンテキストを追加する(例:ファイル名の最後に "v1 "や "final "など)。

この報告書では,上記以外にも,個人の情報管理の実践例が網羅的にまとめられていて,さらにその提言の詳細と参加した研究者による提案に対する賛否数が書かれています。

それぞれ紹介して議論したいのですが,このnoteの趣旨から外れてしまうので,注目すべき提言をいくつ紹介します。

(1)スマートフォンで写真を撮る(紙のメモやホワイトボードなど)

・推奨13 中立10 反対1

・スマートフォンの写真は、廃棄前の非テキスト情報、ホワイトボードの会議メモ、または紙のメモをキャプチャする非常に便利な方法である。

・場合によっては、画像は短期間の使用で廃棄できる。

・しかし、そのような画像はもっと長い期間価値を保持する可能性があり、その場合、画像を後日確実に検索できるようにする必要がある。

・そのためには、組織的なスキームの中に画像を保存したり、文書や電子メール、ウェブページに画像を埋め込んで、周囲のテキストが検索に対応するようにしたり、OCRによって画像に「自らを語らせる」ようにしたりする必要がある。

(2)専用のノートツール(MS OneNoteやEvernoteなど) を使用する。

・推奨5 中立5 反対2

・OneNote、Evernote、TiddlyWikiのような特殊用途のノート作成ツールは、ノート作成のニーズが異常に高い人におすすめである。例えば、卒論のために研究している学生や、週に何度もミーティングを行う管理職などである。

・メモを取るニーズが限定的な人は、以下を検討するとよいだろう。

・既存のツールや組織構造を再利用し、例えばMS Wordのようなワープロ・アプリケーションを使用する。

・あるいは、自分で送信したEメールでもよい。

・成功するノート作成ツールは、少なくとも2つの基本的な機能をサポートしなければならない :

1)多くのデバイスにまたがるキャプチャ。

2)整理(編集を含む)。多くのユーザーはキャプチャに注目しがちだが、整理やメンテナンスのコストも意識しなければならない。

・長所:テキストや写真を素早く取り込むのに適している。

・短所:維持しなければならない組織が1つ増え、学ばなければならないツールが1つ増える。非標準のノートフォーマットは、プロジェクト間で断片化を引き起こす可能性がある。

(3)タグを使用して、ファイルやフォルダにさまざまな方法でラベルを付ける。

・推奨3 中立5 反対1

・賛否はあるにせよ、PIMパネリストのあいだでは、タグ付けに関してかなりのアンビバレントがあり、タグ付けを推奨するパネリストでさえ、「90%の場合、私はタグを使わない」あるいは「システマティックにできる場合のみ」といった注意書きを添えたのみであった。

・タグを広く使用することを示唆したパネリストはいなかった。

・タグは「時間の浪費」となる可能性があると指摘したのは、「反対を勧める」立場だった。

・しかし、他の10人のパネリストは、「私には効果がない」、「厄介だ」、「手間がかかる」といったコメントで、中立的な立場をとっている。

・回答者の中には、特定のアプリケーション内でタグを使用している人もいたが、一般的にファイル名にタグを追加することに賛成する人はいなかった。

・また、ファイルやフォルダの基本的な意味づけは、オペレーティングシステムやクラウドストレージサービス全体でサポートされているが、タグについては同じではないと指摘する意見もあった。

・長所:アイテムごとに複数のタグを配置できるため、検索や利用をサポートするリッチな表現が可能になる。

・短所:タグを一貫して使うには努力が必要で、「時間の無駄」になりかねない。あるシステムやサービスに投資した作業が、他のシステムに情報を移した場合、「翻訳」されない可能性がある。

内容についてここでは論評しませんが,これを見るとフォルダ分けやタグ付けの是非を始めとして,ブログなどで頻繁に取り上げられ議論されている話題がまとめられていることがわかると思います。

1-3 PIM研究をめぐるいくつかの論点

PIM研究の現在の到達点と言ってよいのが,先のWilliam.Jones他4人による「Personal Information Management」という論文です。

ここでは,この論文の「PIMに関する分析」という章から,個人的に興味深い論点を拾い上げてみましょう。

(1) 情報の持つ個人的性格について

同論文では,結論の部分においてPIMの個人的性格についてつぎのように述べています。

・研究者がPIMを研究し、改善しようと努力するとき、PIMの「個人的な」部分を見失わないことが重要である。

・人が情報を管理するのは、それ自体のためでもなければ、管理する喜びのためでもない。PIM は目的のための手段である。

・人は、デジタル・カレンダーの予定から小切手帳の紙の小切手に至るまで、さまざまな形で情報を管理し、人生の資源(お金、エネルギー、注意力、そして特に時間)を管理する。

・人生の重要な目標や貴重な役割を果たすための手段として、人は情報を管理する。

この問題視角から,個人情報という場合の個人=主体としての私についての考察をおこない,「情報は人に関する関連のいづれにおいても個人的なものとなる」として次の6項目に整理して,それぞれに関する検討課題をあげています。

私が管理/所有している情報(アカウント内の電子メール,オフィス内の紙文書など)

私自身についての情報(クレジット履歴・医療記録など)

私に向かった情報(Eメール・電話など)

私が送信/投稿/共有する情報(送信された電子メール,公開されたレポートなど)

私が経験したことについての情報(ウェブ履歴・写真・手書きメモなど)

私に関連する/役に立つ情報(予想されるどこかの仕事・生涯の伴侶など)

一見して,重なっているなという項目がありますが,著者も「互いに排他的ではない」・「多くの場合同じ情報が複数の意味で個人的なものになりうる」と述べています。

(それでももう少し構造的に整理できそうな気もする🤔)。

このように,PIMの情報の持つ Personal な性格が分類され分析されています。

(2) PIM活動について

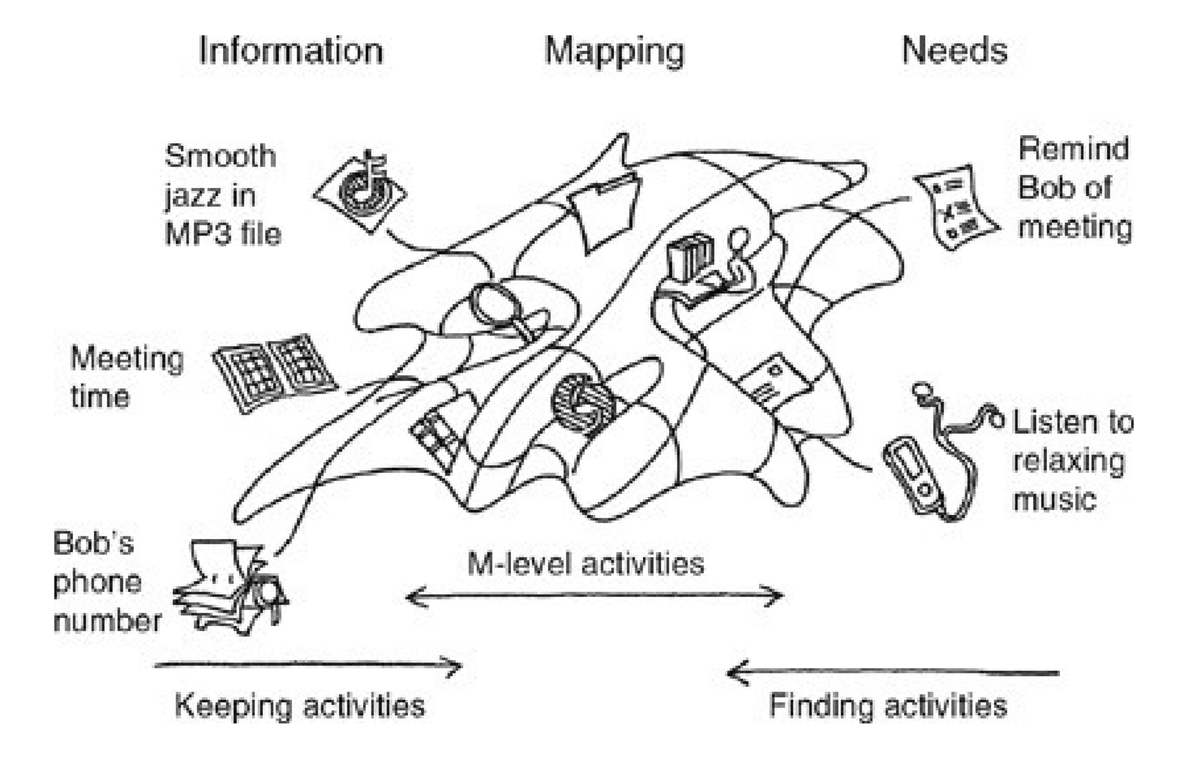

さきに触れたPIM活動について,本論文では,「PIM活動とは,ニーズと情報の間のマッピングを確立し、利用し、保存する努力と考えられる」としています。

※このニーズと情報との関係は,2007年のW. Jones and J. Teevan編 『Personal Information Management』(University of Washington Press)ではじめて打ち出され,知られるようになった考え方です。

ここでマッピングという概念がわかりにくいですが,次のように説明しています。

・ニーズと情報の間をつなぐのはマッピングである。

・マッピングのごく一部だけが、観察可能な外部表現を持っている。

・マッピングの大部分は潜在的なものであり、外部でも内部でも、どのような形でも実現されていない。例えば、ソート機能や検索機能は、ニーズから目的の情報へと導く可能性を持っている。

・しかし、マッピングの一部は観察し、操作することができる。

・ファイリングシステムのフォルダ(紙であれデジタル情報であれ)、デスクトップ(物理的であれ仮想的であれ)のレイアウト、情報アイテムの名前、キーワード、その他のプロパティの選択はすべて、ニーズと情報の結びつきを助ける観察可能な織物の一部を形成する。

つまり、ソート機能や検索機能が潜在的なマッピング(=一時的に実行されるマッピング)で,フォルダや情報のプロパティなどは顕在的マッピング(観察し操作出来る)で,前者が大部分である。

まとめると,ニーズにもとづいて情報を一時的・あるいは恒常的に整備するのがマッピングで,これが PIMの活動である,ということになります。

また、注目したいのは,マッピングという空間に情報を配置する作業をおこなうことによって,情報間の関係性や体系が構成されてくることです。

Jones氏は情報空間配置(PSI)と呼んでいます。

この情報の関係を配置した空間が,新たな知識を形成するとわたしは考えます。

このような情報の空間配置=マッピングを表しているのが次の図です。

この論点でとくに指摘しておきたいのは,個人的ニーズという,PIMにとっては外部の要素がPIMを探求する論理のなかに組み入れられていることです。

私見では,このニーズは個人が持つ既存の知識をバックにして発生するのだろう。

ということは,PIM活動の論理にPKMの論理が滲入してきている。

さらに言えば,PIMの研究を進めていけば行くほど,その外部との関係を検討せざるをえなくなって行くだろう。ということです。

(この図では,「音楽を聴いてリラックスしたい」とかもっと単純な欲求がニーズとして描かれていますが😀)

また,次のような論理もPKM的です。

・想起と認識は、人とその PSI との間の対話の両側面であると考えることができる。

・人は検索語をタイプし(想起)、次に結果のリストをスキャンする(認識)。

・・どのような検索行為にも想起と認識の組み合わせが含まれるが、その相対的な重要性は方法によって異なる。

・通常、検索では想起の方が重要である。つまり、検索クエリで使用するキーワードを最初に想起する

想起という側面はPIMの外部に存在する,知識に属する議論に関わります。

※「人とそのPSI(個人情報空間)との間の対話」という表現は,ニクラス・ルーマンを想起させますがそれについては後述します。

(3) 情報の断片化と統合

この論点は多くの論文でふれられており,個人的には,アプリ中心主義からデータ中心主義へという,このnoteの主張の根幹に関わるものです。

同論文の「はじめに」ではつぎのように述べられています。

・情報の断片化は、簡単な意思決定をするにも、多くの情報源を参照しなければならないことに現れている。例えば、夕食の招待を受けるかどうかの判断は、デジタルカレンダー、紙のカレンダー(例えば、家庭で共有されているカレンダー)、ウェブページ、電子メールのやり取りにある情報に左右されるかもしれない。

・PIM活動は一般に、情報が散在していると時間がかかり、エラーになりやすい。

・PIMのツールや技法の中には、情報の統合を促進するものがあり、PIM活動を単純化し、個人情報のライフサイクル全体にわたってメリットをもたらすことがある。

・ツールはまた、デバイスや人を超えた情報の共有と交換を簡素化し、ユーザーが自分の情報空間の統一されたビューを見るのを助けることができる。

PIM活動にとって情報の断片化(分散化といてもよい)にどう対応するかは,PIM研究の最大の問題点であり,「情報が断片的であればあるほど,「正しさ」を保つことは難しい」とも指摘しています。

その上で,断片化を克服するツールや技法は,情報の統合や簡素化をもたらす事ができるというわけです。

※ほかにも,検索と脳科学との関連の指摘などおもしろい論点がいろいろありますが,ここまでとします。

1-4 PIMの再定義

さて,以上述べてきた20世紀末からのPIM研究を,現在の所,最終的に集約しているのが,英語版Wikipedia の「Personal information management」の項目です。そこでは、PIMの定義を,

個人情報管理 (PIM)とは、文書(紙ベースおよびデジタル)などの情報アイテムを取得または作成、保存、整理、維持、検索、および使用するために人々が行う活動の研究と実践です。

としています。これは,先程の国際会議のPIMによる定義とほぼ同じです。

それは,毎回の国際会議で,Wikipediaの論述の改定の検討が行われ,そこに参加してきた研究者の総意に基づいてWikipediaの記事が書かれているからです。

※ただ,個人的な意見という趣が強いノートだという意見が付けられていますが😀

1-5 Personal Information Manager について

では、もう一方のPIM,Manager の方は、いつ登場したのでしょうか?

そして,なぜ,管理者を意味する Manager がソフトウェアという概念になるのか?

(辞書を引いてもソフトウェアという意味は出てこない)。

そこで冒頭のWikipedia の項目を見ましたが,この概念の由来は書かれておらず,しかも「この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。」というコメントが付けられています😅

*出典をあげ検証可能である事は研究論文では基本ですが,Wikipediaでも、英語版Wikipediaの書誌情報に比して,この記事のように信頼性が低いものは困ったものです。

Personal Information Manager の語源

そこで色々調べた所、ロータス・デベロップメントの創設者、ミッチェル・ケイパーが発案し,1988年にリリースされたロータス(Lotus)の Agenda という個人向けデータベースの宣伝記事(1990.7)で, Personal Information Manager という言葉が表題に用いられ,そのコピーから,ソフトウェアとしてのPIMが広く知られるようになったという結論に達しました。

※『Communications of the ACM』1990.7:Association for Computing Machinery(ACM)が刊行するコンピューターサイエンスやIT分野の代表誌に掲載

後記:このnoteを書いたあとの調査の結果、次の記事によってPIMという言葉は,「Agendaのマーケティング・マネージャーであったコネル・ライアンが、製品の最初のリリース時に考案した」ということが実証されました。

そして興味深いのが、

今日のPIMはウェブの影響を強く受けており、接続機能もあるが、古い考え方にとらわれている。 連絡先やカレンダーの管理に集中しています。 Agendaはアイデアの管理に重点を置いている。 たぶんそれは、Agendaが本当はPIMではないということを意味しているのだろう。 しかしまた、"PIM "という言葉は、Agendaのマーケティング・マネージャーであったコネル・ライアンが、製品の最初のリリース時に考案したものだ。

その記事がつぎの画像です。

この記事の冒頭では、つぎのように述べられています。

人々が日々の活動で扱う、自由な形式で、進化していく個人情報は、表形式のデータ構造よりも柔軟なデータ構造とデータ管理システムを必要とする。

個人情報を管理するツール(A tool for managing personal information)は、自由形式のデータを簡単に扱えなければならない;

・データベースの成長に合わせて構造を柔軟に進化させることができる

・規格化されていないデータを表現する

・そしてデータベース・ビューを通してデータ入力をサポートすることである

私たちは、このようなニーズに応える新しいタイプのデータベース(「アイテム/カテゴリ」データベース)を設計し、「Agenda」と名付けて、市販のパソコン・ソフトウェア製品として実現した。

Agendaは,「火曜日にスタッフ会議についてフレッドに電話してください。」というようなアイテムに,見出しなどノートと呼ばれるメタデータを付けてグループ化した,カテゴリ(電話とか用事とか・・)を単位とするデータベースで,上記のように,それを,柔軟なデータベース構造を備えた,個人情報を管理するツールと位置づけました。

(Obsidianにつながるようなデータベースですね)。

興味深いのは,後段でつぎのように解説している点です。

現在主流となっているデータベース管理パラダイムは、個人データの管理にはあまり適していない。

これらは、既知の反復構造を持つ大量のデータの保存と取得を目的としている。

これらのデータベースは、主に企業記録の保存と組織内でのコミュニケーションに使用される。

というように,①既存のデータベースは,リレーショナル・データベースのように前もって構造をきちっと決めているため,多様な形態を取る個人データの管理に向いていない,②そのため既存のデータベースは企業や組織に向いている,として,従来の企業・組織向けから個人をターゲットにシフトしていることです。

そして,その背景に,パーソナル・コンピュータの個人への普及が現実化したことが当然考えられます。

Agendaは当時としては柔軟なデータ構造という革新的な機能を持っていましたが,操作性が複雑であった事や,高い学習曲線のため市場では成功せず,より「平凡な」PIMが販売され,1992年にサポートが終了し短命でした(20万本ほど販売されたが実際に使用したのは2万人ほどであった)。

※「THE AGENDA BEHIND LOTUS AGENDA」(シカゴ・トリビューン誌,1998.7/31),Claude 3.5 Sonnet による。

しかし,その後,多様な情報形態をとる Personal Information を管理する管理ツール(Manager)が登場し,Agenda が打ち出したこのPIMという概念が,個人向け情報ツール(例えば、Microsoft Outlookなど)の様な現在のデジタル・アプリや,タスクツールの総称として広く普及するようになったのです。

これが冒頭の定義につながります。

こうして考えると,1988年発表のAgendaを始めとして,一般には,目に見え,手にとって操作する個人情報管理ツールがPIMという概念として普及したことが理解出来ます。

そして現在(2024)でも,つぎのようなプログが書かれています。

デジタル時代において、個人情報マネージャーは個人データを効率的に管理し、整理するための必須ツールです。

モバイル版でもデスクトップ版でも、その利便性と生産性の向上は比類のないものです。

複数のタスクをこなしながら個人情報を管理するのに苦労している場合は、PIM の使用を検討してください。

PIM は、あなたが必要とするゲームチェンジャーとなるかもしれません。

ただし,1992年にAppleがPersonal Digital Assistant(PDA)という用語を使用し,PIMの時間管理機能と通信機能はしだいにPDAと呼ばれ,それがスマートフォンに集約されて,しだいにPIMという用語は使われなくなってきているという経緯をたどっています。

【後記】このnoteを書いたあとの調査の結果、下に引用した記事によってPIMという言葉は,「Agendaのマーケティング・マネージャーであったコーネル・ライアンが、製品の最初のリリース時に考案した」ものであると書かれているので,上記のことが実証されました。

そして興味深いのが、Agenda は,「アイデアの管理に重点を置いている」ことから「本当はPIMではない」だろう,としていることです。

つまりAgendaは,PIMというよりPKMアプリの先駆的な製品であったと捉えることができると考えられるわけです。

今日のPIMはウェブの影響を強く受けており、接続機能もあるが、古い考え方にとらわれている。 連絡先やカレンダーの管理に集中しています。 Agendaはアイデアの管理に重点を置いている。 たぶんそれは、Agendaが本当はPIMではないということを意味しているのだろう。 しかしまた、"PIM "という言葉は、Agendaのマーケティング・マネージャーであったコーネル・ライアンが、製品の最初のリリース時に考案したものだ。

1-6 2つのPIMの性格

こうして考えると,Agendaを始めとして,一般的には(また技術工学的には),目に見え,手にとって操作する個人情報管理ツールの方がPIMという概念として普及した。

一方,個人情報管理としてのPIMは,上で検討したように,より抽象的な,研究者によって追究されるような方法論の探求であるわけです。

それが一般に広がりにくいのは当然であると思います。

これが冒頭の2つのPIMについての疑問のわたしなりの解答です。

長くなったのでここまでにして,PKMについて,PIM・PKM 両者の関係は[前編-2]とします。