roBaishのビルドガイド

「Amazonのアソシエイトとして、Kzは適格販売により収入を得ています。」

どうもKz(カズ)です。

今回はnote記事を利用して #roBaish のビルドガイドを書きます。

ハンダ付けが必要なキットです。ハンダ付けのハードルはやや高いです。また、キーマップ変更もファームウェアのビルドが必要になります。(ファームのビルドは本家roBaのビルドガイドを参照してください。)

ハンダ付けに必要な部材(機材)は割愛しています。

かなりのボリュームですが、写真を多用して視認できるように努めていますので、宜しくお願いします。

記事の内容で訂正が必要、追加が必要な場合は、コメントではなくDMを下さい。宜しくお願いします。

0.roBaishシリーズに関して

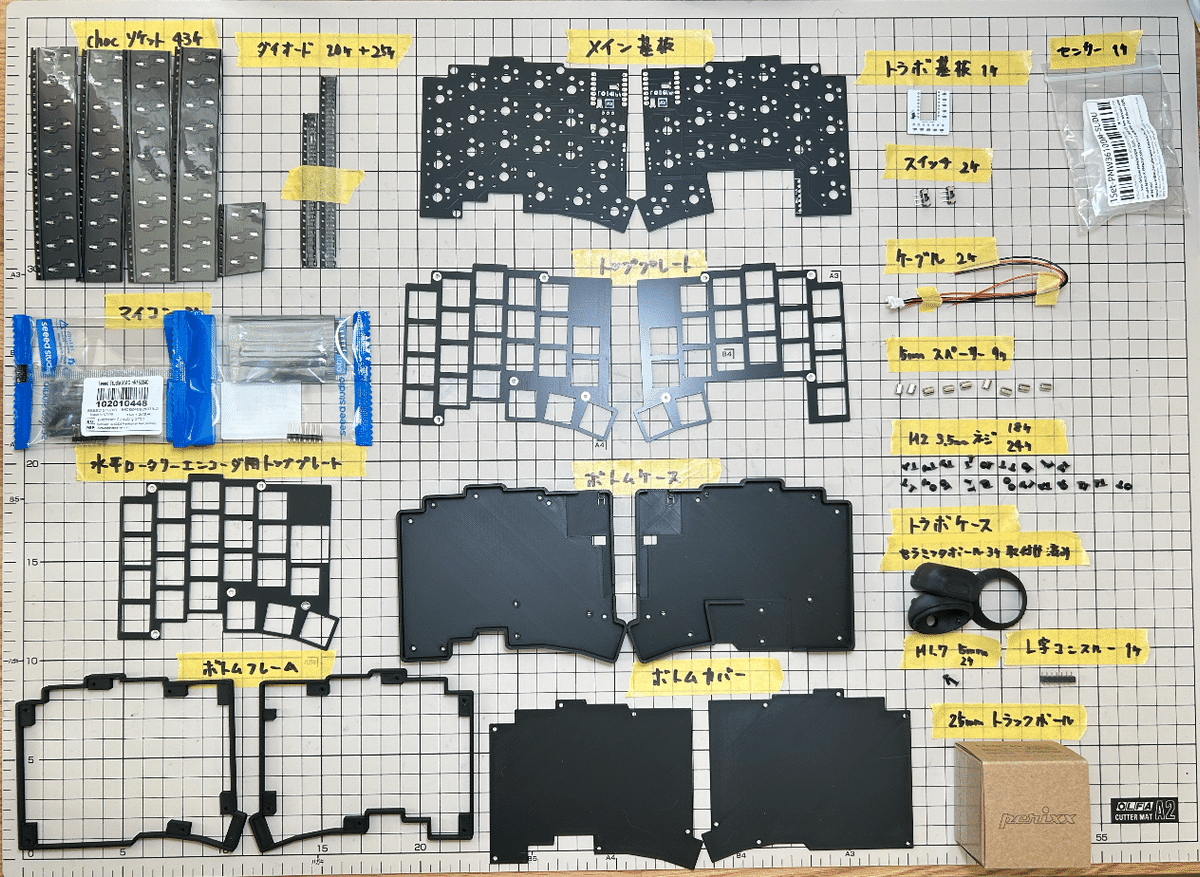

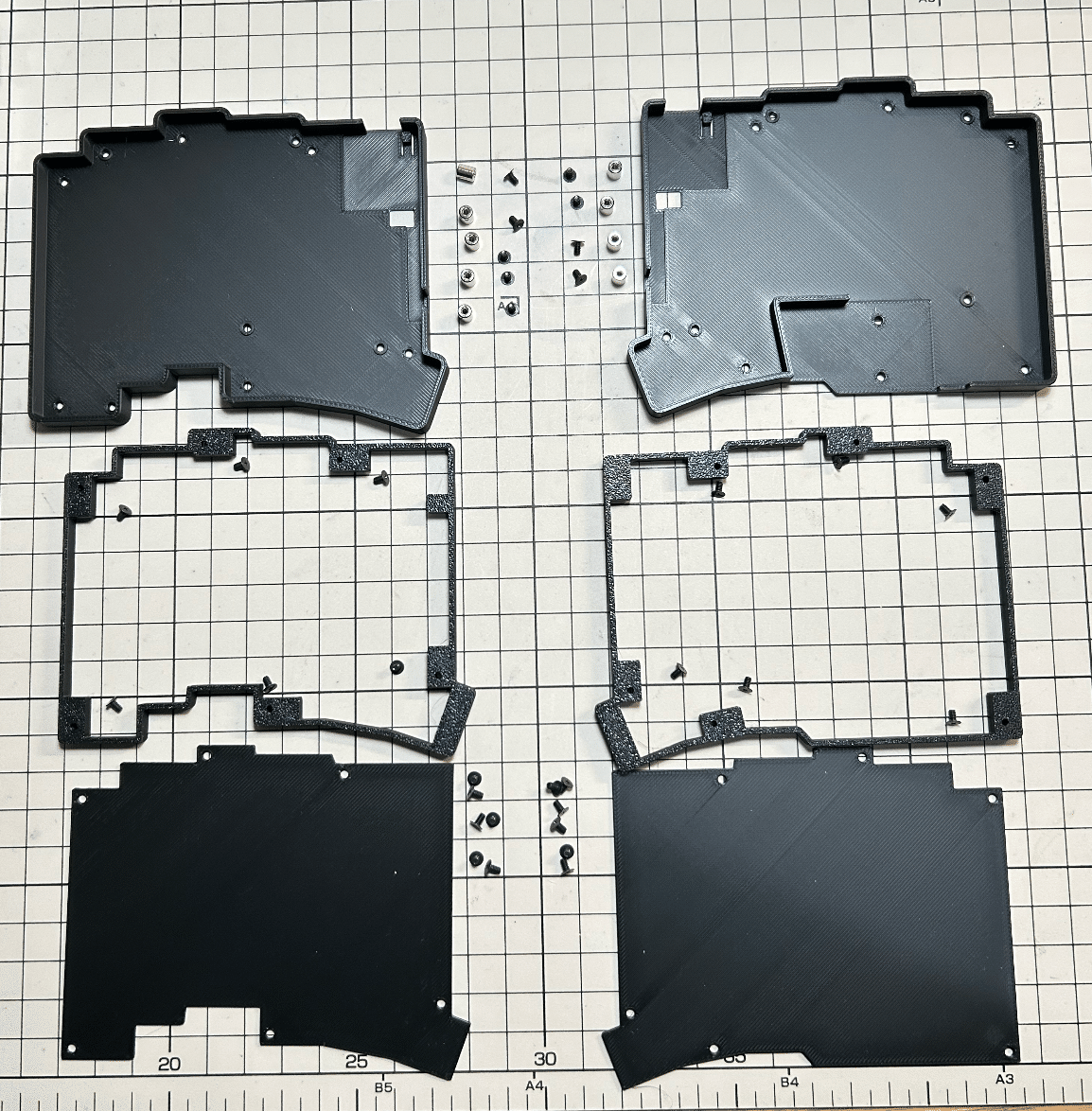

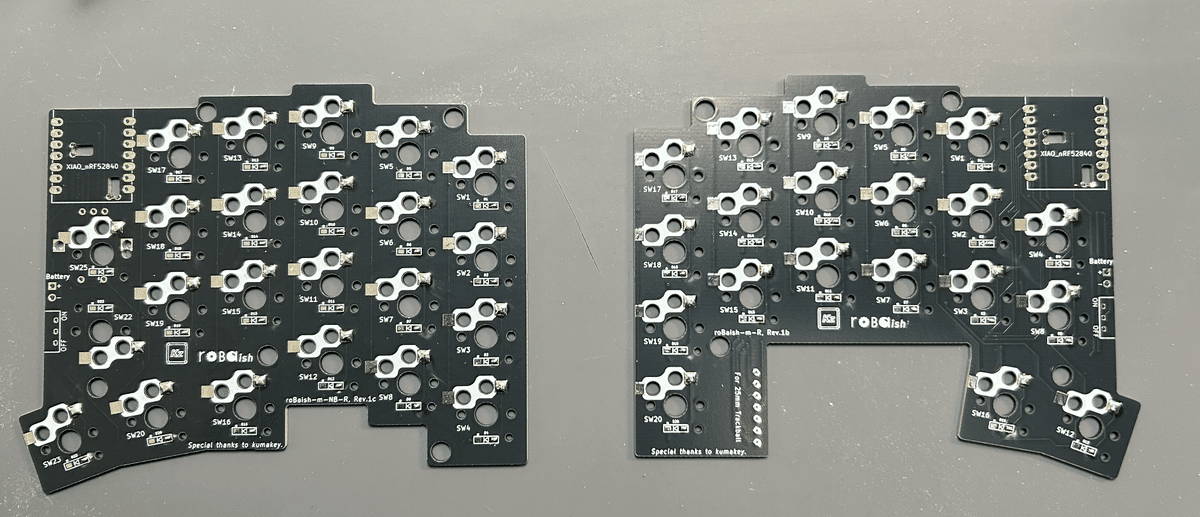

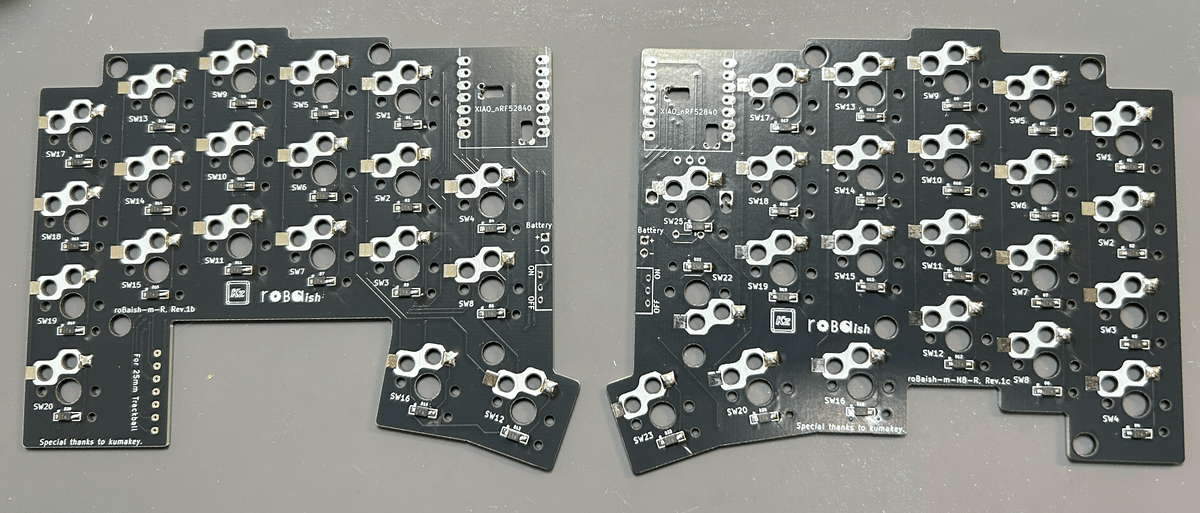

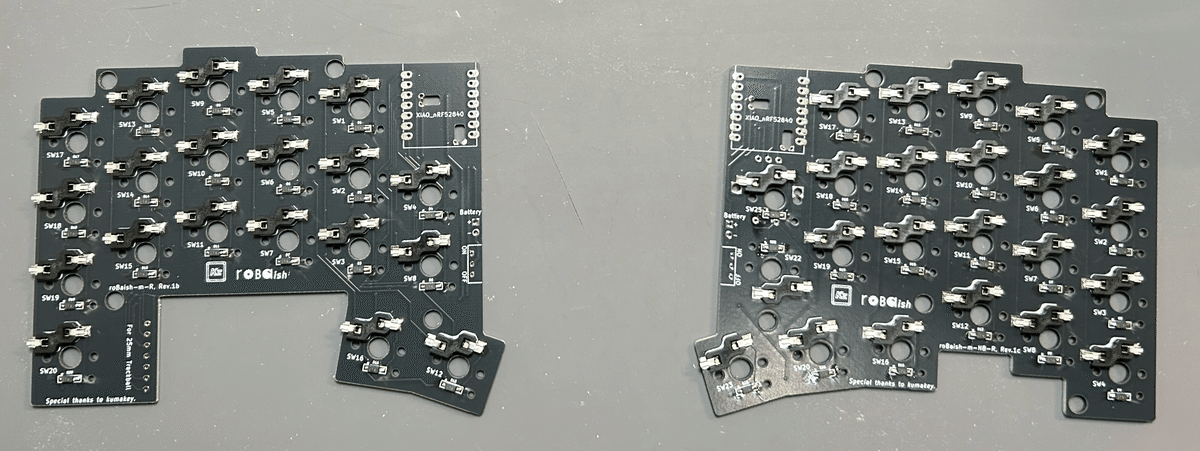

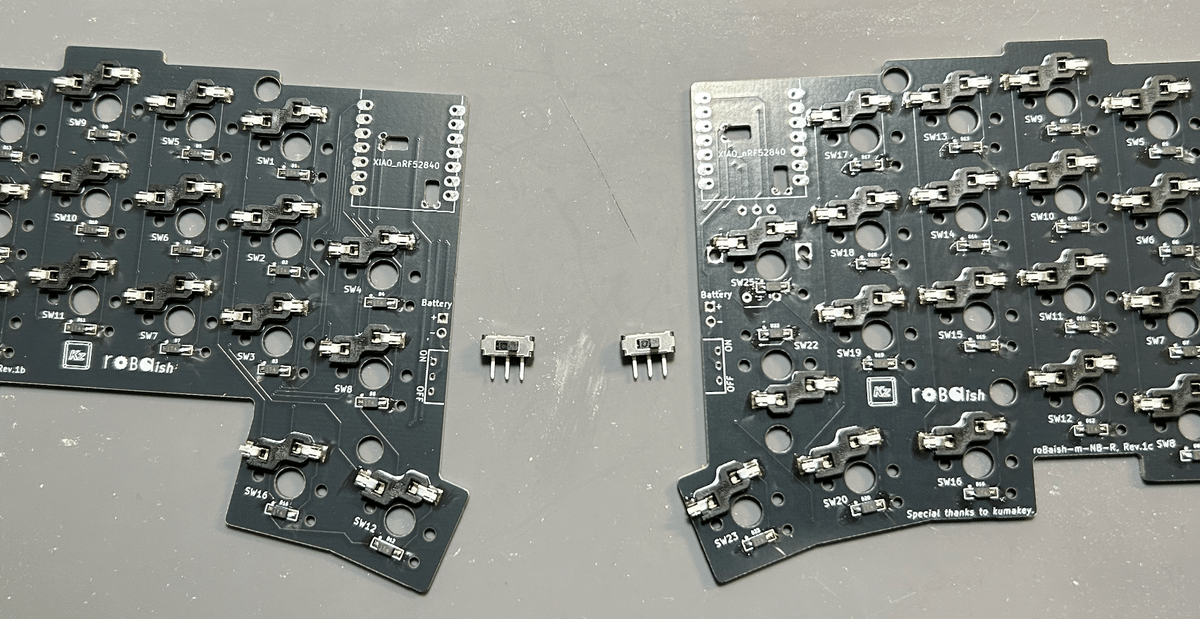

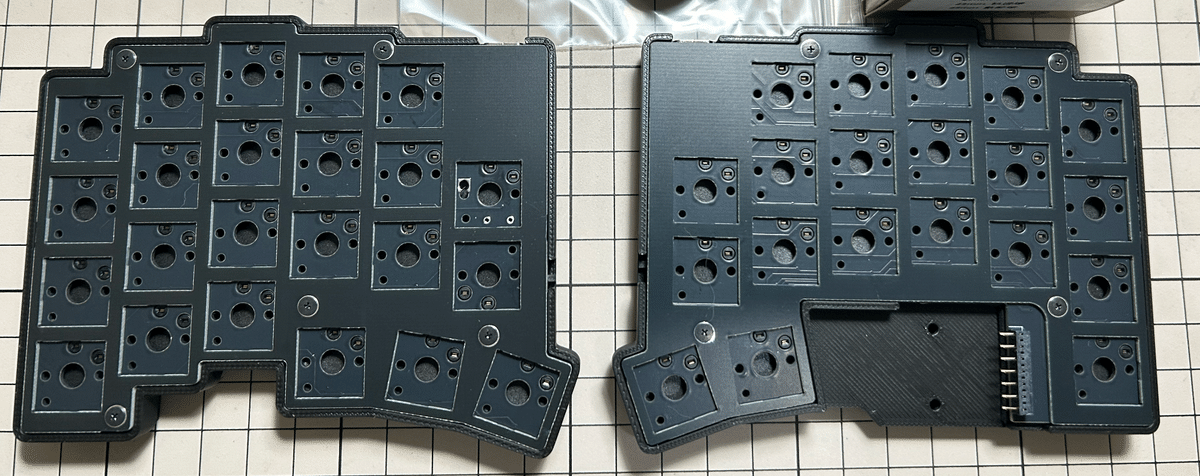

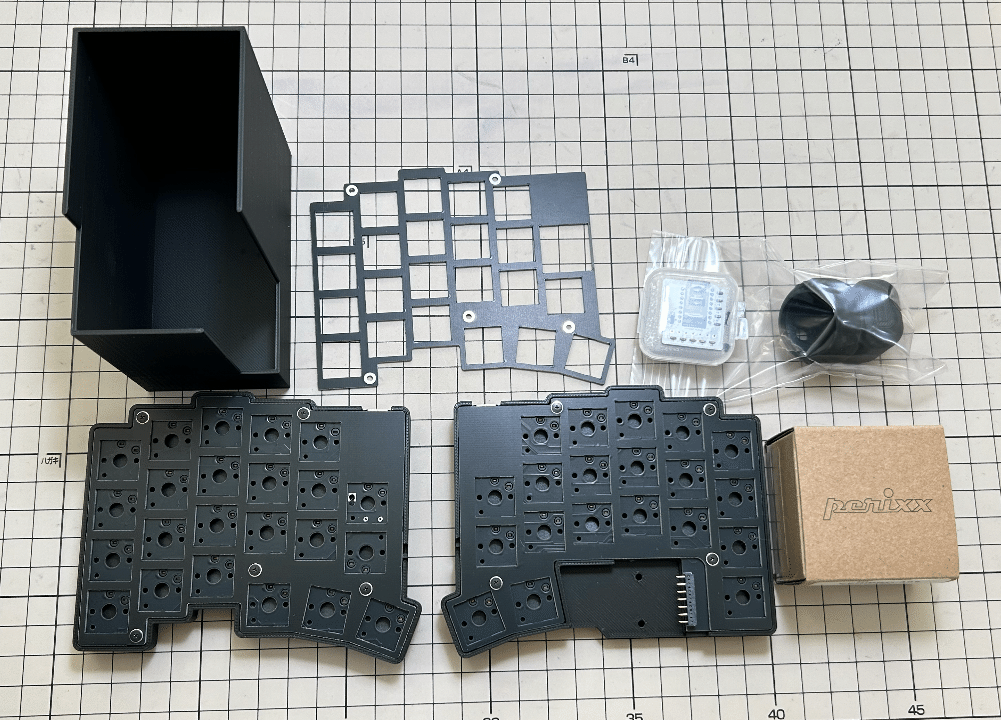

1.キット内容

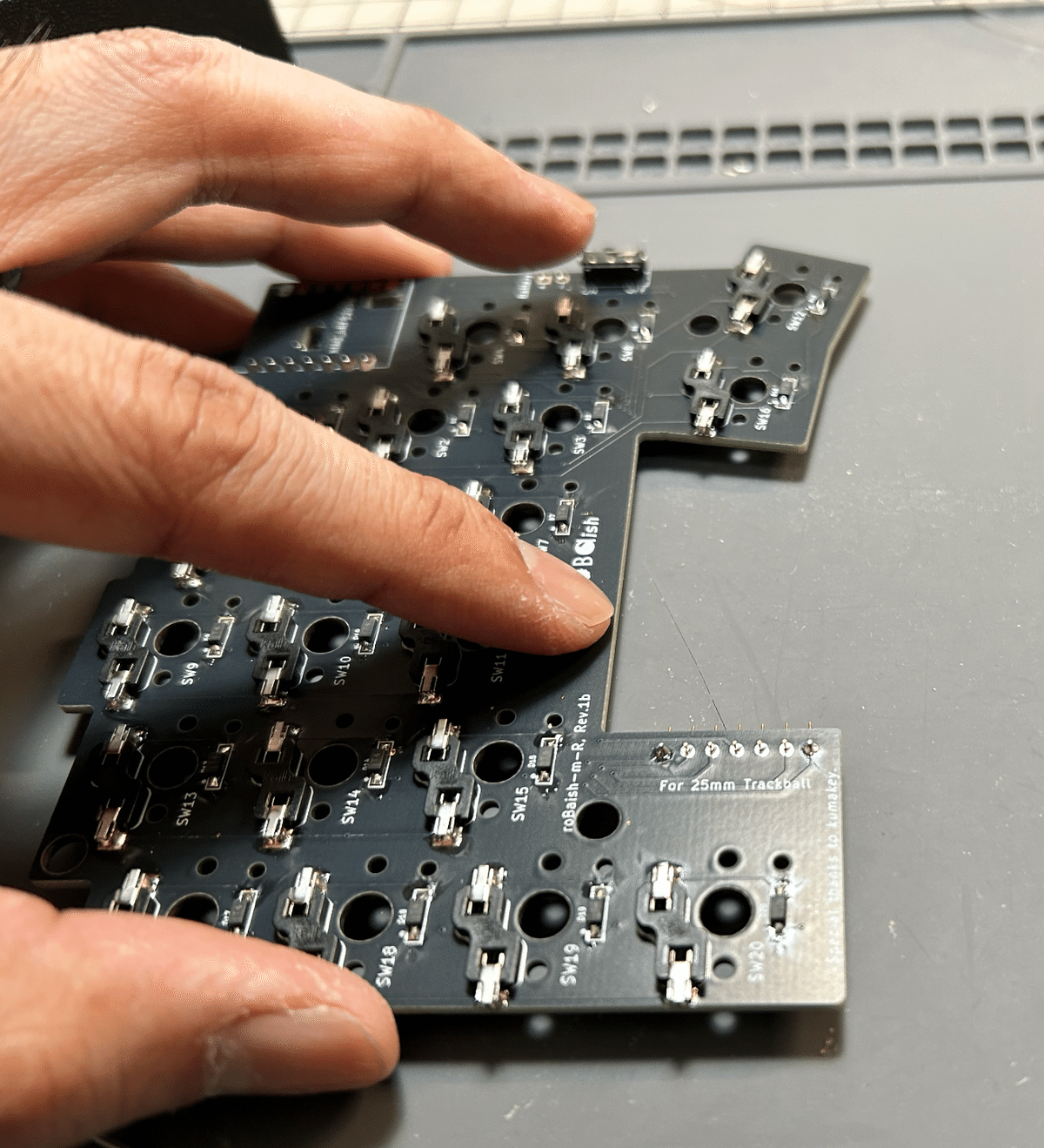

1.内容物は写真を参照して下さい。不足あれば、XのDMで連絡をください。

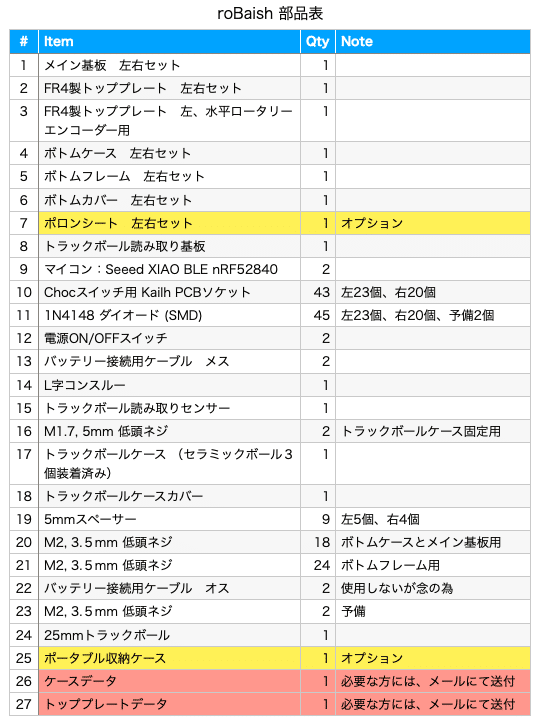

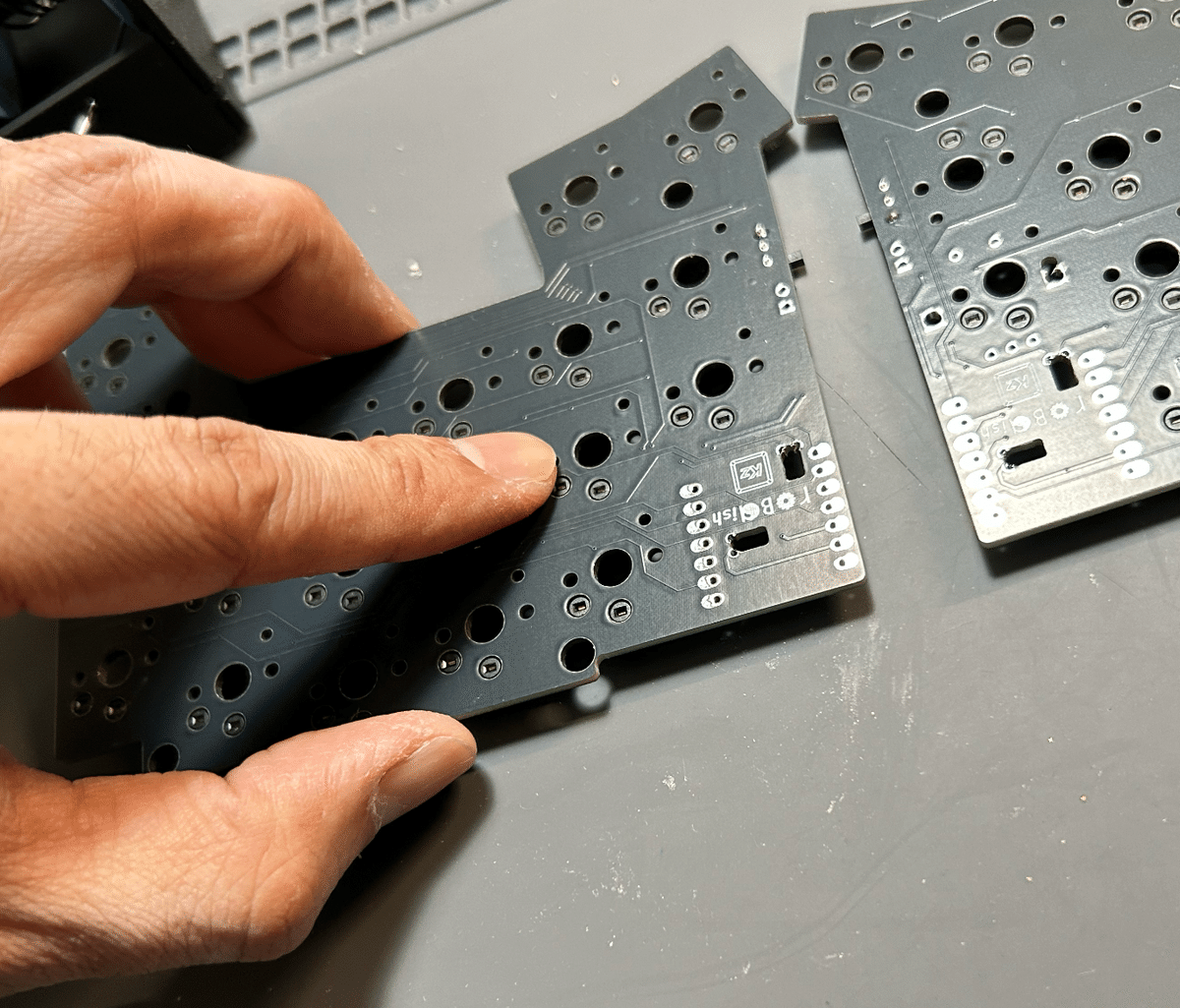

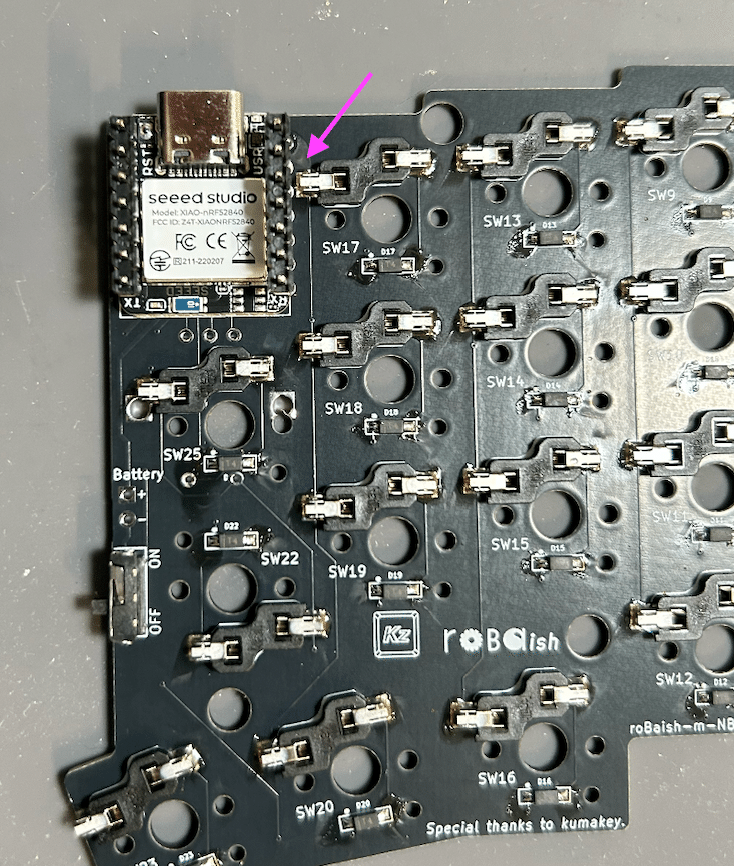

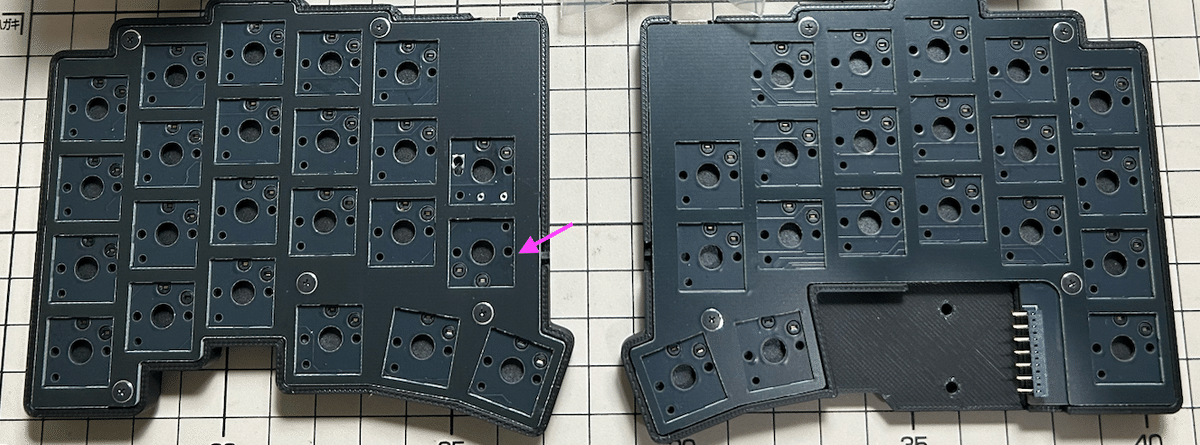

2.メイン基板のマイコン開口部は、4箇所のスルーホールがあります。隣り合う2つが、目視でショートしていないこと、つまり繋がっていないことを確認して下さい。

3.以下は予備として同梱します。

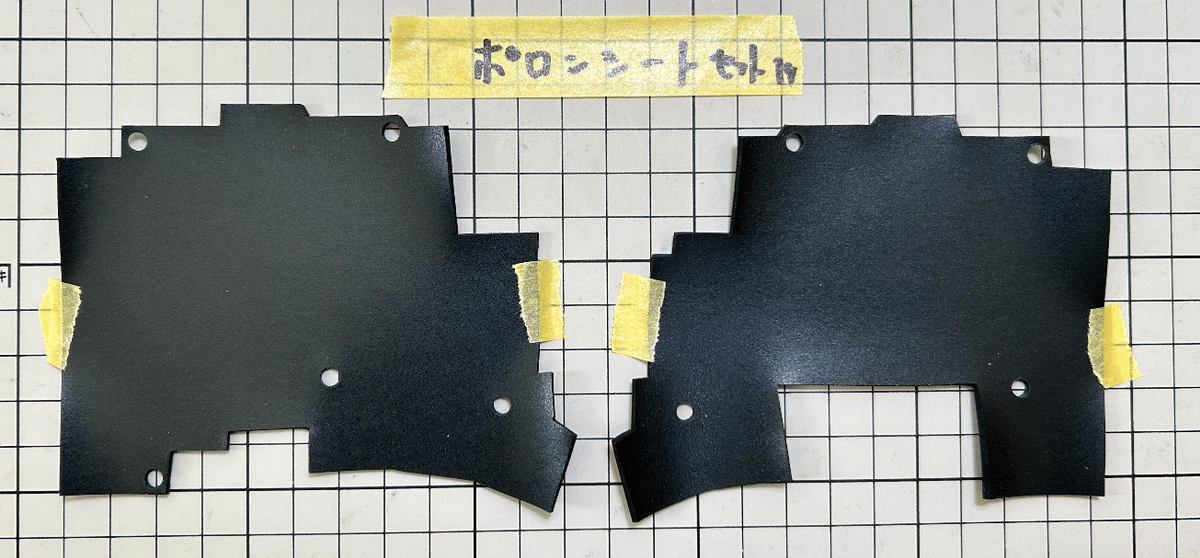

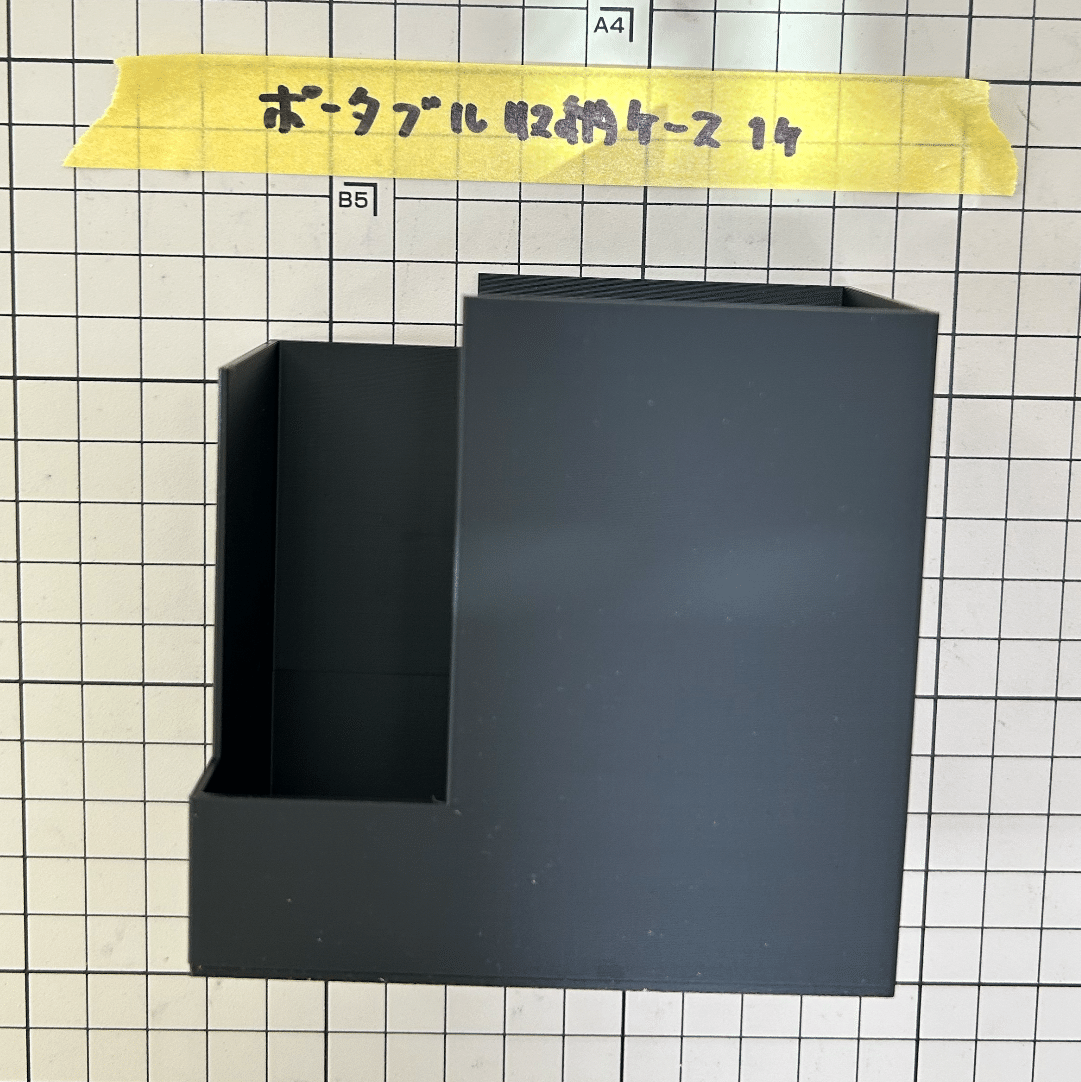

4.オプションのポロンシートセットとポータブル収納ケースはオーダーされた方のみです。

2.別途購入が必要な部材

1.リポバッテリー

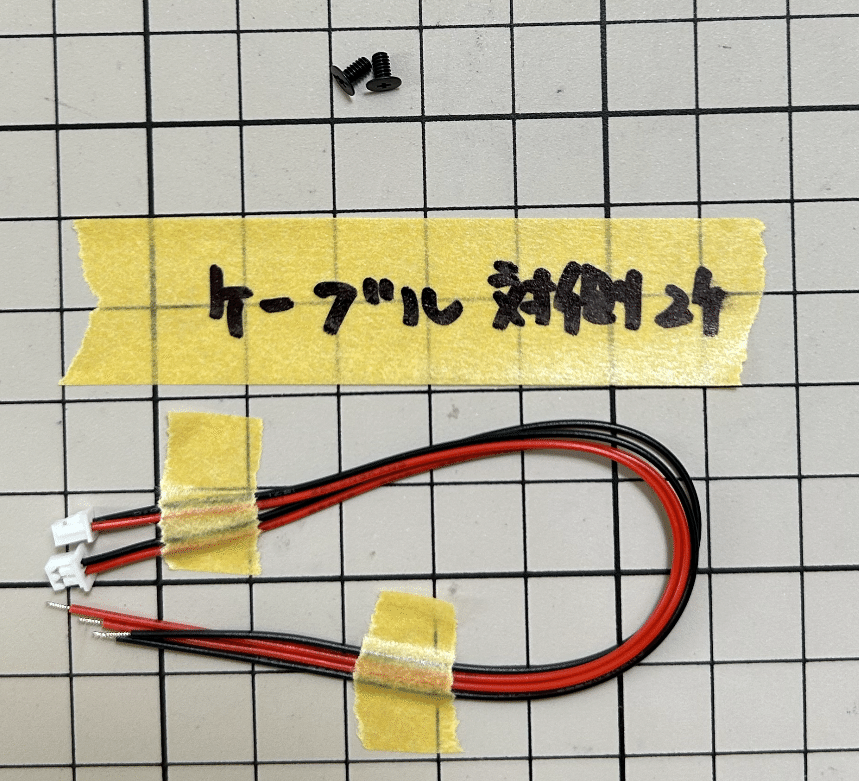

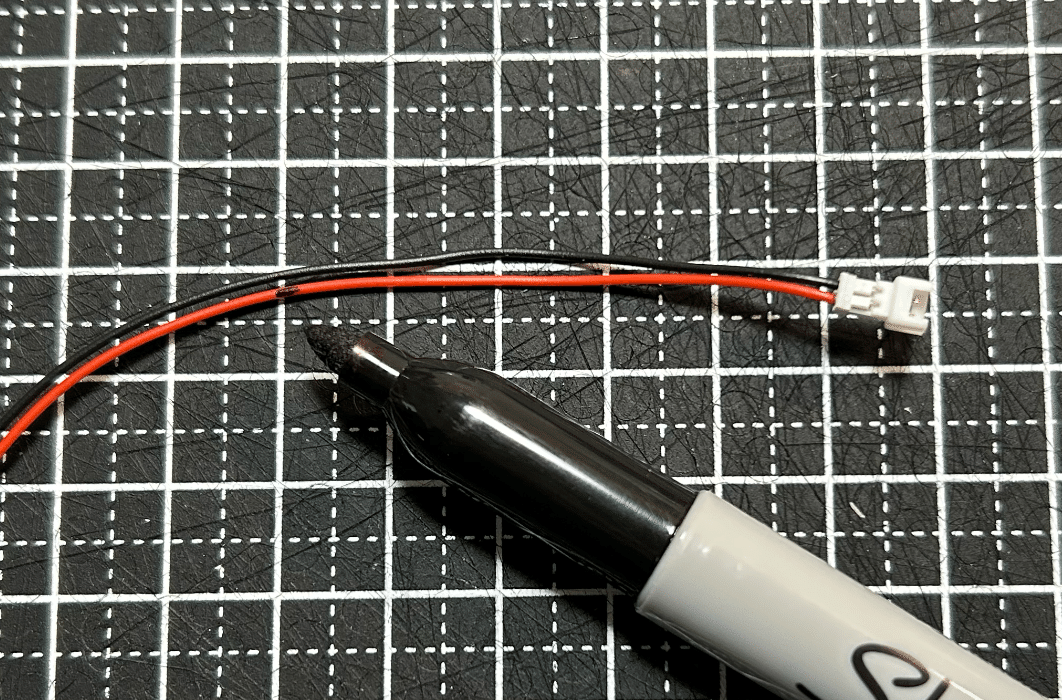

ケーブル先のコネクタが写真のタイプのもので、厚さ4mm以下

[コネクタタイプ]:Jst ピッチ1.25 mm,2ピン

購入例:

Kzは以下のバッテリーを使用しています。

アソシエイトリンクです。

3.別途、あると便利なもの

※リンクはアソシエイトリンクです。

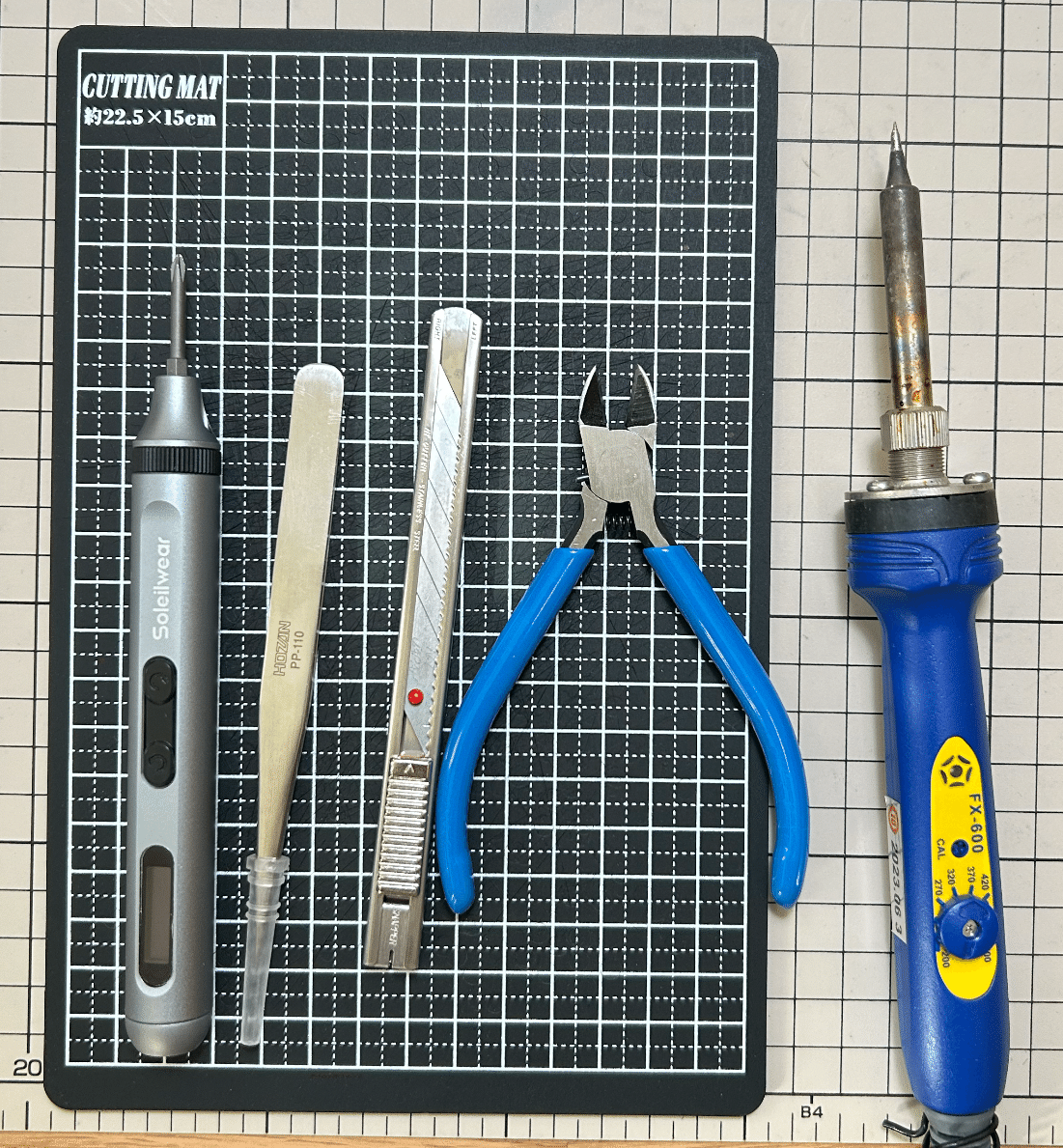

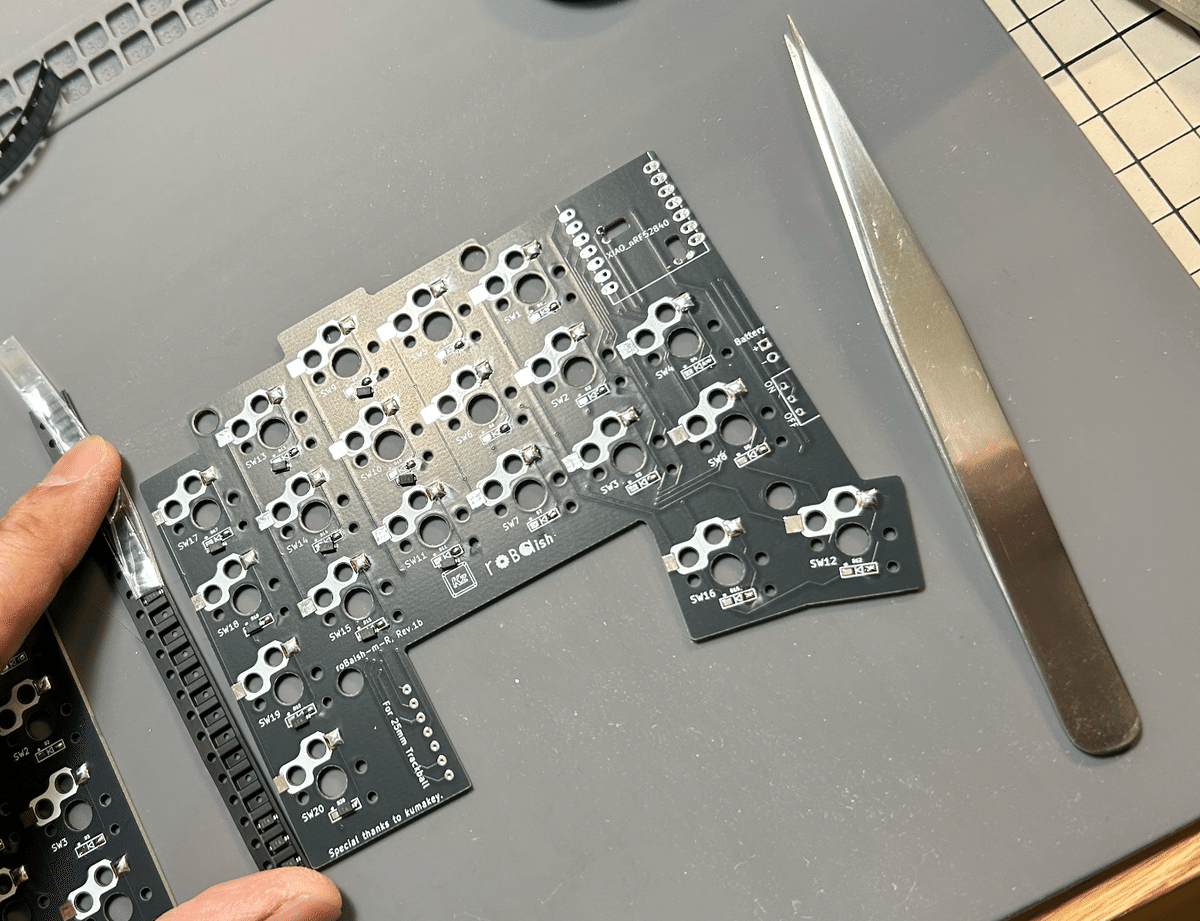

ピンセット:HOZAN PP-110 ※リンクは以下

細い小手先:白光(HAKKO) こて先 I型 FX-600/FX-8801/FX-8803用 T18-I ※リンクは以下

電動精密ドライバー: ※リンクは以下

カッティングマット:ダイソーなどでの購入でOK

カッター:ダイソーなどでの購入でOK

ニッパー:ダイソーなどでの購入でOK

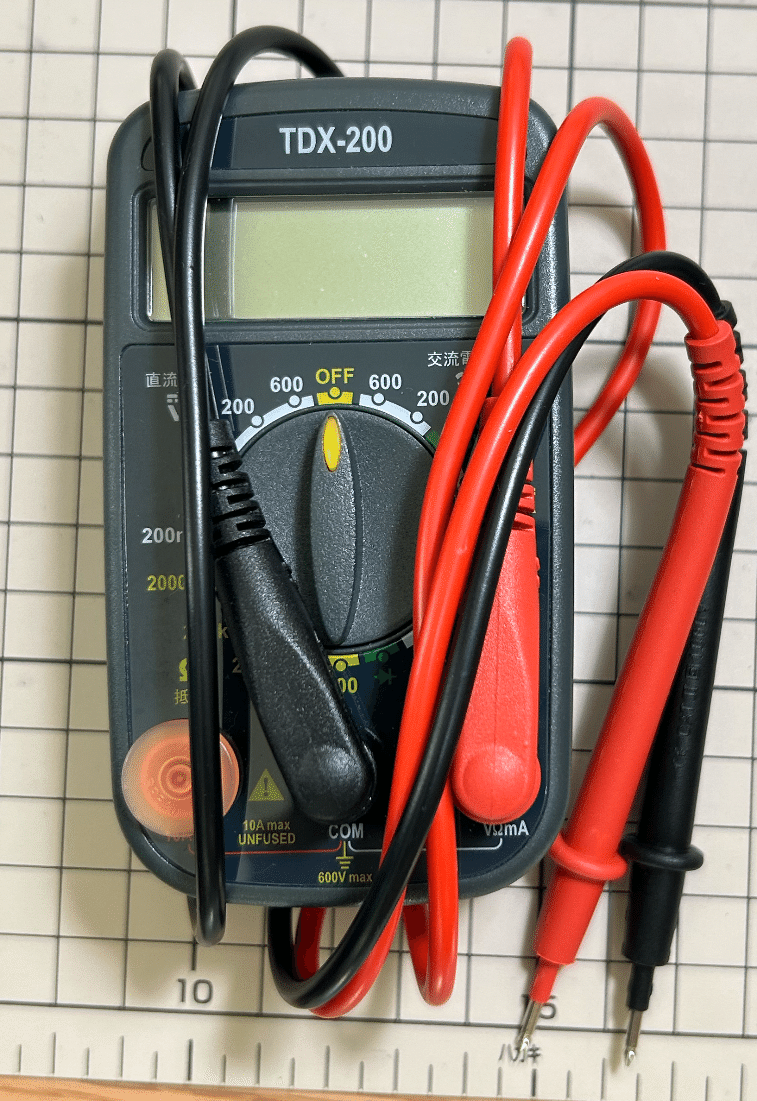

ハンドテスター:安いので十分かなと。自作キーボードをされる方は1台持っておくほうが良いです。

4.下準備編

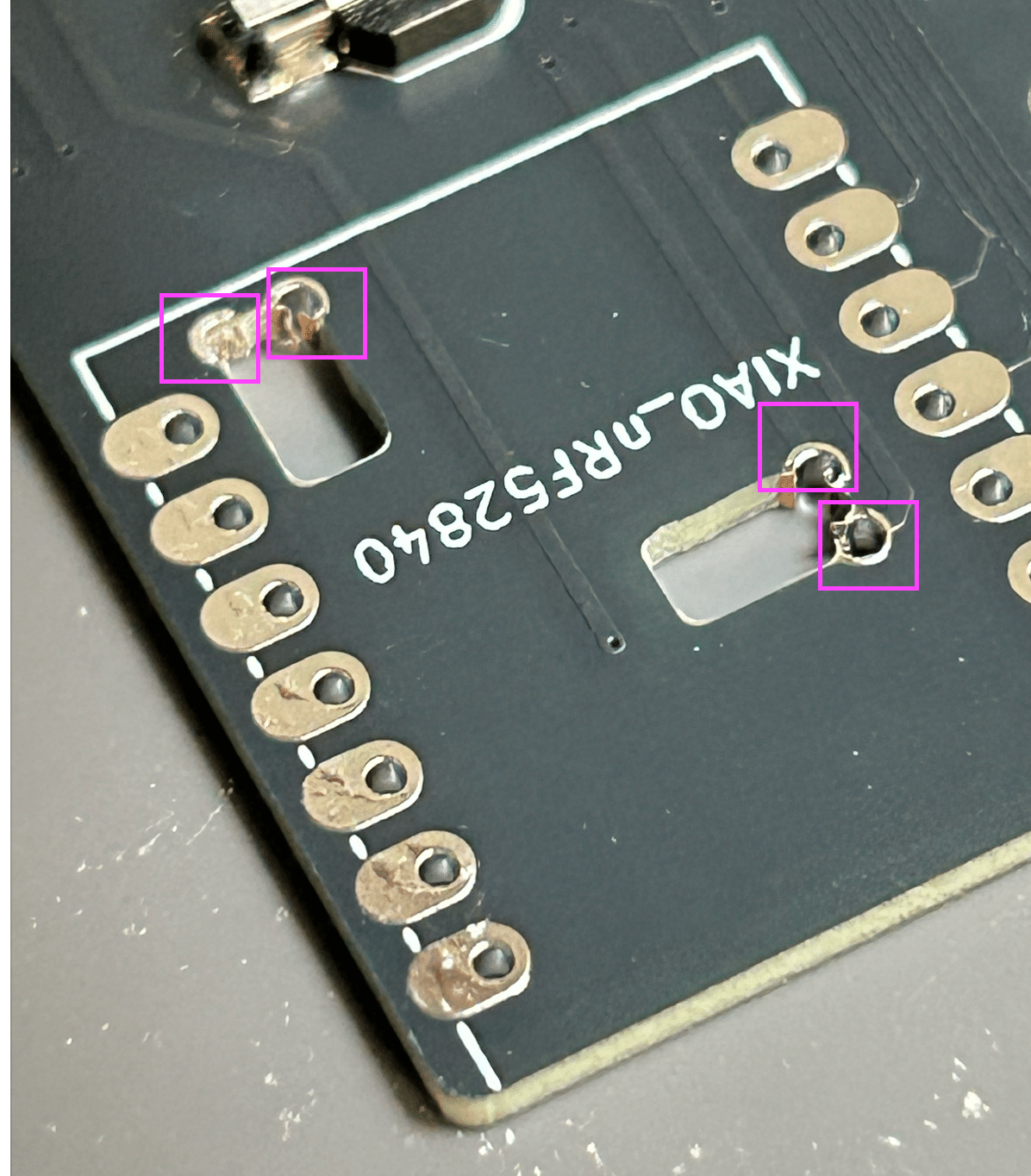

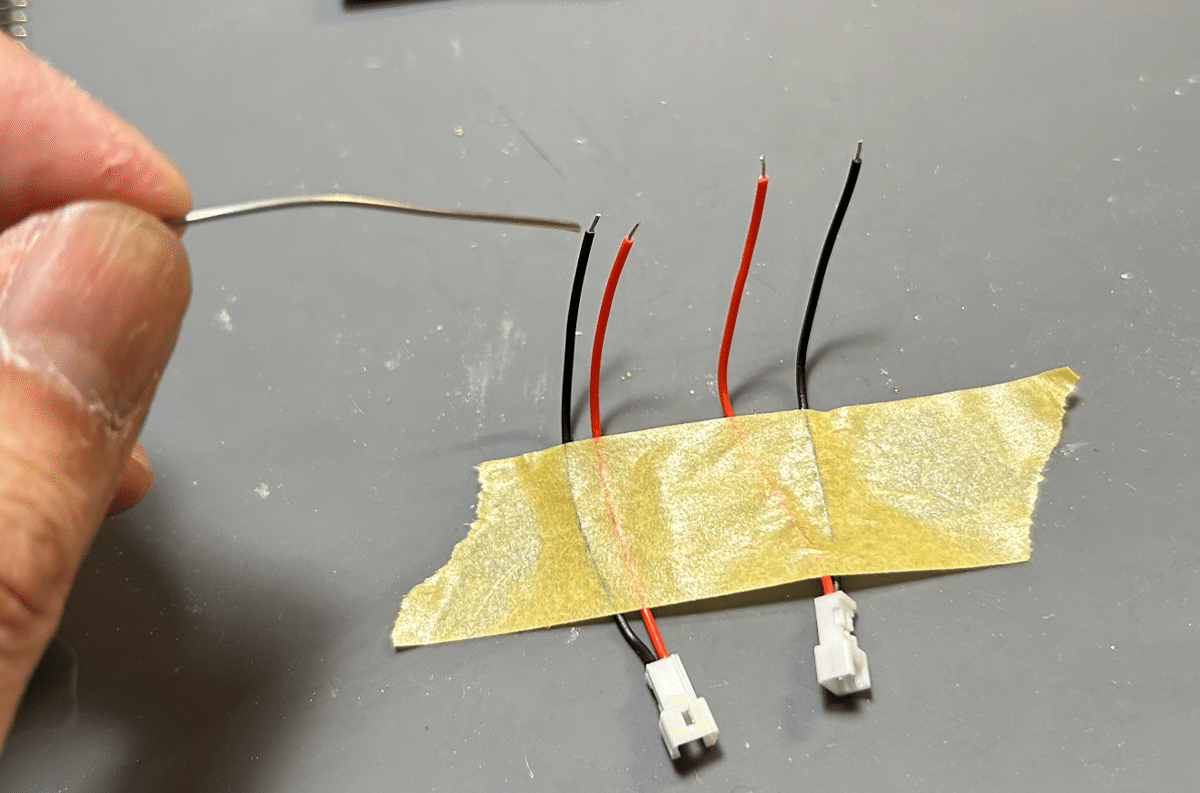

付属のバッテリー接続用ケーブルは以下(アソシエイトリンク)です。このケーブルを長さ5センチにします。ただし、そのままの長さでも使用に問題はないので、以下を一読後、ケーブルの長さ調整が不要と判断された方は、この下準備編はスキップしても構いません。

1.まずはお手持ちのバッテリーに取り付け可能であることを確認してください。

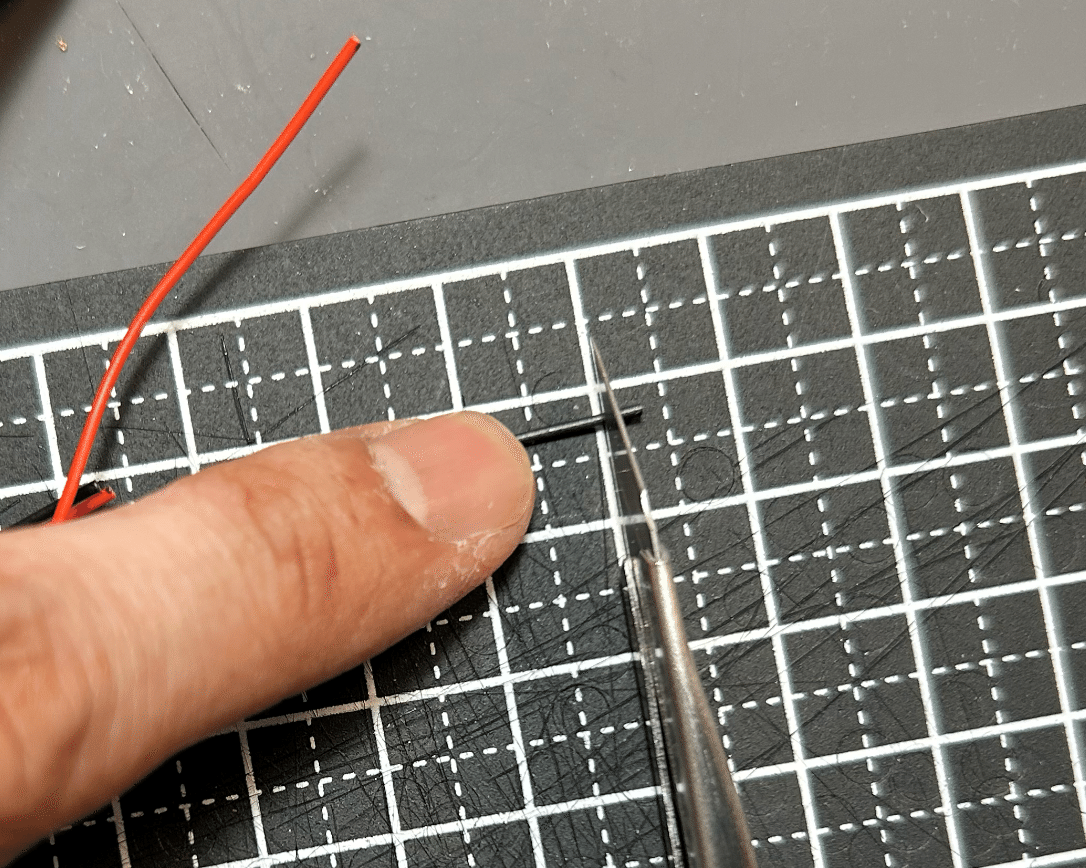

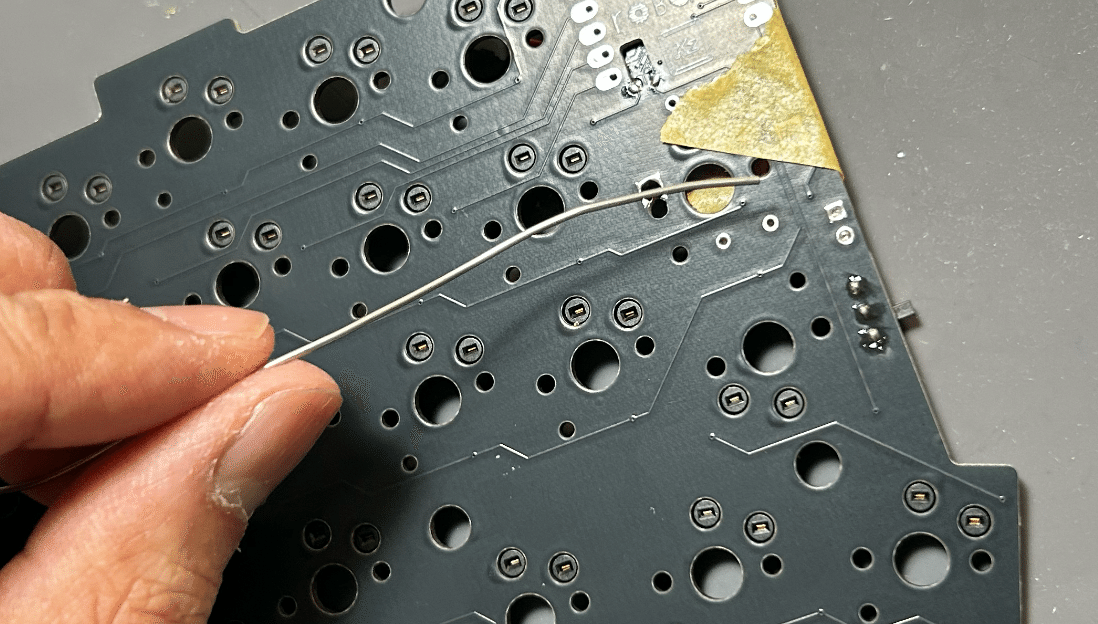

2.次にカッティングマットで5センチを測り、マジックで印を入れて、ニッパーで切ります。

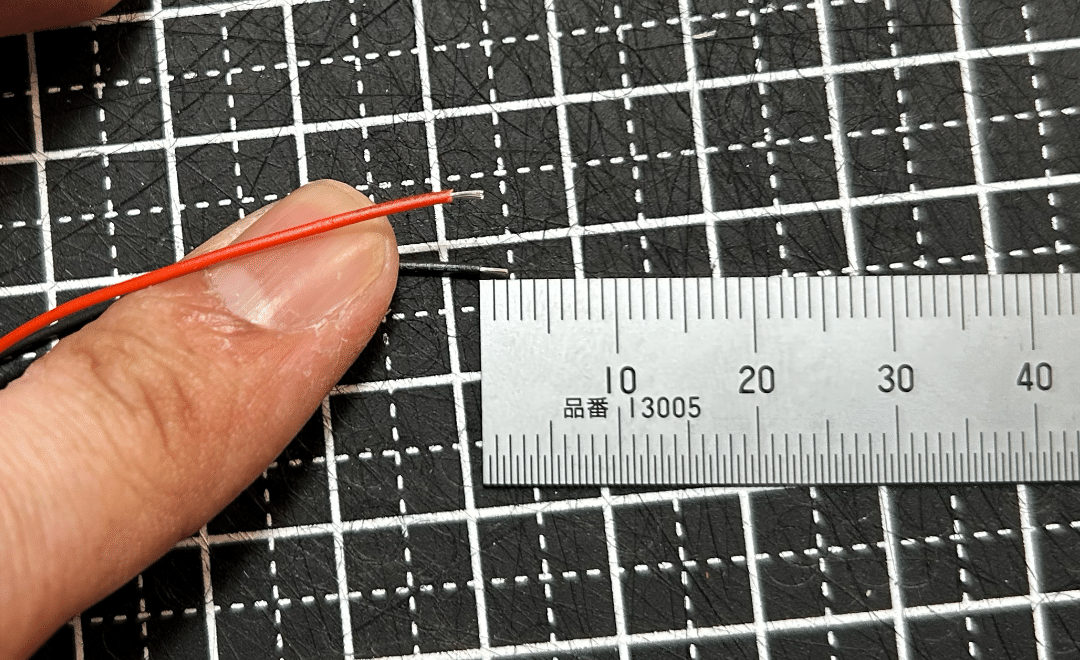

3.先端2mmの被覆を向いて導線を出します。この時、カッティングマットの上で、カッターを使用して転がすように切ると被覆のみ切れます。まずは手順2で5cmに切った余りで練習してみると良いかと。

※正確に2mmじゃなくてもいいです。1.6mm以上はあった方が良いです。1mmだと短いかなと。

4.半田準備として、先を軽く半田コーディングしておくと良いです。

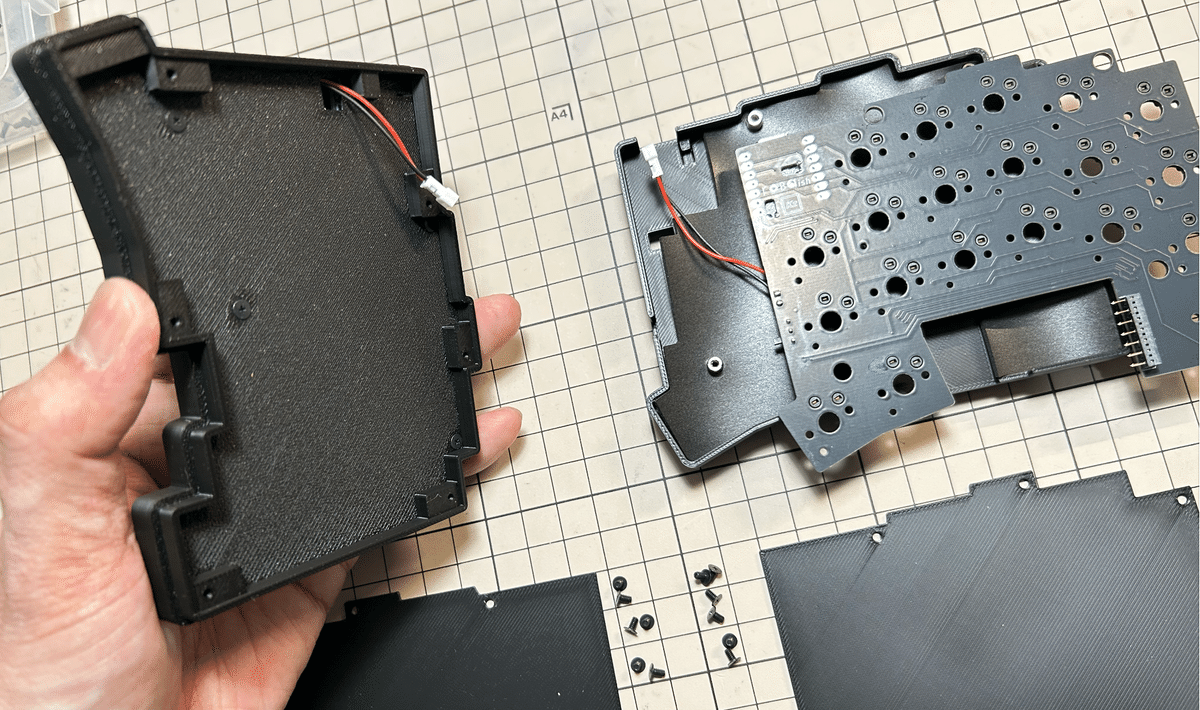

5.ケースビルド編

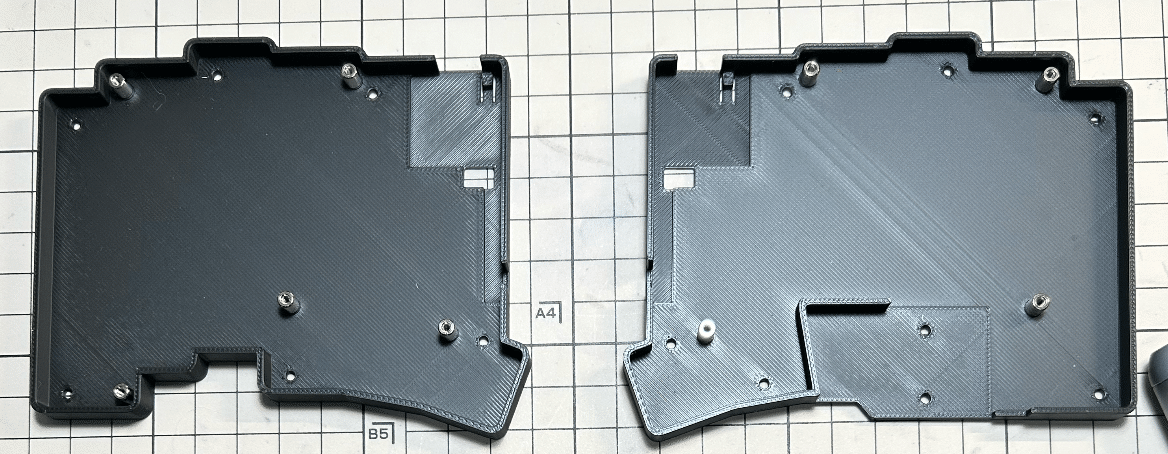

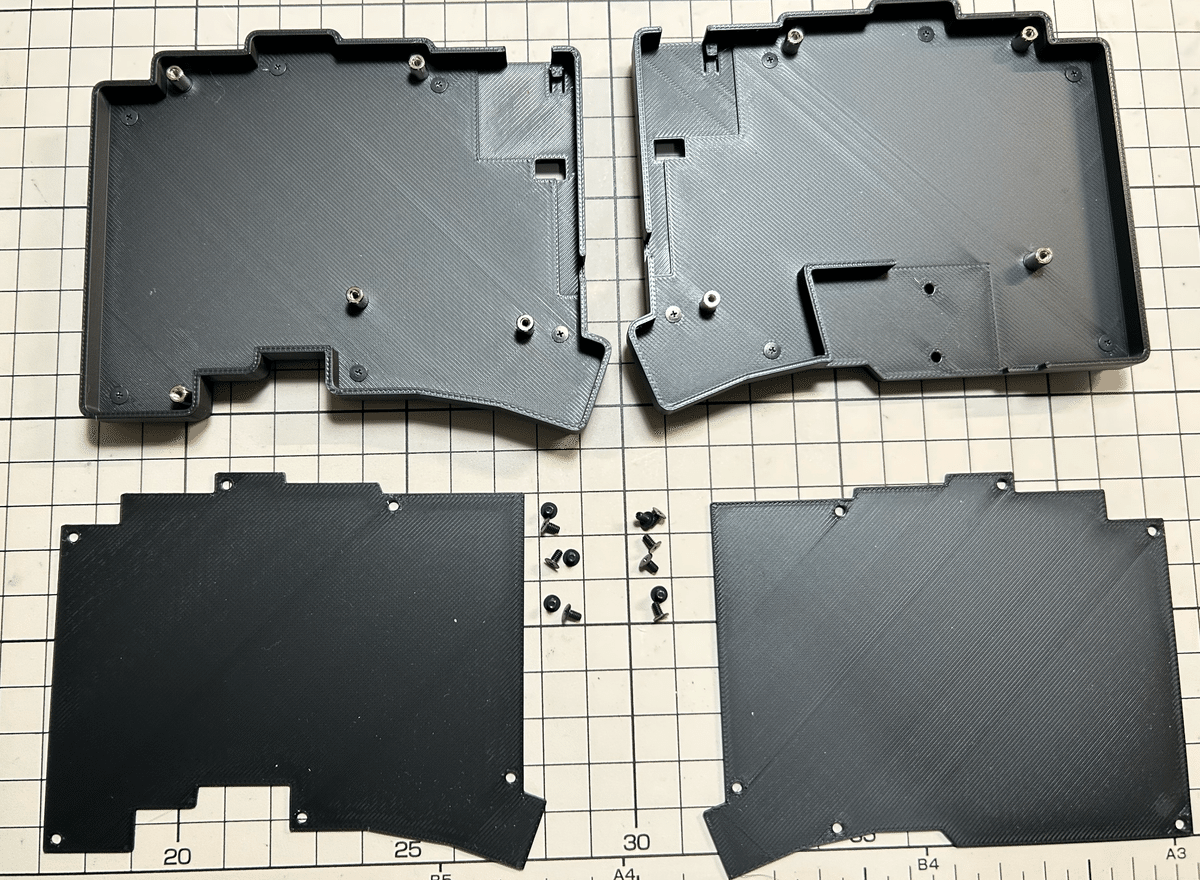

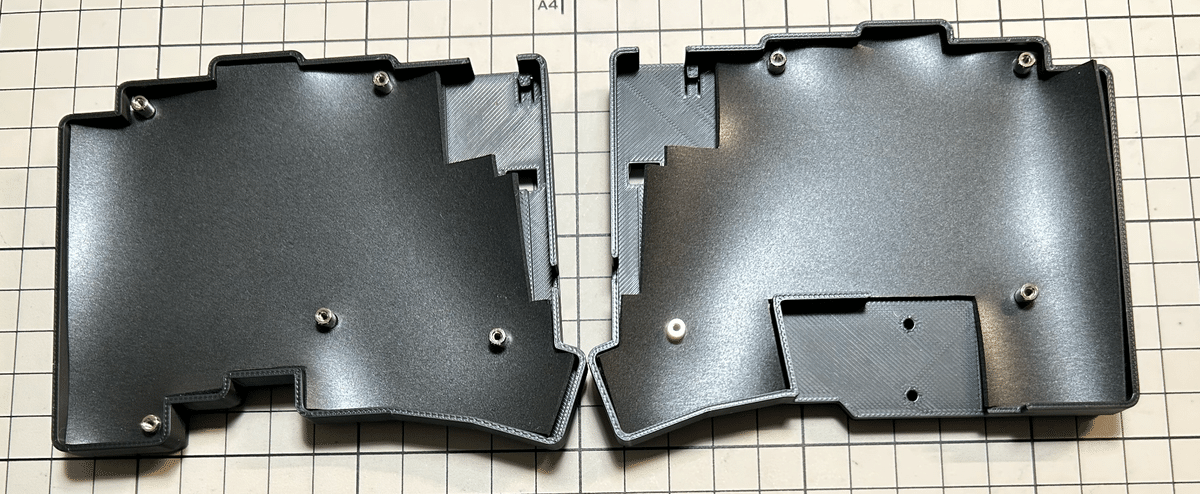

1.まずは5mmスペーサーをボトムケースに取り付けます。取り付け位置は、やや飛び出ているのでわかるかと。左5箇所、右4箇所です。

2.次に、ボトムケースに、ボトムフレームを嵌めます。フレームの上にケースを載せて、穴位置を合わせてから、M2, 3.5mmの低頭ネジで取り付けます。最初の取り付けは、ネジ穴がきついため、力が必要です。ネジの頭が潰れないように注意してください。そして、最後まで、しっかりとネジを取り付けてください。

3.オプションのKz手作りPoron Sheetがある場合は、ここで敷きます。

4.ケースは将来的にネジを減らせるようにしたいところですが、今のところ案がないです。すみません。

6.ハンダ付け編

0.ハンダ付けのこつは、こてさきの温度をきちんと部品のピンと基板のパッドに同時に伝えることです。力はいりませんので。

その為には、部品ボディ底面(部品形状によりますが、正確にはピン)が基板と水平に、かつ、しっかり接している必要があります。片側が浮いていたりすると、ピンが浮いてハンダ付けが難しくなるので、そこは気をつけてください。部品が傾いたまま全てのピンをハンダ付けすると、修正難易度がかなり上がりますので、仮止めを1回意識すると良いかなと。また部品の向きはしっかり確認してください!

(追記)Kzはこて先温度370℃設定で、パッドやピンにハンダを当てながら、長くても1箇所あたり2〜3秒で半田付けを終えます。

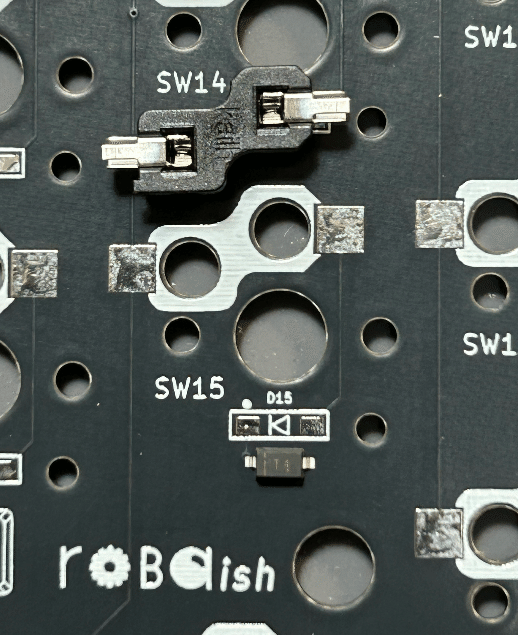

ダイオードのハンダ付け

1.まずはダイオードとソケット部分は片側に予備ハンダを盛ります。私は右利きなので、右手ではんだこてを持つので、右側にハンダを盛っていきます。

2.次にダイオードを載せますが、まずは細めのピンセットで片側だけ、ダイオードの向きを合わせて、近くにおいていきいます。

3.その後、右手のはんだこてでハンダを盛ったパッドを温めながら、左手のピンセットでダイオードをつまんで、ダイオードをハンダ付けします。この時点では、ハンダは汚くて問題ありません。

4.逆側基板にもダイオードをハンダ付けします。ダイオードが基板と接していることを確認してください。浮きがないことが大事です。

5.その後、ハンダを盛っていないパッド側をハンダ付けしていきます。

ハンダを盛ったパッド側も、再度軽くハンダ付けをするとキレイになります。ここで、ダイオードのハンダ付けはキレイにしてください。

ソケットのハンダ付け

5.次はソケットです。ソケットは穴にソケットを置いていき、その後、片側のみハンダ付けします。この時、しっかりと基板に接していることを確認しましょう。片側が浮いてたりしないようにしてください。

コツは、片側ハンダ付けの時に、左手の人差し指でソケットを適度に押さえることかなと。

6.反対パッドもハンダ付けして、再度、ハンダを盛ったパッド側も軽くハンダ付けしてキレイにします。水平ロータリーエンコーダーの部分はソケットと大きめPTHが接触していますが、そのPTHは使用しないので問題ありません

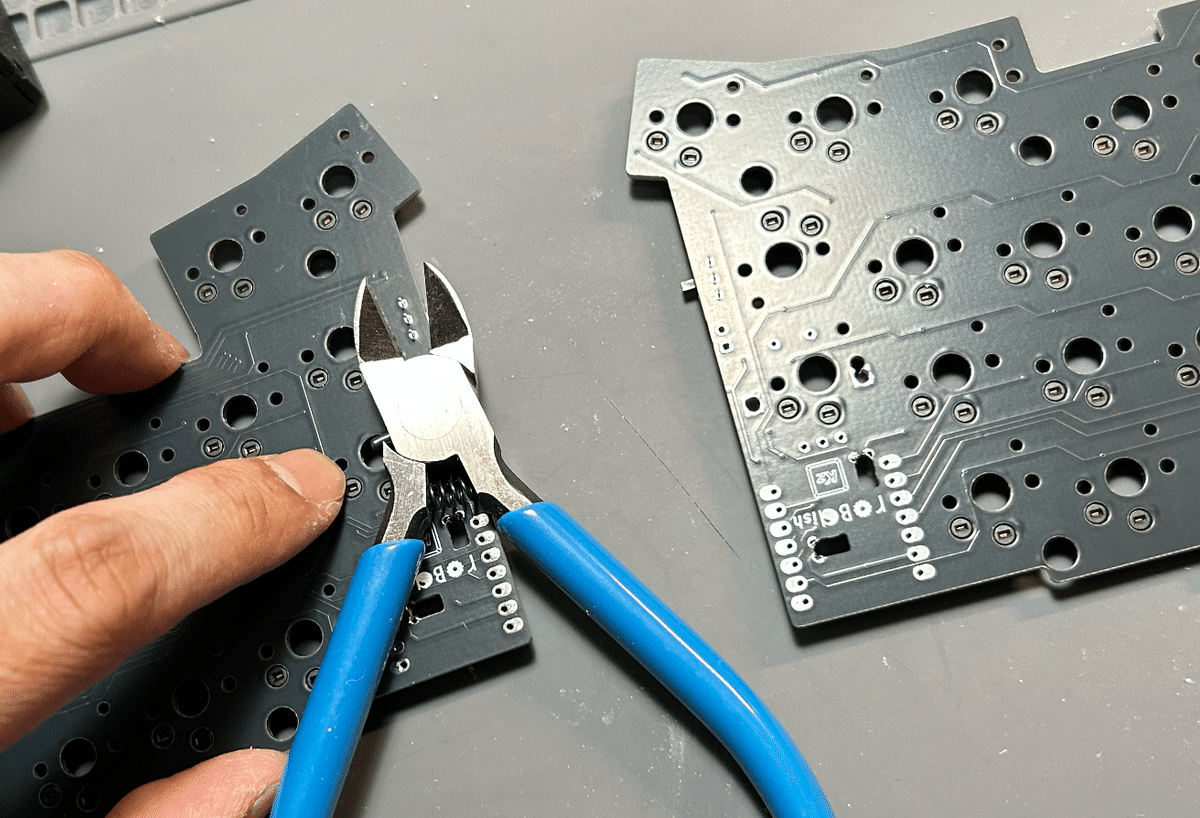

スイッチのハンダ付け

7.次にスイッチのハンダ付けを行います。基板裏面からの取り付けです。付属のスイッチは足が長いので、まずは基板から出る部分をニッパーで切ってください。ハンダ付け前に切る方がいいです。

8.その後ハンダ付けします。この時、端の1ピンのみをハンダ付けして、部品が基板にキレイに接していることを確認してください。コツは、基板をスイッチの分だけ浮かせて、水平にして、スイッチを基板とハンダマットで挟むようにすると良いかなと。

9.スイッチが基板と接していることを確認したら、残りの2ピンもハンダ付けします。

マイコンのハンダ付け

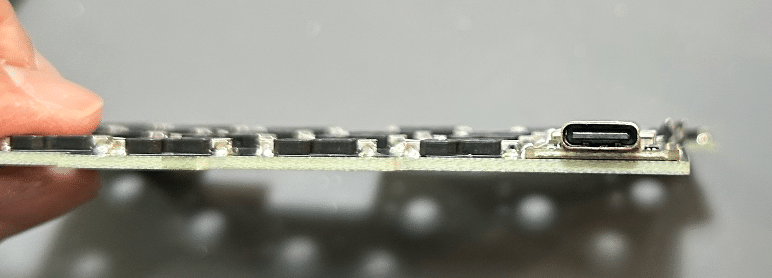

10.次は、いよいよマイコンです。まずは、部品を取り出して、ガイド用のピンヘッダーを軽く挿します。奥まで挿す必要はないです。

11.次に基板に置いて、きちんと基板と接していることを確認したら、対角の2ピンを軽くハンダ付けします。固定するためです。

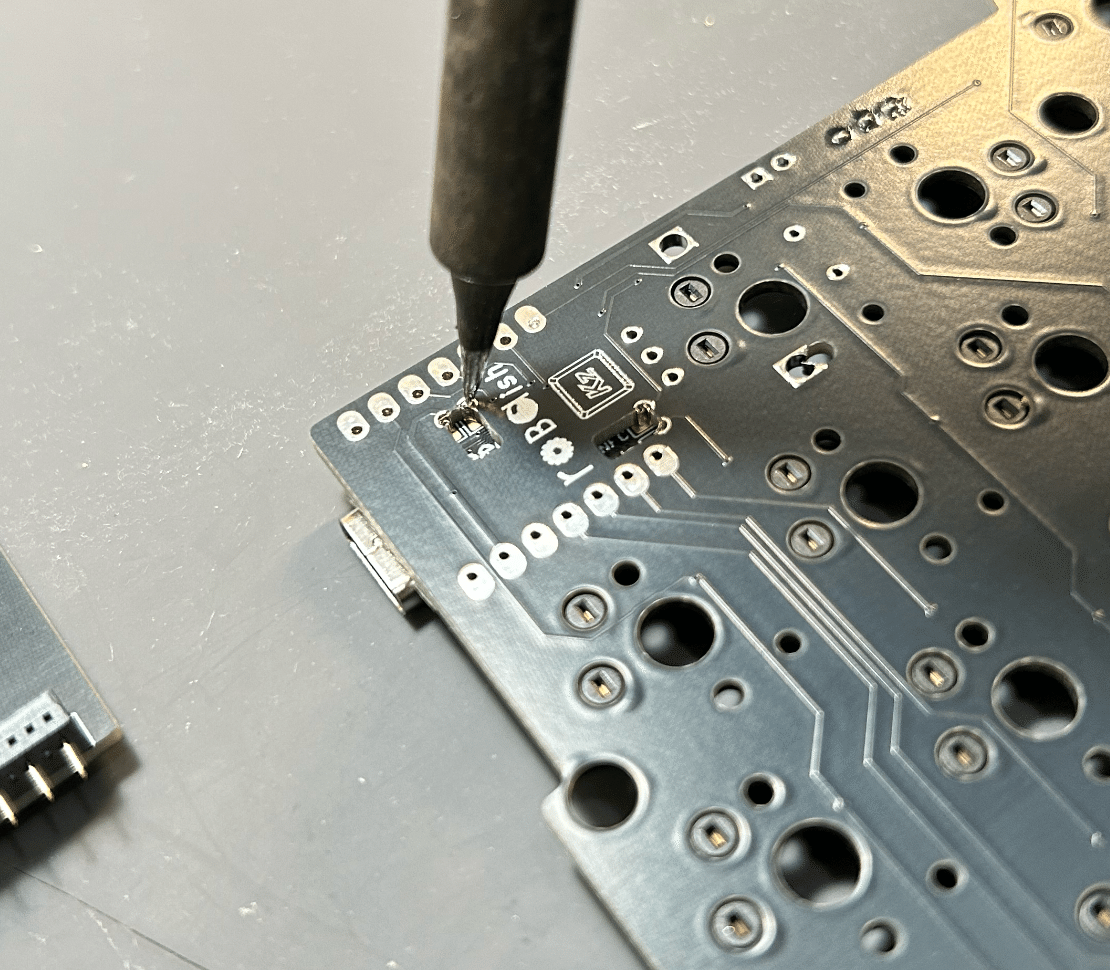

12.基版に対して浮きがなく、きちんと基板と接していることが確認できたら、ガイドピンは外してください。その後、他のピンをハンダ付けして、キレイに仕上げます。マイコンのハンダ付けは、はんだこてを立てた方が良いかと。

13.ソケットと近い部分がありますので、ショートさせないように気をつけてください。ここでも、はんだこては立てて使ったほうが良いかとなと。

14.基板を裏返して、開口部分4箇所のハンダ付けを行います。コツは、細いこて先をスルーホールに立てた状態でハンダを流し込み、最後に基板の開口部からこて先をマイコンパッドに当てて仕上げるといいかなと。

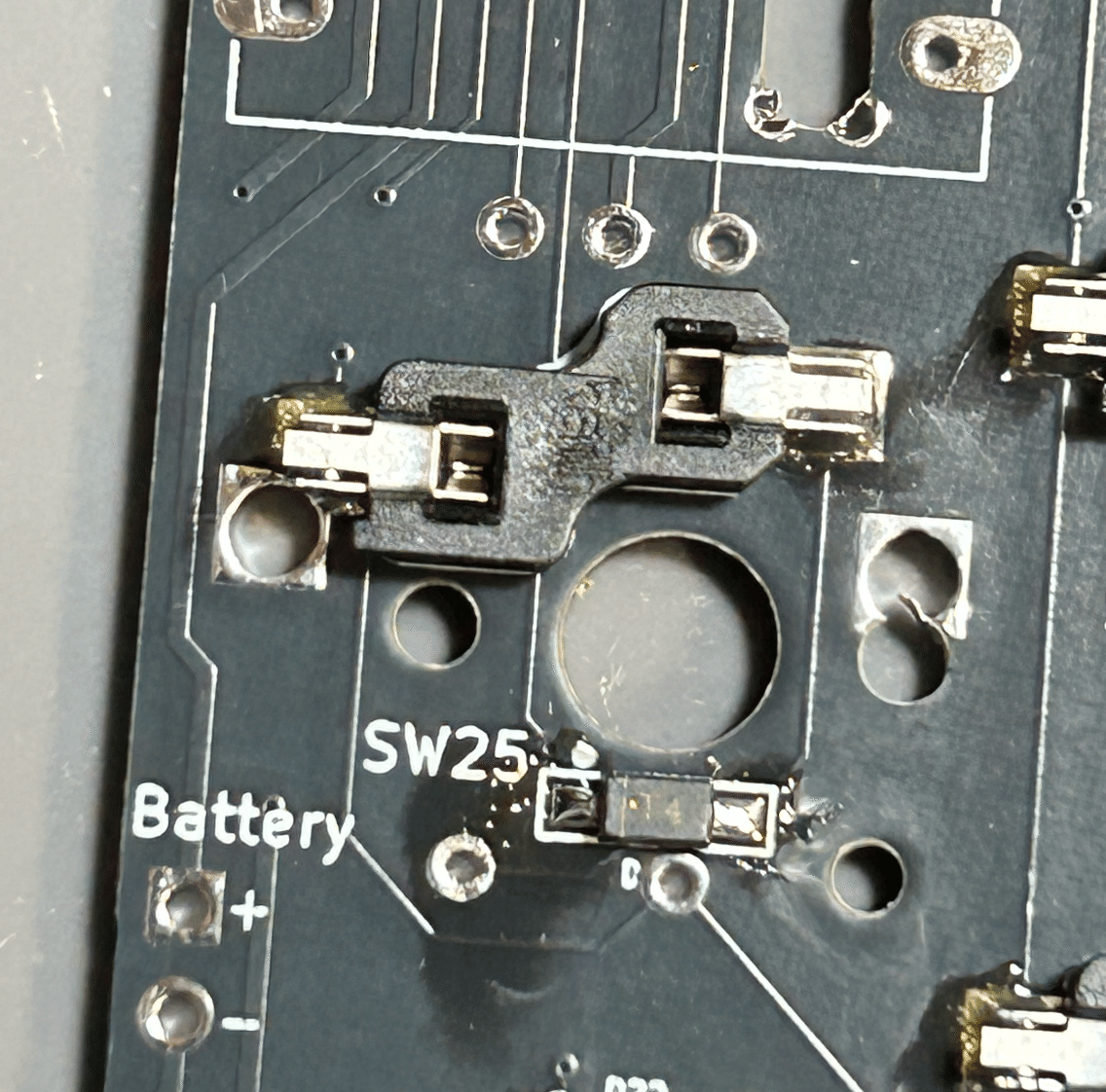

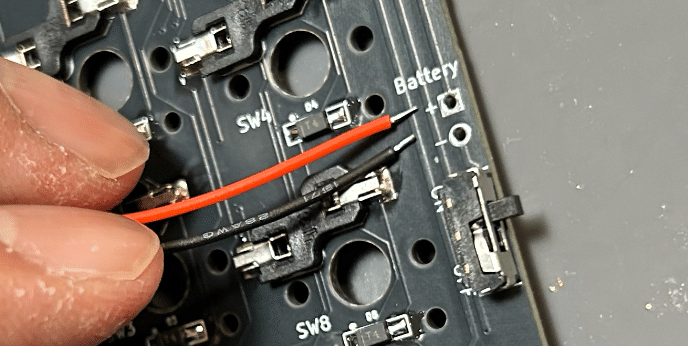

バッテリー接続用ケーブルのハンダ付け

15.次はバッテリー接続用にケーブルです。下準備編で導線部分にハンダを軽く付けていると思います。スキップした方も、すでにケーブル先端にはハンダが軽くついた状態なので問題ありません。

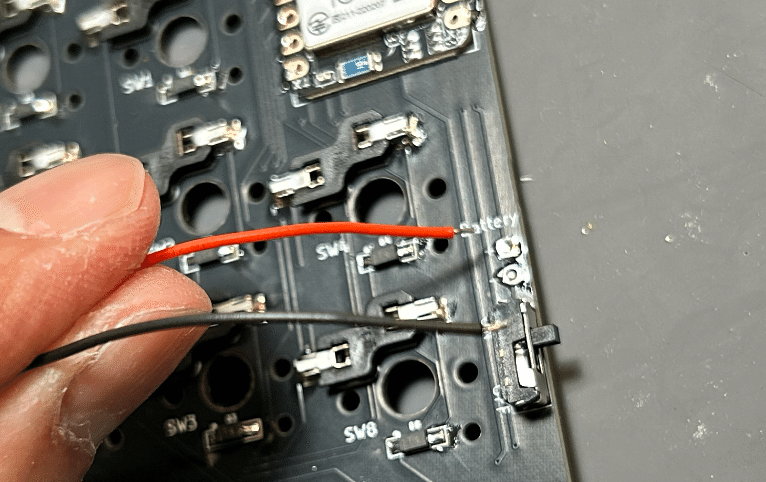

16.まずは赤を+、黒を‐に付けることを確認して、基板側のスルーホールをハンダで軽く埋めます。

17.埋めたスルーホールのハンダを溶かした状態で、1本ずつケーブル先端を差し込んで、はんだこてをスルーホールから離してください。

18.その後、基板を裏返して、表側からも当該スルーホールにハンダを軽く流し込んでください。注意)撚り線なので単線より柔軟ですが、あまりねじらないようにして下さい。切れますので。

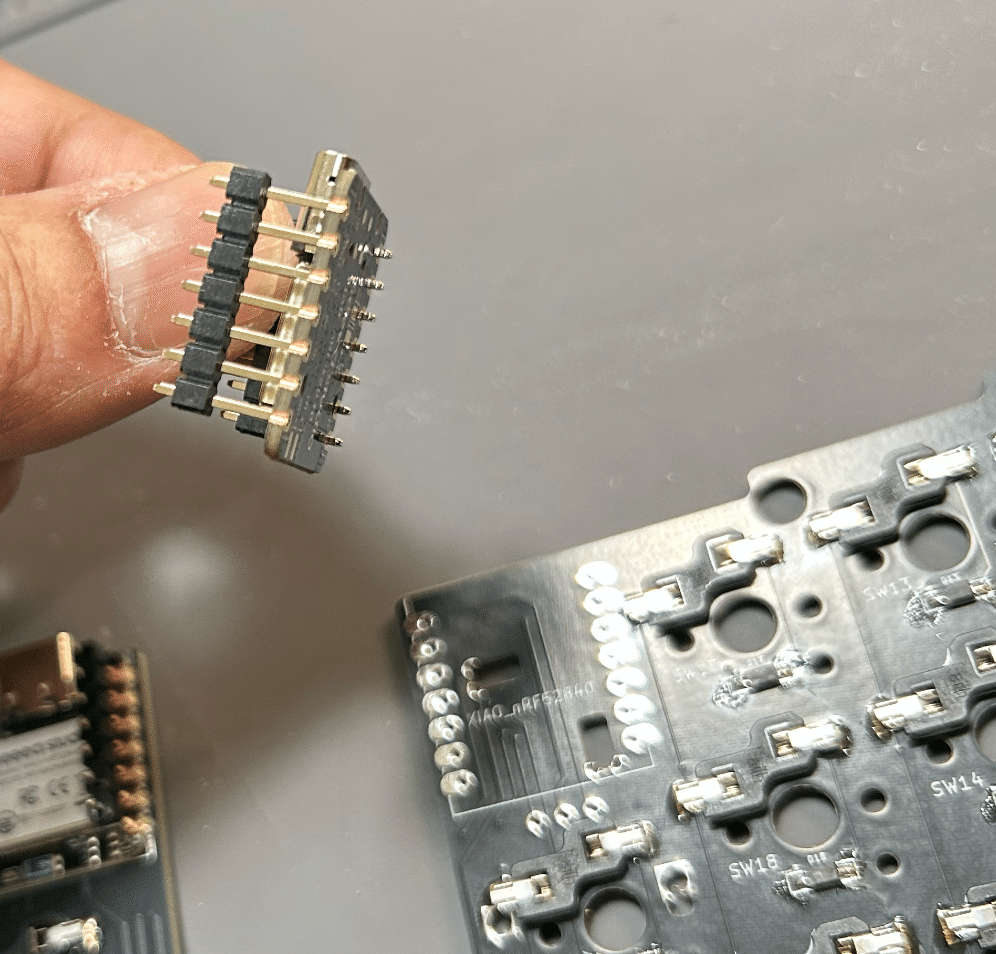

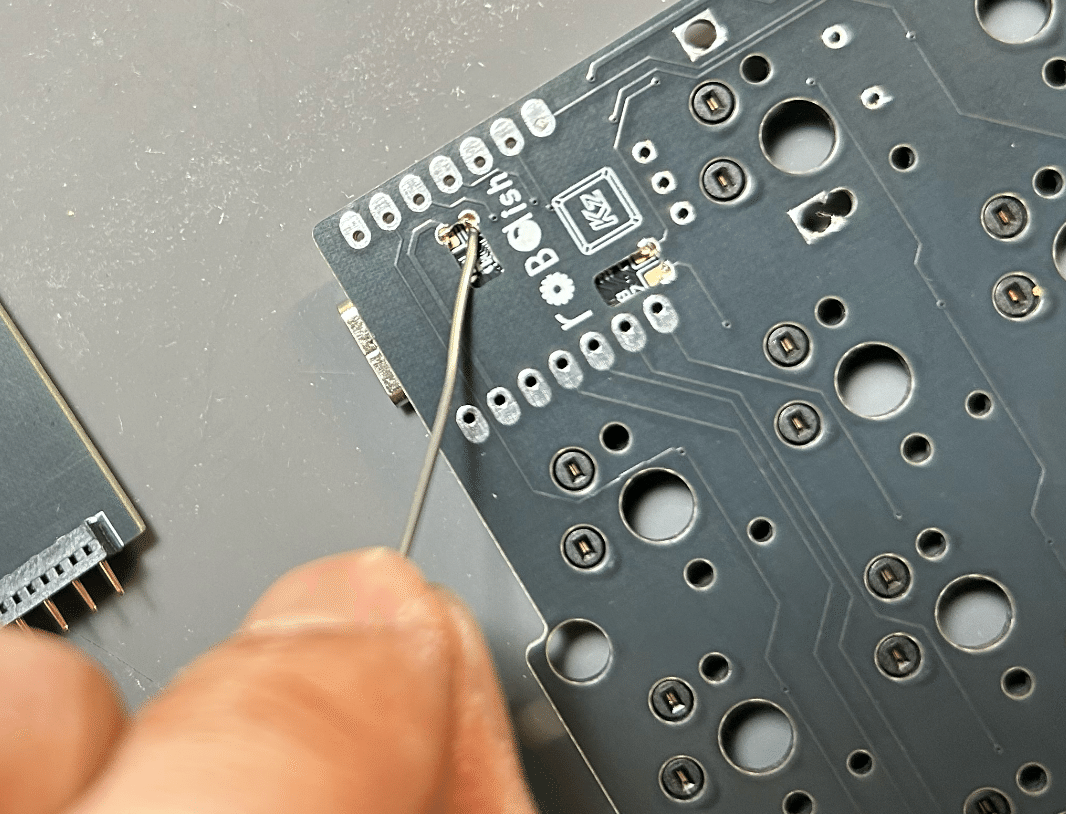

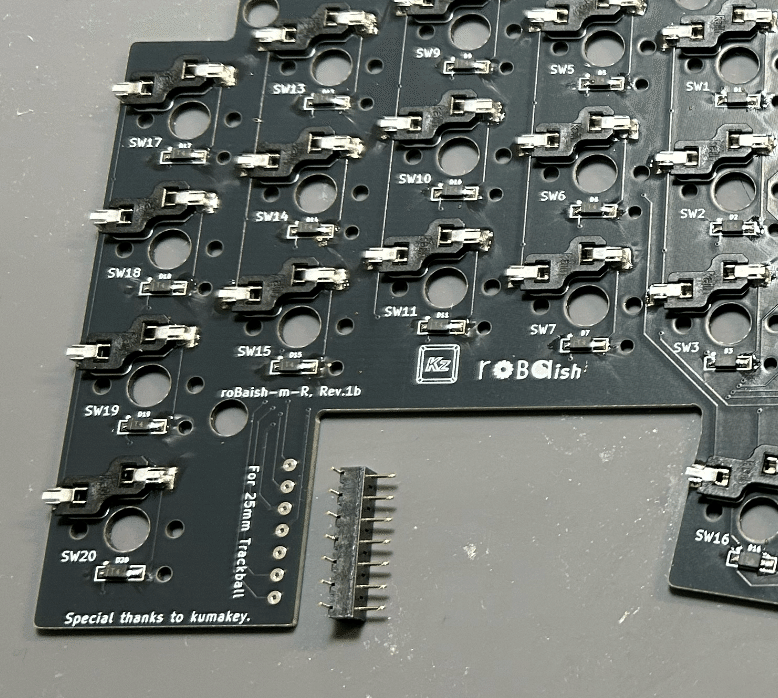

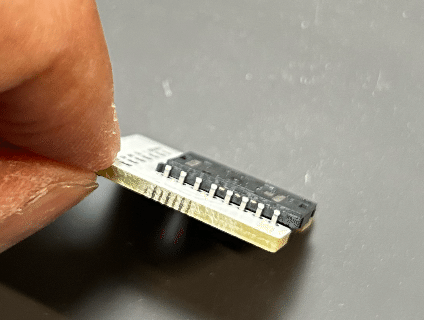

L字コンスルーのハンダ付け

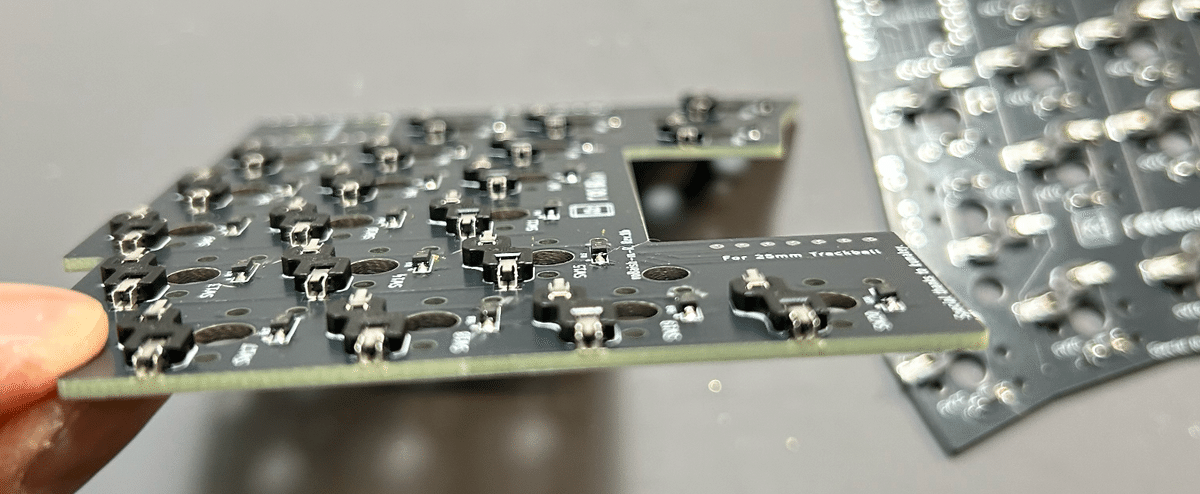

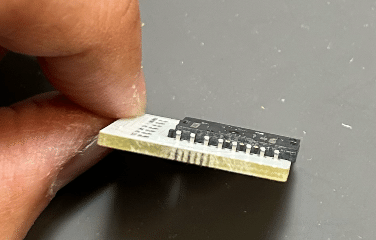

19.次はトラックボール読み取り基板取付用のL字コンスルーです。この部品だけ、基板の表側から取り付けになりますので、注意してください。

20.表側から差し込んで、裏返し、両端の2ピンを軽くハンダ付けします。これは仮止めです。

21.その後、スイッチで行ったことと同じ様に、基板を水平に持ち上げて、仮止めしたピンのハンダを温めながら、基板をマットに軽く押さえつけることで、コンスルーと基板を密着させます。その後、残りの5ピンをハンダ付けし、両端の2ピンも含めて、キレイに仕上げます。

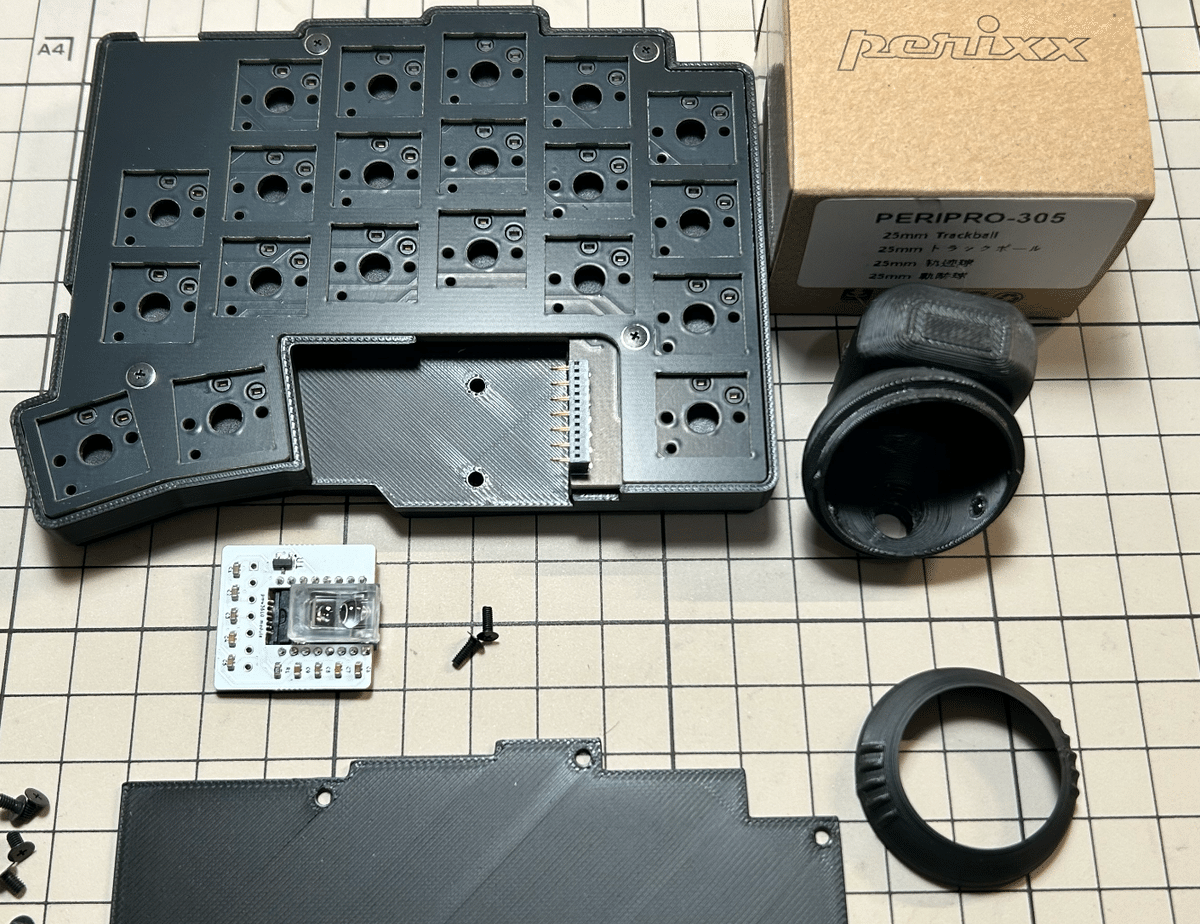

トラックボール読み取り基板のハンダ付け

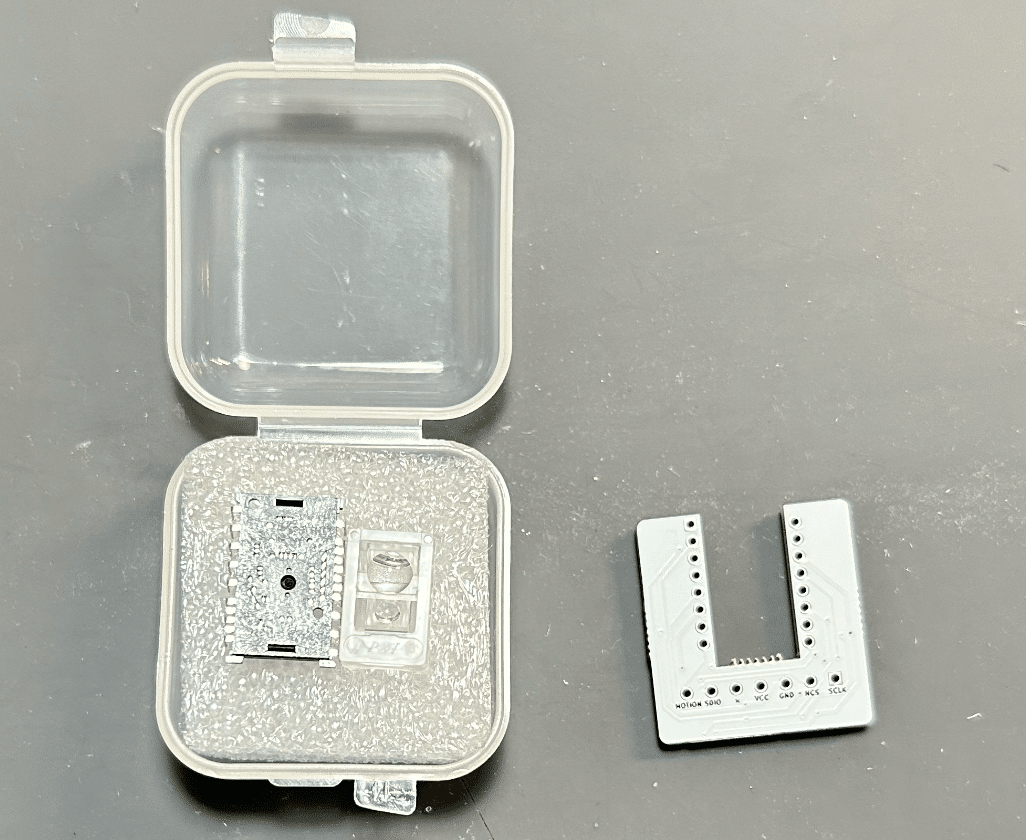

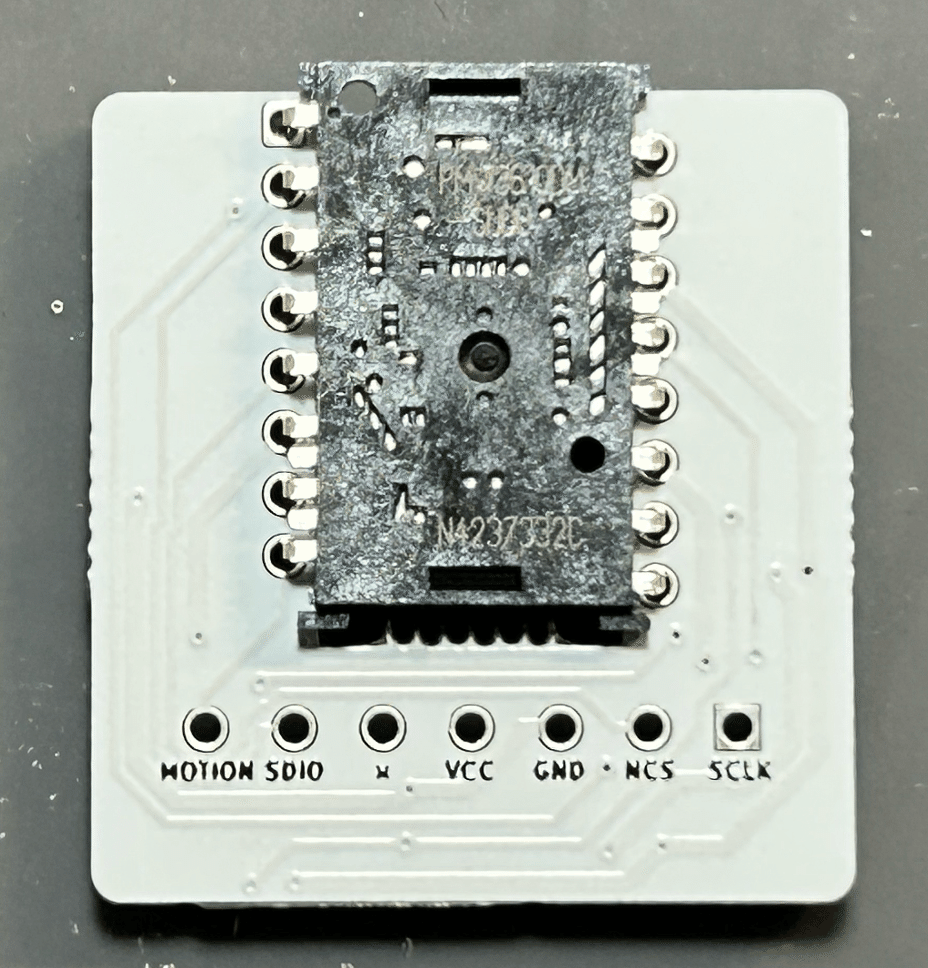

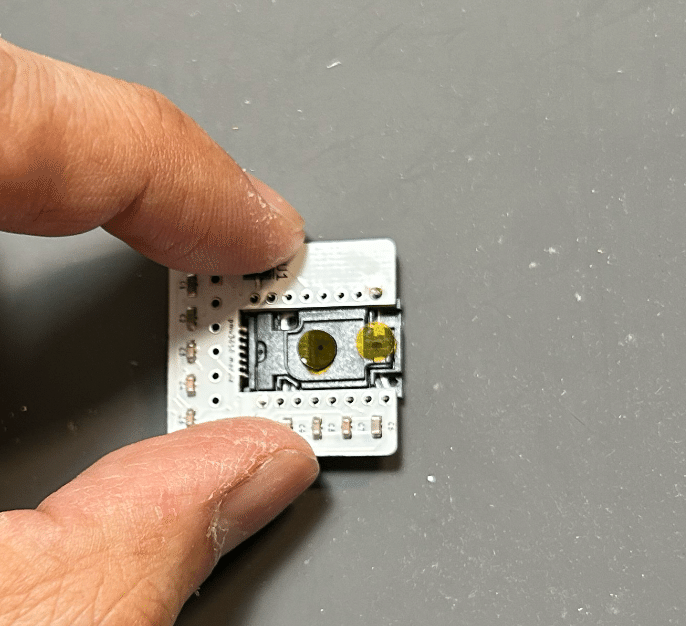

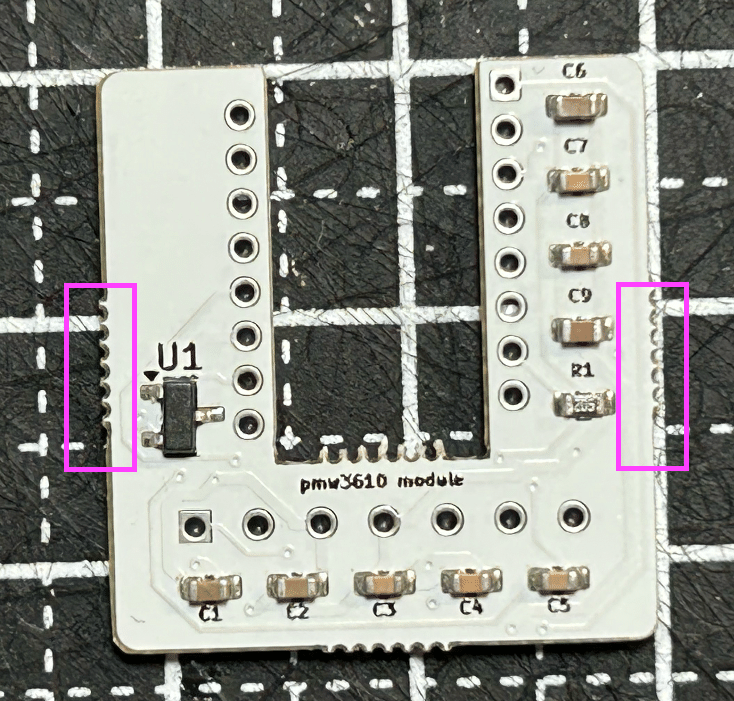

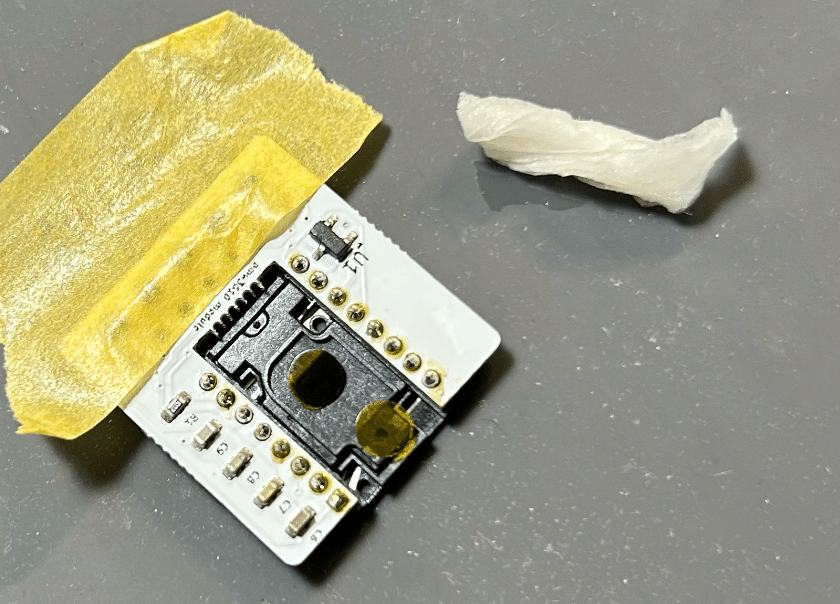

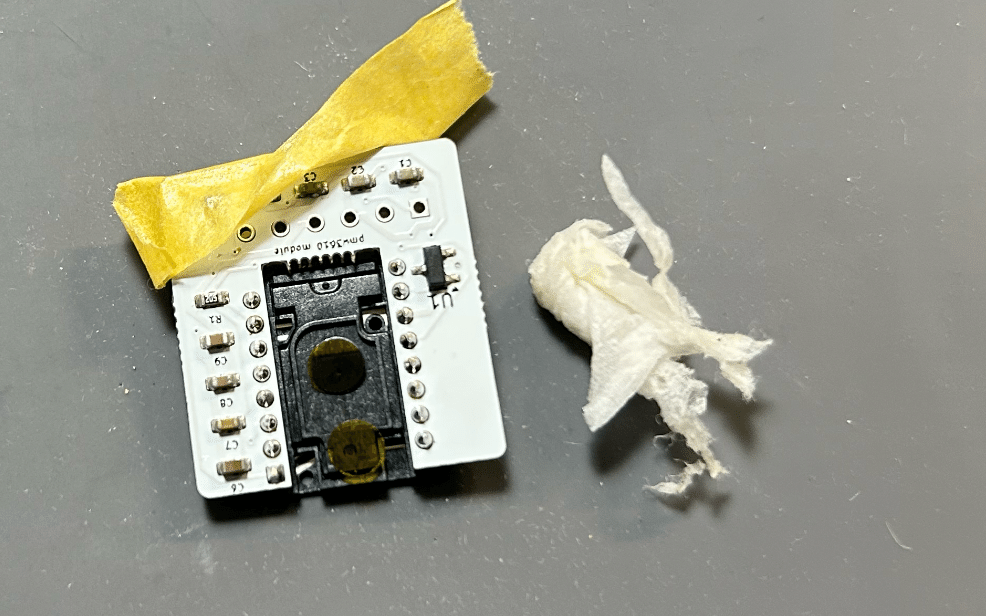

22.最後はトラックボール読み取り基板のハンダ付けです。本家roBaと同じように取り付けます。部品と基板の向きは注意して下さい!!

ここでも、最初は仮止めで対角の2ピンを軽くハンダ付けして、部品が基板から浮いていない状態を作ってから、残りのピンをハンダ付けします。

使用時には、忘れずにセンサー部のシートは剥がして下さい!!

また、トラックボールケースに入らないときは、サイドのバリをヤスリで削って下さい。

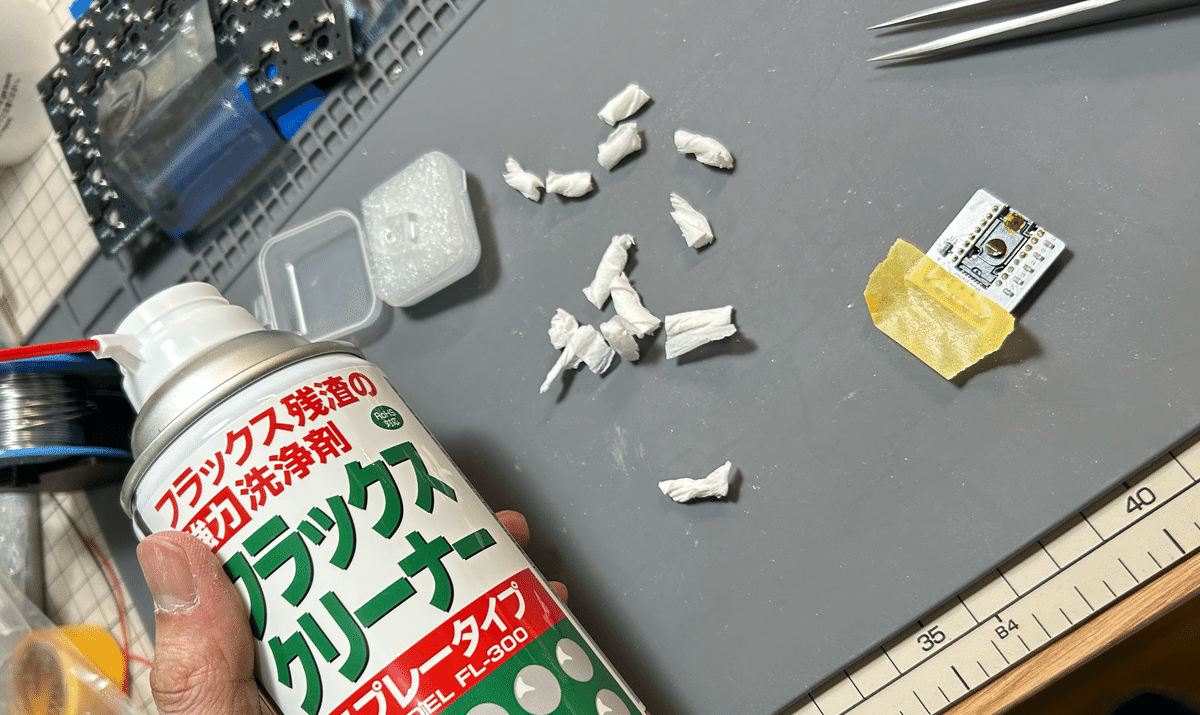

フラックス掃除

23.Kzの大嫌いな工程です。特に黒基板。やることは単純。フラックスクリーナとキムワイプでハンダ付け後のフラックスを落としていきます。

気にならない人は、もうスキップで!!!一番時間かかります!!

※部屋の換気は忘れずに!!めっちゃ臭くなるので!!

※最後、センサー部のシールは忘れずに取ってください!

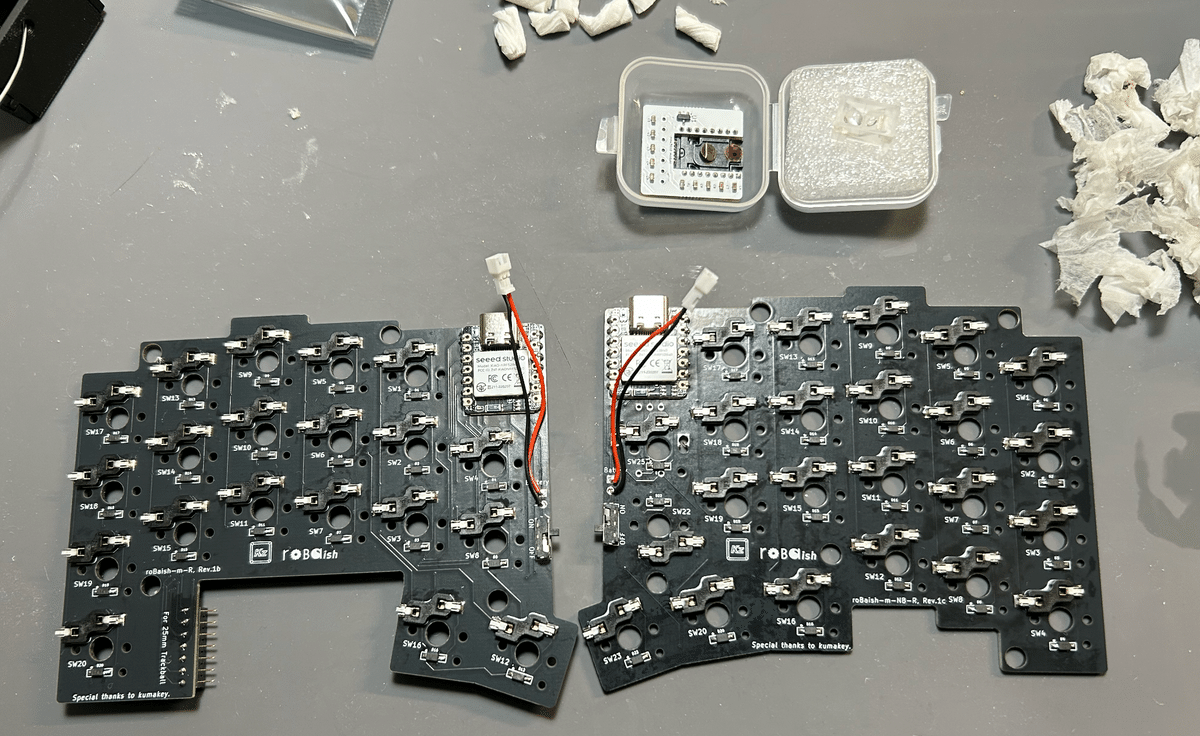

7.組み立て編

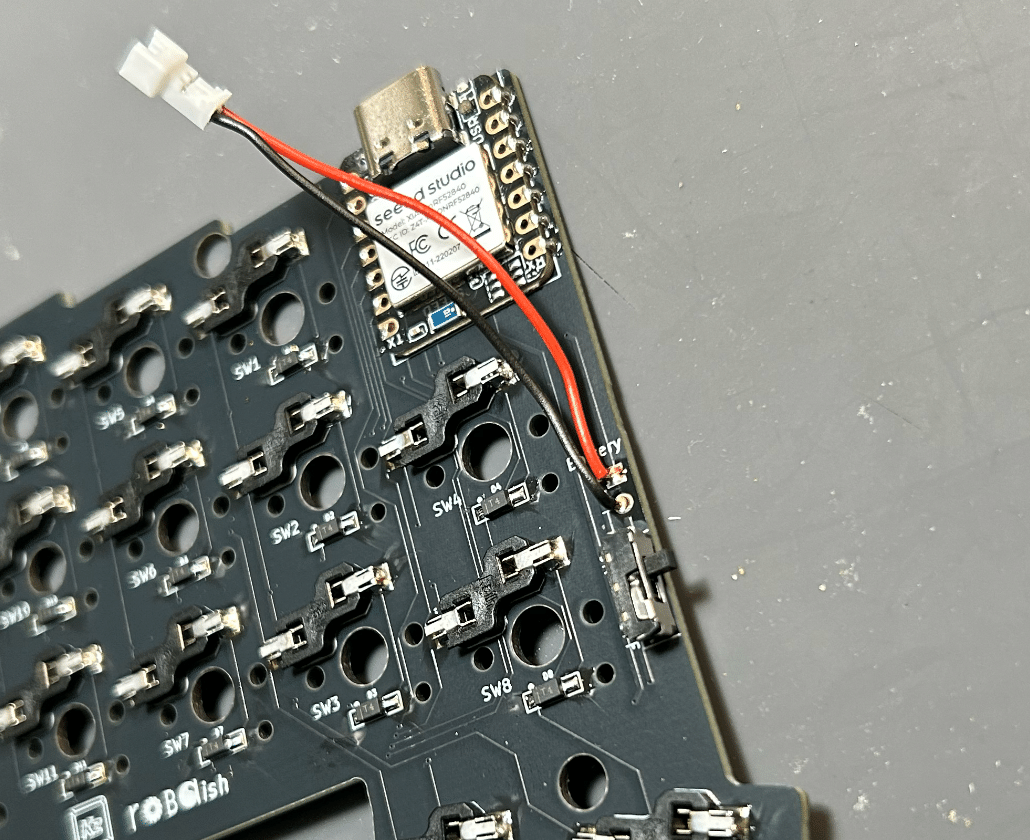

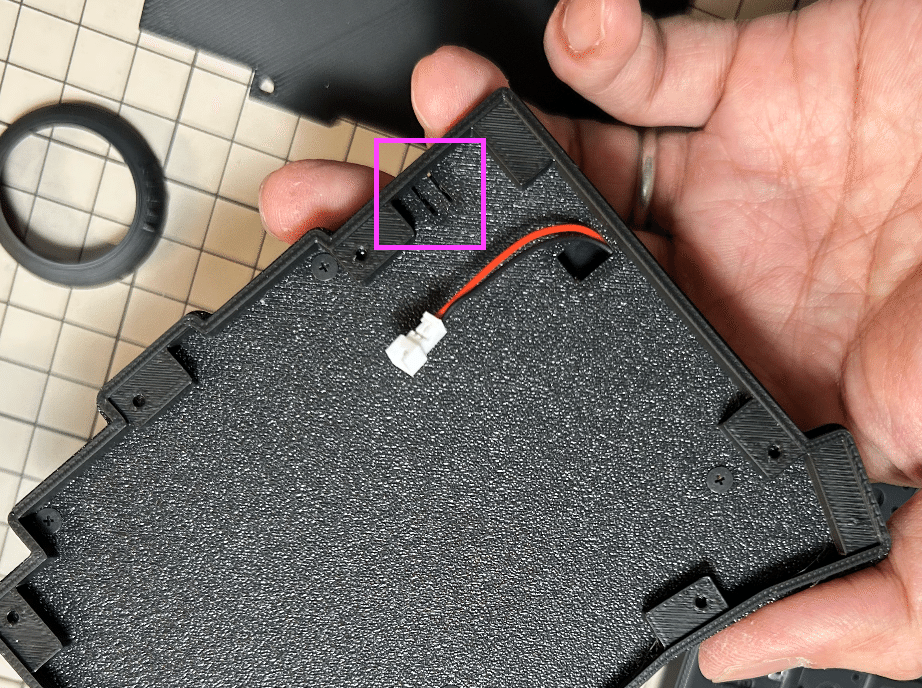

1.基板をボトムケースに入れます。その際に、バッテリー接続用ケーブルは開口部から裏側に逃がしてください。ケーブルをソケットとケースで挟み込まないように注意してください。

2.トッププレートをメイン基板の上に載せて、ネジで固定します。このタイミングでスイッチを嵌めた方が良いかと。スイッチ装着時、ソケットの向きに注意してください。

3.トラックボール基板を取り付け、ケースを被せ、ボトムケースとM1.7, 5mm低頭ネジで固定します。

※トラックボールケースにはセラミックボール3個装着済みです。

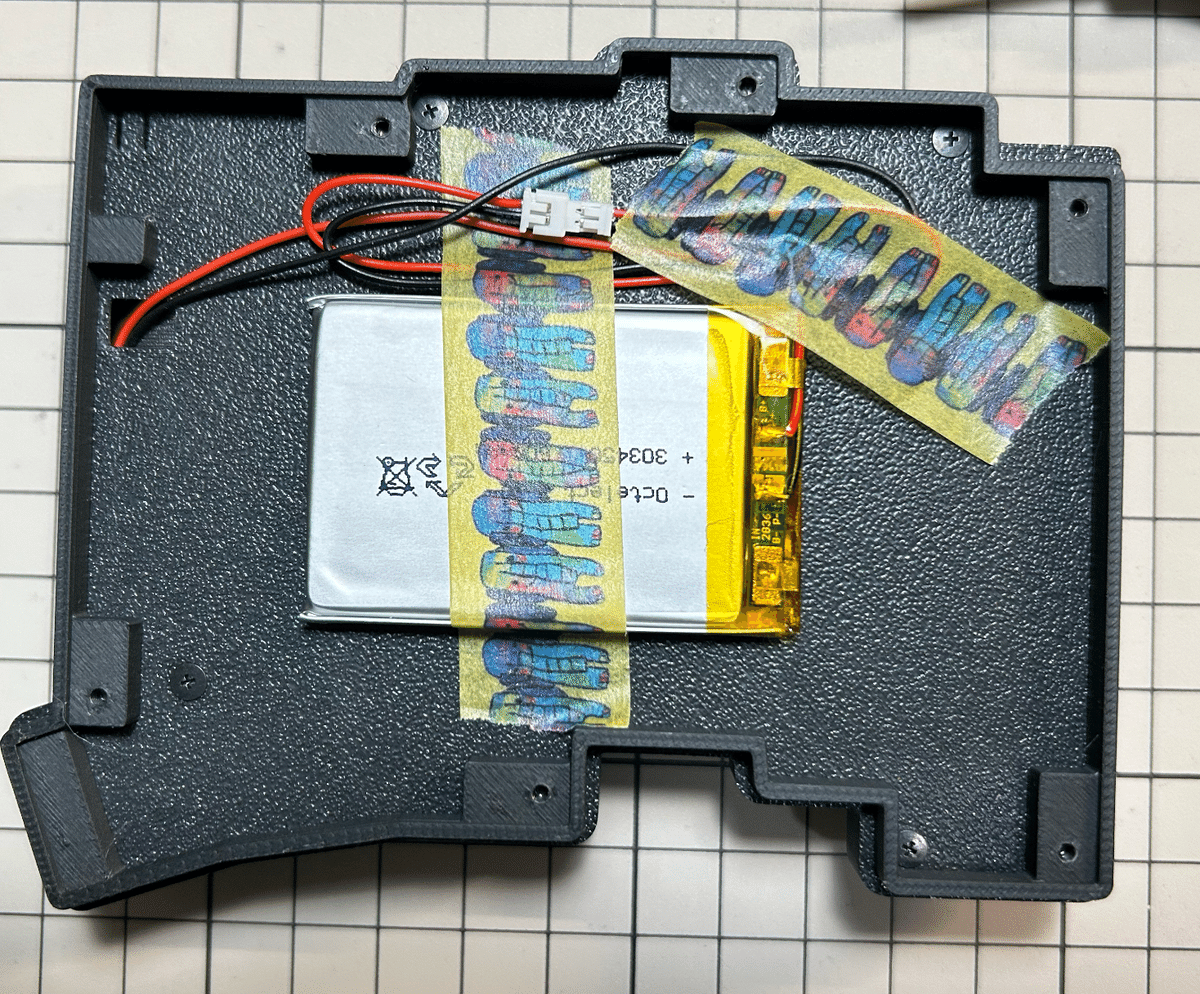

4.裏側にバッテリーを仕込みます。ここはマスキングテープなどで固定します。固定方法は自由です。ケーブル接続前にスイッチOFFを確認!!

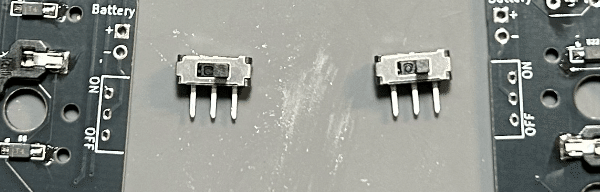

5.スイッチがOFFになっていることを確認して、バッテリーとつなぎます。OFFは下側。ONは上側です。

6.このタイミングでファームの書き込みと動作確認をやってください。ボトムカバーを締めると、マイコンのリセットスイッチが押せないので。

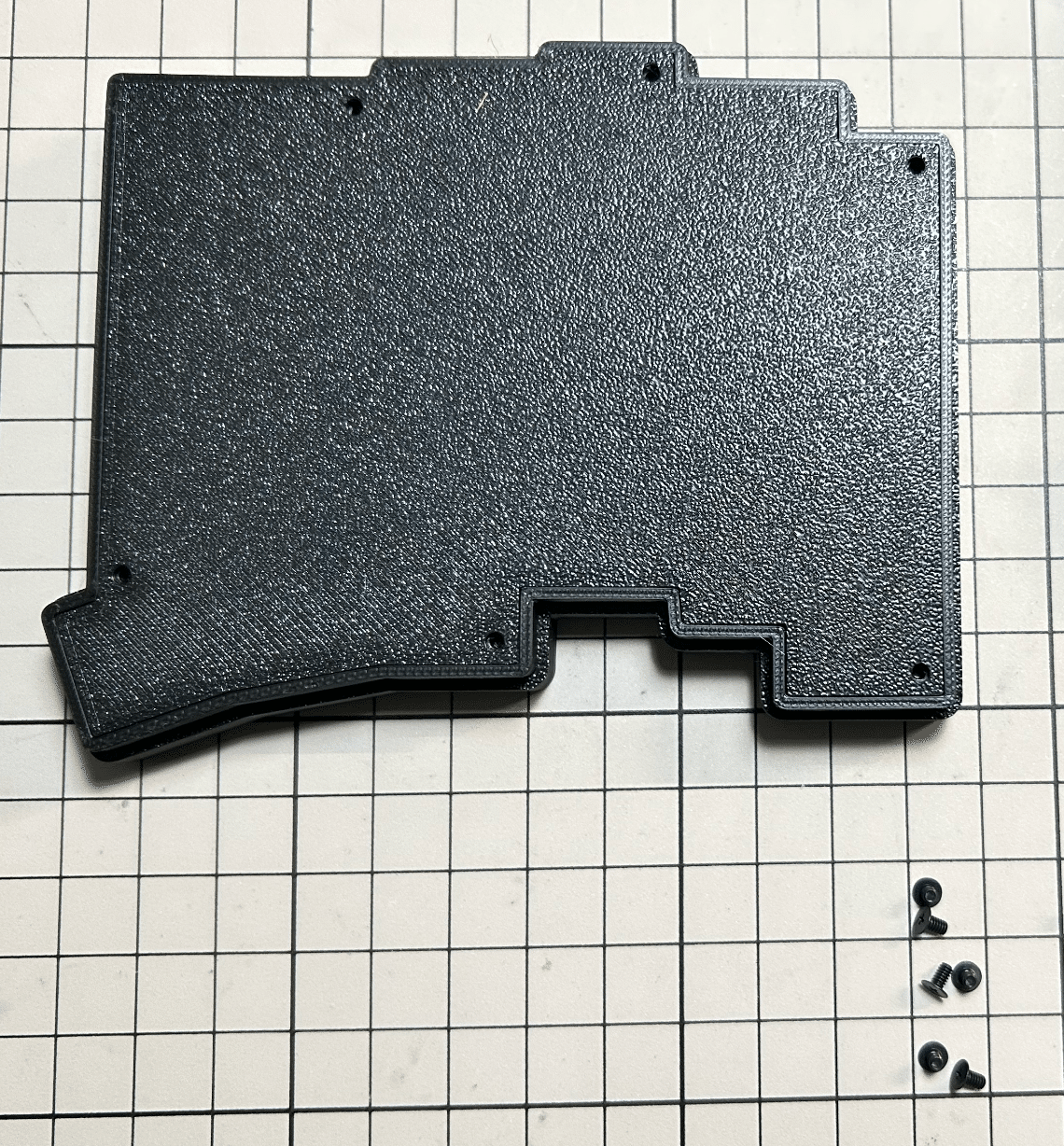

7.最後に、ボトムカバーをM2, 3.5mm低頭ネジで取り付けます。ここも最初はネジ穴が小さいので、力が必要です。ネジ頭が潰れないように注意してください。以上で完成です。

左上:オプションの収納ケース

8.水平ロータリーエンコーダに関して

本家roBaからオプションで購入可能になる予定です。黒バージョンも依頼済みです。必要な方はそちらから購入をお願いします。

水平ロータリーエンコーダ用のトッププレートは付属します。

9.応用編(後日更新予定)

応用編

小型バッテリー接続して、上側に搭載

キー数は犠牲

薄さを優先

10.ケースに関して

ケースの改良

どんどんやってほしいです

11.キーキャップに関して

キーキャップの選択肢

あまりないのが弱点

THTに打診済み(検討してくれています)

17mmは3DP製が流行っている

16mmも3DP製があります。

KzおすすめはJunana Keycapです。

12.ハンダ付けオプション時の動作確認に関して

1.本家roBaの動作確認用ファームウェアを書き込みます。

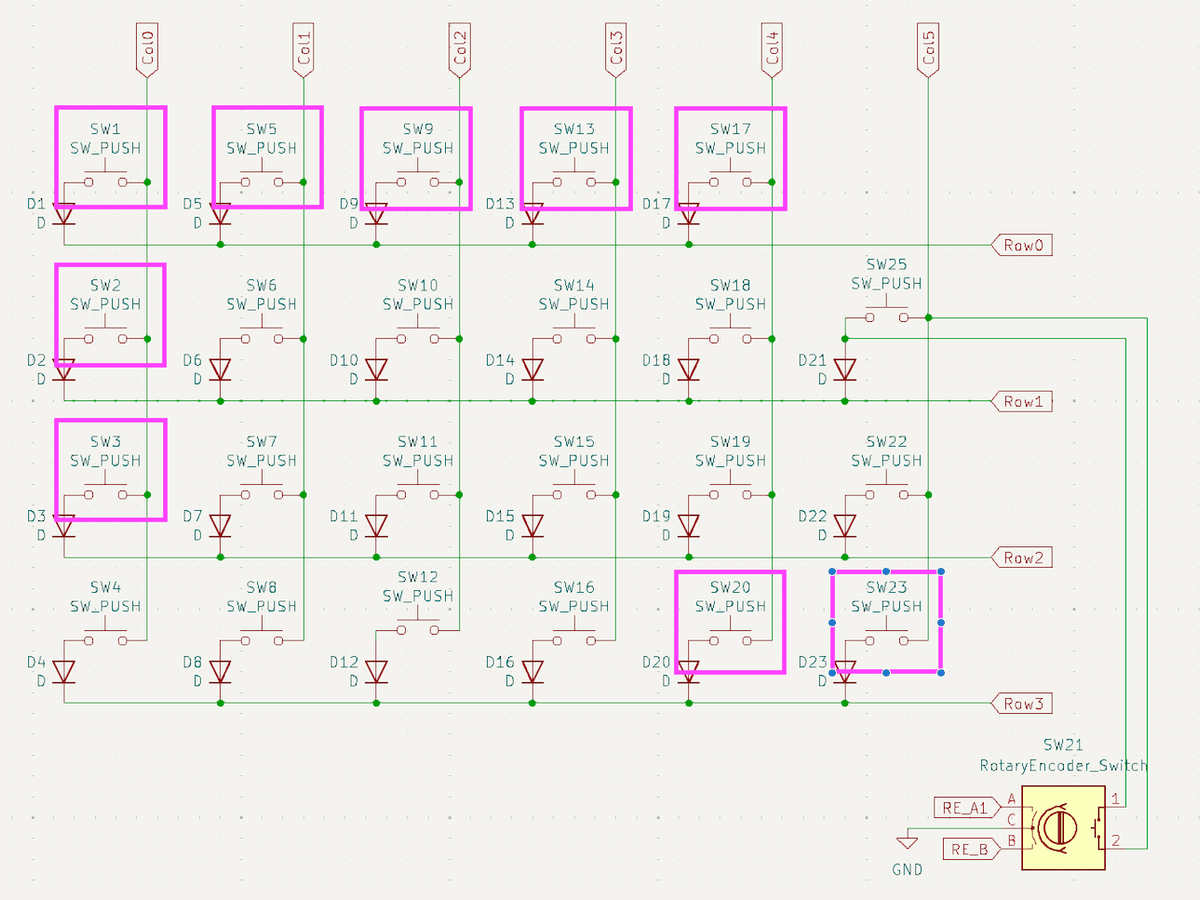

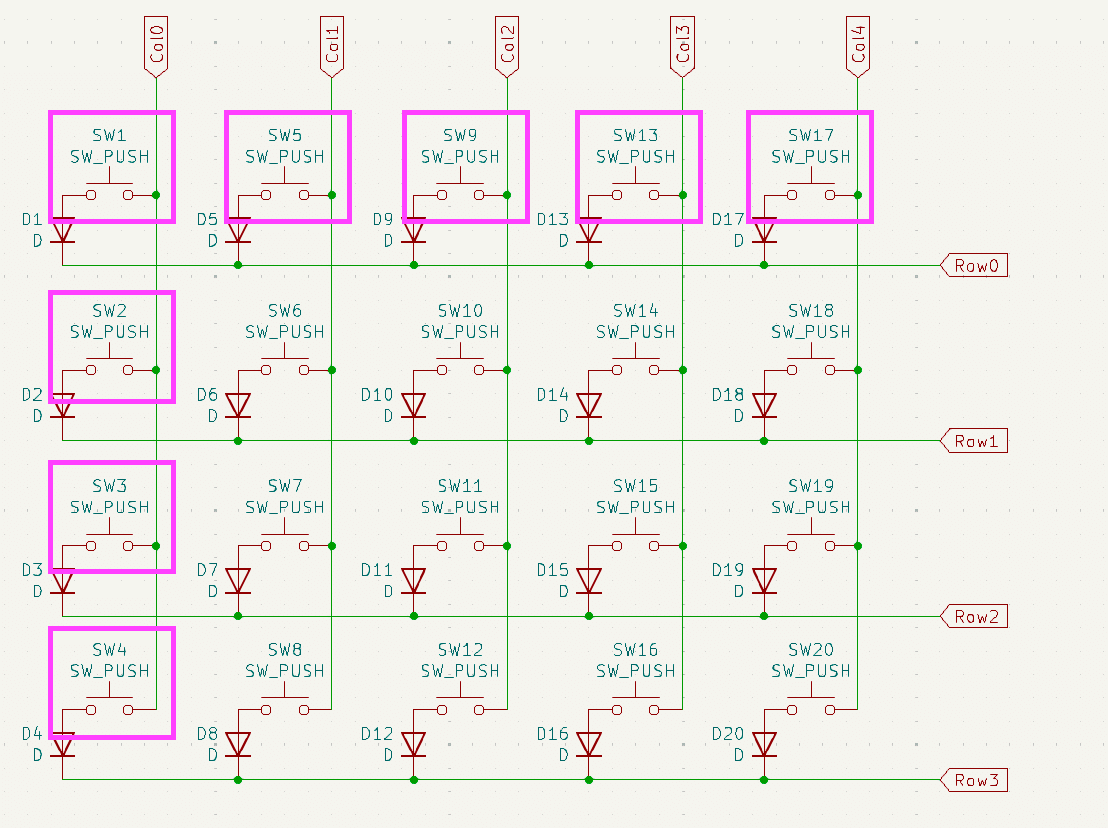

2.キースイッチを付けない状態で、全てのキースイッチ動作確認を行うことは出来ないので、キースイッチマトリックスを網羅する形で行います。

3.トラックボールは装着して動作確認します。

13.動作確認取れるまではサポートします

ハンダ付けまで終わった後、ハード的な動作確認まではサポートしますので、XのDMで連絡をください。私はファームは触らないので、ファームをイジったりはKz経由で本家roBa開発者様に問合せ可能ですので、相談ください。宜しくお願いします。

14.最後にお願い

価格が本家roBaより高いにも関わらず購入していただき、本当にありがとうございます。

もし気に入って頂けたら #roBaish でポジディブ投稿していただけると嬉しいです。強制ではありません。

今後とも宜しくお願いします。

2024年12月 Kz

※この記事は #roBaish -m-R で書きました。