イヤホン型脳波測定デバイスの着想から一旦クローズまで

はじめに

今回、約1年半くらい進めていた、睡眠の質を自動で改善するイヤホン型脳波デバイスの開発を一旦終了することにしました。完全に諦めたわけではなく、特に電極周りの技術革新を待ちつつ、また良きタイミングで参入しようと思います。

着想からクローズに至るまでの紆余曲折を記すとともに、耳からドライ電極で脳波を手軽に測定するにあたって、必要となりそうなハードウェア面での設計に関して、今後開発する方がショートカットできるようにまとめて公開したいと思います。後ほどリンクを貼りますので、脳波関連の開発にご興味のある方はご参照ください。

着想

確か、2021年4月くらいだったと思う。

医療機関向けのWEB問診サービス「メルプ」を2020年3月に売却して、丁度1年くらいが経過し、グロースをしている最中。飽きっぽい私は、次の0→1として何が良いかとぼんやり考え、2021年3月くらいから、医師向けの薬剤比較アプリ「イシヤク」を、JMDC新規事業としての立ち上げを構想し、薬剤データ作成に1日のほとんどの時間を費やしていた。

とはいえ、こちらのサービスは、事前のニーズ調査から自分の中では成功するという確信があり、あとは開発してリリースするだけという状態になっていたため、さらに別の0→1もできないかと考え始めた。

実は、メルプの前に学生の時に、お薬飲み忘れ防止IoTサービスを開発していたが、そのころはビジネスの知識も全くなく、プロダクトアウトで、ニーズに合ったサービスを作ることができずに、3年ほどダラダラと続けてサンクコストだけ上がってやめるにやめられず、でも結局クローズしたという過去がある。ハードウェア開発のコストとビジネスの難しさを痛感した。

その後、メルプ、イシヤクとソフトウェアを立ち上げて、今度はソフトウェアではなく、もう少し開発が難しい領域でチャレンジしたいという思いが沸々と出てきて、以前うまくいかなかったハードウェアにまた挑戦するのもありかなと思うようになった。

領域に関しては、ロケット・ホログラム・脳科学などが浮かんできたが、ロケットは大規模開発になるし、イーロンマスクがすでにSpaceXでどんどん先に進んでいる。ホログラムは、GAFA、特にマイクロソフトとFBが巨額の費用を投下して開発している。一方、脳科学に関しては、医学部の1-4年時に、大脳皮質の発生機構を研究するラボに所属していたこともあり、もともと興味があったのと、Medicalという自分のバックグラウンドも活かせるのではと感じた。というわけで、消去法と自分の強みを鑑みて、脳科学の何かをやってみるのが良いのでは、と領域を絞った。

そんな中、脳波というキーワードでPubMedで論文をリサーチしていたところ、2020年4月にUCバークレーの教授が公開していた下記の論文が目に止まった。

この論文は、下記の図のように、脳波を耳からのみで測定するイヤホン型脳波デバイスで、Bluetooth接続を通じてアプリで脳波を可視化するというもの。実際に、うとうとした時や瞑想時などリラックスした時に生じるα波と呼ばれる脳波の測定に成功していた。

また、「このイヤホン型脳波デバイスは、将来的には、瞬きによる音声アシスタントの起動、ストレス検出、自動聴覚閾値検出などのBCIアプリケーションとして利用できるだろう」と書かれていた。BCIとはBrain Computer Interfaceの略で、脳とコンピューターやその他の外部機器と繋ぐ技術で、考えるだけで体を操作できるような、究極的には攻殻機動隊の世界である。

この論文を読んだときに「これだ!耳だけで脳波測定できるなんて信じられないけど、これを商用化できれば手軽に脳波を測定してクラウドにアップロードし、研究者は解析できる世界を構築できるのでは?」と、衝撃が走ったのを覚えている。

脳波測定器と言えば、従来は、10-20箇所くらい頭全体にジェルをつけた電極を設置して、それぞれワイヤーで測定器に繋いで計測するという非常に大掛かりなものであった。

自分も医学生の時の病院実習で体験したことがあるが、セットアップだけで10-20分かかるし、検査が終わってジェルを取るときに髪の毛も剥がれてしまって痛いと感じた。これだと、病院の検査室でしか脳波を測定できない。

最近は、商用型では脳波計の小型化も進んでいるが、それでもヘッドバンド型が多く、個人的にはGoogleグラスの失敗例も考えると、このヘッドバンドを日常的につけて外を出歩くとは思えなかった。

もちろん、耳からのみの脳波測定だと、側頭葉周辺の情報しか得られないので、カバレッジは低くなる。しかし、Apple watchの不整脈検知と同じで、Comfortableで日常的につけていられるデバイスを提供することが重要で、精度は若干目を瞑ったとしても、結果的に大規模な脳波データが集まり、精神神経疾患の研究開発に役立てることができるのではと。

というようなことを考え、この論文のMethodに記載の作成方法を参考に、まずはα波を測定できるイヤホン脳波型を作成しようと思い立った。

退路を断つために宣言

かなり難易度の高いサービス開発という肌感はあったものの、これくらいの難易度を挑戦しないとすぐに飽きてしまうとも思ったので、進めることに。退路を断つためにtwitterで宣言した。

次の起業、アメリカですることにしました。グローバルで勝負したいので。まずは脳波領域の研究室に入り、信号処理プログラムできる共同創業者見つけて、向こうのアクセラに応募したいと思います。最短で来年1月には渡米できるよう準備します。メルプとイシヤクも継続

— 吉永和貴(Kazutaka Yoshinaga) (@kazu_098) September 10, 2021

メルプの海外展開を進める中で、海外展開が遅かったなという感覚があり、やっぱり、次は最初からグローバルにプロダクトを出さないといけないと思うようになった。そのためには、最初から英語でサービスを作らないといけないし、それは日本にいながらでもできるけれども、日本にいると、まだ自分はどうしても、日本のエンジニアを探して、日本語でサービスをリリースしてとなってしまうと感じたので、次は環境を変えた方が良いと感じ、渡米も検討し始めた。

イヤホン型脳波は当時は論文検索しても、全部で200件ヒットするかどうかくらいで、その中でも自前で開発を進めているところは、15年以上イヤホン型脳波の研究をしているデンマークの教授と、先ほどの論文を執筆されたUCバークレーの教授くらいだったので、バークレーの研究室に大学院生もしくは研究生として入って、実験しつつプロダクト開発も並行して行えれば理想かなと考えていた。

実際に、作りたいプロダクトを履歴書を添えて、LinkedInで教授にDMしたものの、元々接点が何もないこともあり、スルーされたため、一旦は日本で自分で開発を進めることに(のちに、教授自身もこのサービスでスタートアップを立ち上げていたことを知る)した。

どこから始めたら良い?

論文を読んで大体のコンセプトは分かったものの、Methodに記載されている電極の具体的な作成方法や、電子回路周りは、全く基礎知識がないので、そもそも用語レベルで何が書いているかが分からない。

具体的にどう進めたら良いだろうと思い、イヤホンをすでに開発している知り合いに相談したところ、まずは既存のイヤホンにアルミや銅などの導電性の物質を貼り付けて測定するのはどうか?とアドバイスいただき実験することに。その時のプロトタイプがこれ。

ただ、これは電極だけなので、電極を通じて流れてきた脳波(電気信号)を増幅するためのアンプや、アナログ信号をデジタル信号に変えるADC、信号をPC側に飛ばすBluetooth機能などを備えた電子回路基盤が別途必要になる。こちらに関しては、調べたところ、OpenBCIというすでに商用で利用可能で、GUIとして脳波をPCに表示できるデバイスがあったので、それを購入し、繋げて実験することに。

今見たら、さらに値上がりして15万くらいになっていたが(自分が購入した時は8万くらい)、それでも、研究室で使う脳波計は高精度であるものの100万〜することを考えると、ある程度手軽なので時短も含めて購入(中のスペックを知った今は、ボロ儲けしている感は否めない。小型化・低価格帯・高スペックな脳波測定器を提供して、この領域をリプレイスするという商売も全然ありだと思う。)

最初から取れるとは期待していなかったが、案の定、全然取れなかった。

ここから試行錯誤が始まるとともに、OpenBCIの呪縛にもハマっていく。

OpenBCIの呪縛とポリメイトへの変換

脳波デバイスの開発は、プロトタイプの段階でも、3Dプリンター・電極の素材の検討・アナログ電子回路・信号処理・BLE通信・ソフトウェアのプログラムと、ハードウェアとソフトウェアで多岐に領域がまたがるため、流石に1人で全部やるのは知識的にも厳しいと感じたので、特にハードウェア側でできるエンジニアがいないかなと思い、知り合いにひたすら声かけた。

すると、たまたま、地元が一緒で共通の知り合いがいる方で、中学時代から電子工作を趣味でしていた方と繋がり、一緒にやることに。大学時代に筋電の研究もしていたとのことで、ドンピシャだった。

2021年10月くらいの出会いだったと思うが、そこからは、平日はメルプやイシヤクをやりつつ、週末はその人の家に行って、ひたすら開発と実験を繰り返すという日々になった。この時の出会いで、実験の仮説検証が一気に早くサイクルを回せるようになった。

そのころは、OpenBCIのスペックを信じ切って、そちらは疑うことなく、主に電極周りとイヤホンの形状周りをひたすら実験していた。ハードウェア側の知識があまりなかったので、そもそも疑問を向けられなかったというのと、OpenBCIを利用して取れたと発表している論文もあったので特に疑っていなかった(ここでだいぶ時間をロスすることになる)。

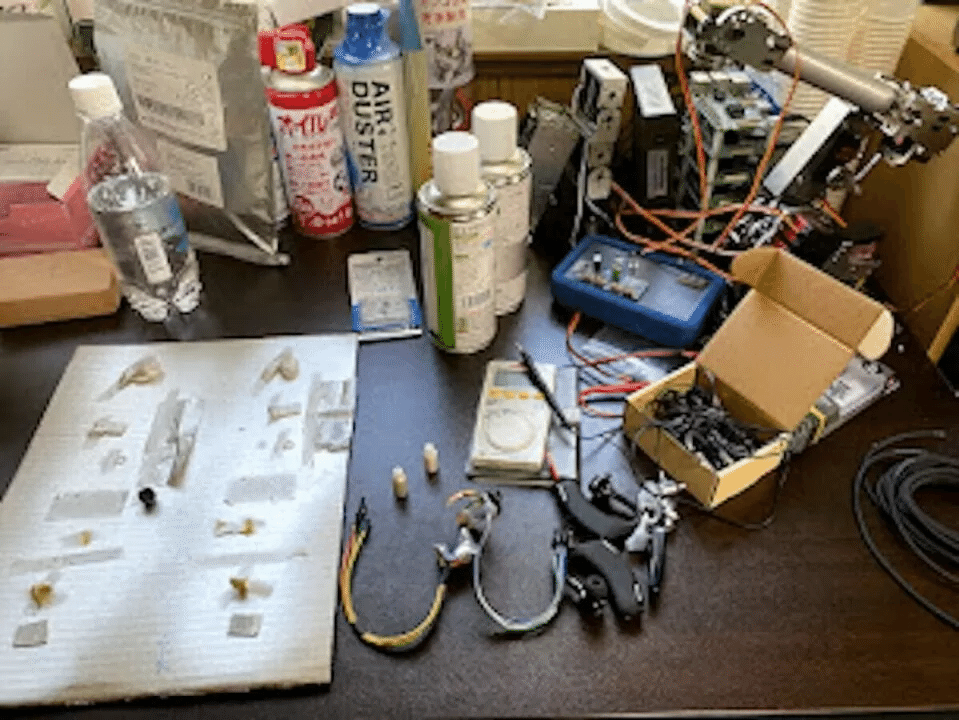

その時のプロトタイプはこんな感じ。

シリコンに銀スプレーがのらなくて剥がれてしまう、という別の問題もあるものの、一向に、耳の中だけではOpenBCIで脳波を測定することができず、徐々にOpenBCIが悪いのでは?と疑うようになり、脳波測定機を別のものの購入を検討するようになる。

実際に、OpenBCIはジェルをつけた湿式電極の場合には正常動作するが、今回のように乾式電極の場合には、皮膚電極抵抗のためにそのままではうまく動作しないという欠点があったのだが、気づくのに時間がかかってしまう。

同時に、国際特許も踏まえて、まだアイデアベースではあったものの特許申請も、メルプの時からお世話になっている弁理士さんにお願いして進めることにした。

あと、イヤホンから脳波を取得する試みの論文は、比較的少なかったので、重要なものは全部読んでnotionにまとめていった。

アナログ電子回路どうする?

電子回路周りは、そもそも電子回路って何?状態だったし、ソフトウェアのプログラミングは、やったことあったものの、ハードウェアは難しいのでは?と勝手に思い込んでいたこともあって、できる人を探すことに。

しかし、最近はデジタル回路になってきており、アナログ回路に詳しい人は少なくなっていることが分かった。メーカーに勤めている50代60代の専門職の方でないと中々詳しい人はいないとのこと。

最初は、ダメもとでtwitterやFBで声かけてみたものの集まらなかったので、やっぱり自分で理解しないといけないと思い勉強を始めることに。

振り返ってみると、この意思決定もより早くした方がよかった。食わず嫌いで、なんとなく難しそうという先入観があった。

IoTサービスを開発している知り合いに勧められた、以下の本を読んで、特にオペアンプについて挙動を理解するとともに、実際にやりながら覚えた方が早いので電子工作キットを購入して、簡単な回路を作成し始めた。

最初は、無理でしょと思い込んでいたが、徐々にわかるようになり、そうすると、脳波関連の論文で電子回路を解説していたところも理解できるようになっていった。実際わかってみると、脳波回路ではそんなに難しいことはやっていなくて、いくつかのフィルター回路で目的の信号を取り出して、増幅しているだけだったので、後は脳波測定に合ったオペアンプをどう選定するかという問題に着地した。

また、最近は部品を組み立てる前に、PCで回路をシュミレーションできるソフト(LTSpiceなど)もあることを知り、そちらの勉強も開始。その後は、基盤を発注して、部品を載せて実機でも確認するという作業になるわけだが、そこも勉強して、困ったら詳しい人に聞くか、フォーラムに投稿するかしてなんとかキャッチアップできるようになった。

人種関係なく、すぐに優しくinformativeな回答をしてくださる人がいて、ありがたいなとしみじみと感じた。また、「回路作成→事前シュミレーション→工場に発注→届いた基板に部品を実装→実機での動作確認」というプロトタイプにおける一連の基盤開発の流れを自分の手で経験することができたのは、大きかったし、脳波測定の電子回路は一旦完成した(と思っている)。

慶應理工学部、三木教授との出会い

少し専門的な話になってしまうが、脳波は別にすごいものではなく単なる電気信号なので、体の表面から測定する場合には、電気を通す物質を皮膚に接着させて通電させて脳波を測定機器側に送らないといけない。

ただ、皮膚に到達するまでの間に、頭蓋骨→皮膚層を抜けないといけないので、皮膚の表面に達した時点でだいぶ減衰している。特に、角質層と言われる表皮の一番外側の層での抵抗が著しいので、その部分で脳波信号が弱まってしまう。その対策の1つとしてその部分を針で刺してしまって抵抗を減らして、ノイズの少ない脳波を取ろうというアプローチ(MEMS:Micro Electro Mechanical Systemsの略)がある。

OpenBCIで実験していく中で、やはりどうしても論文の通りに脳波が取れないので、他の方法はないかと検索していて上記のアプローチがあることを知り、国内で、母校の慶應の理工学部の三木教授が研究されていることを知った。

ダメもとでメールを直接送ったところ、なんとすぐに返事が来て、オンラインミーティングをすることに。慶應は数年前から、医工連携プロジェクト(医学と工学が連携して、スタートアップを支援)を行っており、三木先生は工学部側の代表もされていることもあり、とてもスタートアップに対して理解が深く、こんな先生もいらっしゃるのかと感銘を受けた。

イヤホン型脳波プロジェクトに関して、プレゼンさせていただいたところ、大変興味を持っていただいて、ぜひ共同研究しましょうとなった。

針を刺すと聞くと、痛い・怖いというイメージが先行すると思うが、実際は角質層は爪の白い部分のように死んだ細胞からなっているので、針を刺したとしても、理論的には痛みを感じない。とはいえ、デバイスとしては受け入れ難いかもしれない。もし、MEMS技術で脳波が取れるようになったとしても、機構の設計とユーザーへの見せ方は非常に重要になるだろうなと思いつつ、実験を重ねた。針タイプではないドライ電極での開発も並行して行う。2022年1月以降は、週末は慶應の矢上キャンパスに通うことになる。

慶應は大学一年の時に日吉キャンパスに通っていたのみで、15年ぶりの日吉で懐かしさを感じた。土日実験して、昼は日吉でラーメン食べてを繰り返していた。

はじめての実験成功!

脳波を測定するには少なくとも2つの電極が必要で、2つの電極から測定した脳波信号の差分を増幅して取得する。片方の電極から取得した電気信号には脳波が入っていて、もう一つは全く脳波が入っていないことが望ましい。

そうして実験を進めていくうちに、全ての電極を耳に収めたタイプではないが、1つの電極(検出電極)を耳の中に入れて、もう1つの電極(参照電極という)を乳様突起(耳の後ろの出っ張った部分)に置いた場合で、α波を測定することに成功した。

この時の喜びはひとしおで、このまま全ての電極を耳に収めて、すぐにα波の検出はできる!と考えていた。α波検出で、具体的には、瞑想のスコアリングや、例えば会議中にうとうとした時にアラートを出す or リラックスを促すクラシック音楽などに自動で音楽を変える、などができるようになる。

実は、この時、今まで述べていたOpenBCIという脳波計デバイスではなく、ポリメイトというドライ電極にも対応した高性能な脳波測定デバイスに切り替えていた。最初からこちらの脳波計で測定していれば、3-4ヶ月は期間短縮できたと思うが、こればかりはどうしようもない。

最終的には、脳波計自体も外付けではなく自前の脳波回路を用意して、かつ、耳の中に収めないといけないのだが、一旦は電極周りと、その後の脳波測定回路周りは分離して実験を進めていた。

UCバークレーのアクセラ、SkyDeckに採択

これは本当に大きな転機の1つになったが、次の起業では最初からグローバルで展開したいので、ビジネスのためにアメリカに移住したいと考えていた。しかし、ビザの問題もあるし、プロトタイプもまだ完成していない状況で具体的にどのように進めたら良いのか、どう足がかりを作ったら良いのか分からないという状況で、日本で開発を進めていた。

そんな時、たまたま知り合いの経営者と話す機会があり、次の起業をアメリカで考えていると伝えたところ、「締め切りまで後数日しかないけれど、JETROがスタートアップの海外展開を支援するアクセラレーションプログラムをやっていて、私も昨年そちらに参加して良かったよ。実際に米国法人もたててビザも取りました」と返答いただき、急いで、英語でのプレゼン資料を作成してギリギリで提出した。2022年8月末くらいだったと思う。

サービスのHPも必要だったので、Strikinglyで下記のように突貫で作成

今までこうした書類系はほとんど受かったことがなく(過去に海外のマスター留学や奨学金などは全滅)本当に、まさか受かるとは思っておらず、メールが来たときは飛び上がりそうだった。

しかも、第一志望で出していたUCバークレーのスタートアッププログラム「SkyDeck」。

プログラム自体は2022年11月〜2023年2月の約3ヶ月で、最終日のDemoDayには、100名近くの米国の投資家が参加されるとのこと。そのピッチで投資家が興味を持ってくれば、米国での事業展開の足がかりにもなる。

ちなみに、採択された企業は、プログラム前半の11月〜12月中旬は現地に行くことが望ましいとのことだったので、急いで旅券を手配した。また、今まで続けていた週1回の医師の内科・訪問診療のバイトも10月末で辞めることにして(辞めざるを得ず)、事業一本で行くことに決めた。

スタートアップを取り巻くエコシステムの密度が違う

若干の不安と多くの期待を持って、11/1にサンフランシスコに到着。Airbnbで6週間滞在予約したが、

よろしければサポートお願いします!いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!