【メルプのリアル】第3話:医療機関向けの検索・予約・口コミサービスで、何が考慮漏れだったのか?

この連載記事では、当時ビジネスを全く知らなかった私(かず)が、初めて医療業界のSaaS「メルプWEB問診」を立ち上げて、約3年後に約200医療機関にサービスを導入した0→1終了のタイミングで2020年に株式会社JMDCに売却するまでの話です。当時、何を考えていたのか、失敗したこと、うまくいったことを振り返っていきます。圧倒的にリアルで生々しい、メルプのリアルを、共に見ていきましょう。

前話までのあらすじ

主人公、かずは、医学部6年生の時に医療系のアプリ開発コンテストに参加し、そこで、後のメルプ共同創業者兼CTOとなる片岡と出会う。その時のお薬飲み忘れ防止IoTサービスは、3年を経てクローズしチームも解散することになり、また0から出発することに。そこに学生の時の同級生で眼科医をしている水上が加わり、3人の創業メンバーになり、サービスアイデアを出し合った結果、、、

第2話はこちら>

それでは、当時(2016年)に3人で考えていた、下記の主に3つの大きなサービスに関して、今振り返ってみて、考慮が漏れている点や実現可能性などを記載していきたいと思います。

1)医療機関向けの予約・口コミサービス:medYelp

米国ZocDoc(参考):https://www.zocdoc.com/

2)バイトしたい医師と受け入れたい医療機関を人材紹介を介さずにダイレクトにマッチングさせるサービス:medUber

・Uberのmedical版ということで

3)WEB問診サービス

案1)医療機関向け予約・口コミサービス:medYelp

当時作成していたパワポのスライドがあったので、原文ママ掲載したいと思います。

病院検索と予約の課題

現状でもいくつかの病院検索サイトはあるが、見にくく、コメントの信憑性が不確かなため、実際に利用している人は少ない

未だにほとんどの人が、googleで「〇〇区 内科」などと検索して、医療機関のHPを片っ端から見て営業時間か否かを確認しており、病院を探すのに非常に時間がかかっている

予約システムがないために、その病院に行くことを断念する患者さんが多い

紙の問診システムは、記載していない患者さんが多い→結局診察時に最初から症状を聞く羽目になるし、問診結果を電子カルテにタイプしなければならない

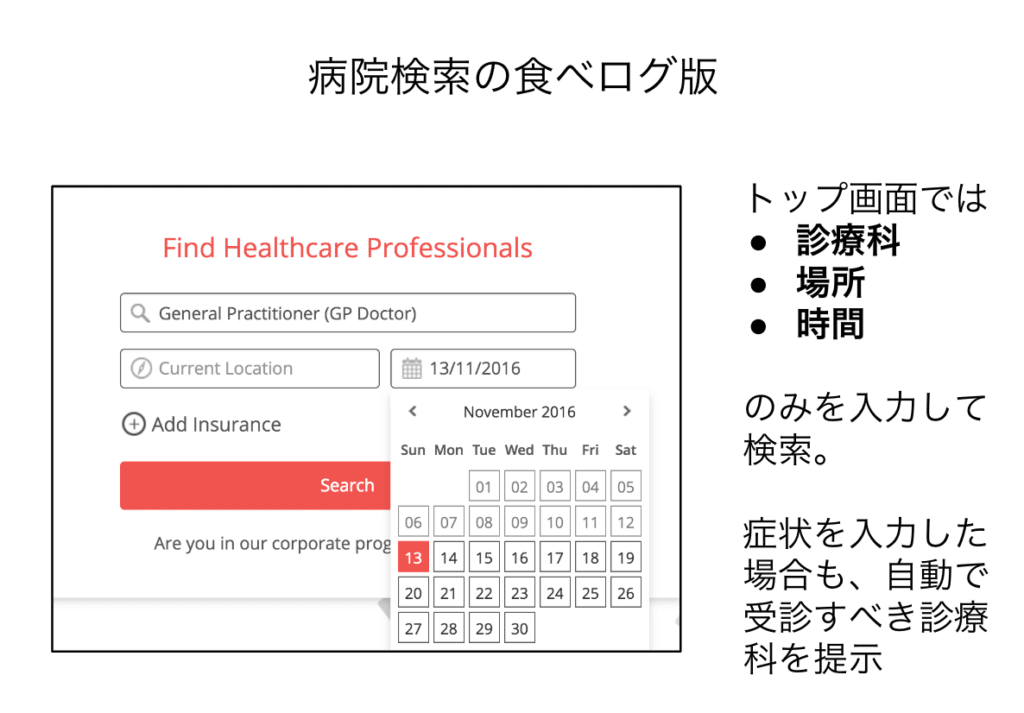

解決策:病院検索の食べログ版の提供

何かしらの予約サービスは、日本だと、食事なら食べログ・グルナビ、美容室ならホットペッパービューティーなど、すでに市場シェアを独占していてユーザーに第一想起されるサービスがあるのに、なぜか医療はないよねという課題意識を発端に出たアイデアですね。

アメリカは、医療機関ではなく医師個人を予約するサービスの大手でZocDocというサービスがあり、当時ですでに全米クリニックの40%をカバーするほどの市場シェアをとっていたと思います。今はさらに増えているかもしれません。

そして、医師個人の予約詳細ページに行くと、予約できる時間帯と、amazonのレビューみたいに、実際に受診した患者さんのレビューがずらりと並んでいます。

日本では、まだこの手の病院検索+予約+口コミが一体となって、市場シェアをとっているサービスがないため、参入余地はあるのではと考えていました。

まぁ、みなさん誰もが考えつく、よくあるアイデアですし、今までに国内でもトライされた企業はスタートアップ・大手含めたくさんあると思います。過去にはリクルートも参入して、でも、今は人間ドック・健診の予約システム「マーソ」のみになっています。

国内の病院検索・予約システムは玉石混合状態

翻って、国内の病院検索・予約システムを見ると、玉石混合状態ですね。

まず、病院検索システムに関しては、こちらは病院ナビというサービスですが、PCベースで広告もたくさん入り込んだりして(結局広告ビジネスになっているので仕方ない部分もありますが)、情報がてんこ盛りになっており、ユーザーからするとシンプルなUI/UXになっていないので検索しづらいです。

結構古くから提供している会社が多いので、UI/UXも十数年前のホームページ風になっているところが多いですね。

似たような大手のサイトが7,8社くらいありますが、どこも似たような画面です。で、結局ユーザーはシンプルなUIですぐに目的の情報に辿り着けるgoogleで病院検索します。

病院予約システムに関しては、こちらも玉石混合・群雄割拠状態で、一番市場シェアが多いところでドクターキューブというサービスで4000件です。

4000件と聞くと多いと思うかもしれませんが、クリニックが国内で10万件あることを考えると、市場シェア4%しか取れていないことになります。しかもこの会社は15年近く病院むけ予約システムを提供している会社で15年かけて4000件という感じですね。もちろんすごいと思いますが。

というようなことを考えて、ある程度リサーチはしたものの、「病院検索やどの医師が良い医師かわからないという課題は、患者さんからしたらあると思うので、シンプルなUI/UXの病院検索予約システムで、かつ、患者からの口コミもつければサービスとしていけるのでは?」という仮説で見切り発車でブラウザ版のモックをコード書き始めました。

さて、何が考慮漏れだったのか?

今振り返ってみて、このアイデアの足りなかった部分、詰められていなかった部分は何だったのかを記したいと思います。

1)アメリカと日本の医療保険制度の違いの考慮もれ

当時は、アメリカでは、ZocDocという全米シェア40%もとっているサービスがあったので、どうして日本に似たようなサービスがないんだろう?できるじゃん!と安易に思っていました。

ただ、よくよく考えると、

よろしければサポートお願いします!いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!