どうして平成の若者は、盗んだバイクで走りださないのか。

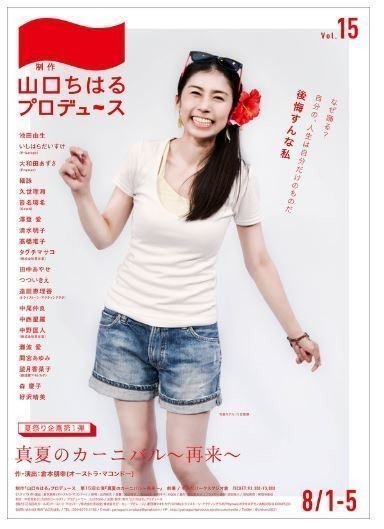

山口ちはるさんプロデュースの舞台を観にいった。

私は演劇の経験も観劇の習慣もなく、友人が出演するので出向いただけの、だいぶ薄口な客である。

なので演技論や演出評価などはまったくわからないが、観劇を通して感じたことを書いてみたい。

※一部ネタバレを含みます。

おおまかなあらすじは以下。

舞台は現代の弱小劇団。

家庭持ちの40~50代主婦たちで構成されているアマチュア劇団は、新作講演をおこなうことになる。

演出の都合上、20代前半の女の子数名も劇団に加わって、稽古をしていくのだが…?

構造としては、

趣味のノリで楽しく演劇がしたいおばちゃんチームと、個性がバラバラで1枚岩になれないヤングチームの内外対立と和解を、キャラクターそれぞれの価値観・成長にスポットを当てつつ描いていく、エンターテイメント作品である。

現在31歳である私は、このお話の2代構造にはピタッと当てはまらず、ヤングチームからみるとおばちゃんだろうし、おばちゃんチームに並んでも浮いてしまいそうだ。

でも自己投影する役が存在しない分、物語の全体を楽しみ、ハツラツと演技するみなさんを、俯瞰して考察できるような気もする。

なので、めちゃくちゃ個人的な読み取りなのだが、いくつかの気付きを並べてみたい。

「自分」を脱ぎたいおばちゃんと、「何者か」になりたい若者たち

本作には8人分のおばちゃん役があり、

それぞれに、仕事でセクハラを受けた、親の介護問題、熟年離婚、娘の反抗期など、

妻、ワーママ、嫁、母親といった「何かしらの役割」に疲れたからこそ、演劇に楽しみを求めている、という共通点がある。

彼女たちは自分を脱ぐために演劇をしている。

もうチヤホヤされる時代はとうにすぎ、子どもが手を離れ、自由な時間ができたものの、

ながらく「自分という個性」に向き合わず、生活に必要な役割の仮面をつけて生活していたので、キャラの差分はあるものの、みな一様に感受性が乏しい。

よく言えば、ある出来事に対する感想が似かよっており、テンションもそろっているので、おばちゃんチームはバッチリ団結しているようにみえる。

ヤングチームがおこすいざこざにも、あらまーそうなのーそういうときあるわよーと穏やかなリアクションをとる。

この態度は寛大におもえるが、実は関心度が低くココロではなく頭で対応しているのである。

担ってきた役割には不必要だったため、むき出しの感情へのつきあい方をスッカリ忘れてしまっている。

歳を取ると「まるくなる」なんて良く言うが、

これも優しさや許容が増したというよりは、「自分の個性よりも役割を生きる」ことにより、感じる力が鈍って鋭さがなくなる現象なのだろう。

おばちゃんたちはそんな鈍った自分をエプロンと一緒に脱ぎ捨て、再び鮮明な何かに突き動かされたくて演劇をしている。

私にはそう見えた。

ではヤングチームはどうだろう。

ヤングチームは8人で、おばちゃんチームと対照的に個性的だ。

高飛車な自信家

群れることで気が大きくなるカバンもち

プライドの高いブリッこ女子

粗野だがフラット視点の空気読めない系

気の弱いいじめられっ子×2

暗い過去を乗り越えた苦労人

情熱的な野心家

アニメのキャラのように、ひとりひとりの性格がセリフと動きにデフォルメされており、全員が「今の自分」よりもっとくっきり輝く「何者か」を目指している。

内気で大人しいキャラクターだった子達も、演劇をしている間だけの「つかの間の変身」ではなく、

自分は「本質的に変わってゆける」と信じて疑わない。

そして他者の発言や振る舞いに敏感で、自分とちがう価値観を認めることができず、うまくにごすスキルもなく、とにかくよくモメる。

そう、彼女たちは「青い」。

夢見がちで尊大で、自意識過剰でセンシティブだ。

「自分だけのオリジナル」を追い求めるくせに、ひと時も休まずにライバルの動向を気にしている。

扱いずらく、狭量で未熟。

しかしエネルギッシュで、突き抜けて魅力的。

作中での「若者たち」はこのように定義され、おばちゃんたちとは「静と動」の対比がされていたのではないだろうか。

平成生まれの若者たち

昔から広く知られているように、若者は傷つきやすい。

仲間意識が強く、集団からはみ出ることに敏感なのに、一方では、とがっていたい、誰かのマネなどしたくない、という願望も強い。

対人経験が浅く、失敗だらけだし、他人の思想にズカズカ土足で割って入り、好き勝手な持論をならべたかと思うと、自分への否定には心底動揺してココロを乱す。

彼ら彼女らの感情は忙しい。

体力と気力にあふれている分、内から外から、常に何かに突き動かされ、新しいモノの影響をいちいち受けて、自己を形成し、体当たりで「世間」というモノを知っていく。

本作で「ヤングチーム」を演じた役者さんは、全員が平成生まれであるはずだ。

昭和生まれの私は、彼女たちのナマの演技、声、視線に、はじめて「平成最後の夏」を意識させられた。

若者が傷つきやすいことは昔から変わらないが、「現代の若者」である彼女たちを包囲する環境は、私が若者だった10年前から、少しかわってきているのではないだろうか。

彼女たちは若いパワーを持て余して壁にぶつかったとき、バイクを盗んで走り出したり、校舎の窓ガラスを割ったりしない。

もっとスマートに手っ取り早く解決するため、手元のスマホで「検索」するのだ。

スマホ時代、SNS時代を生きる若者たち

この10年の時代の変化は、なんといってもスマホの普及だ。

それに伴い、代表的な娯楽であったテレビ放送が勢いをなくし、SNS、YouTube、個人ブログ、非地上波放送などが発達。

「不特定多数の人に自分を発信する」というハードルが大幅にさがった。

このことが若者たちに及ぼした影響は大きく2つ。

名前だけでも「何者か」になりやすくなったことと、「ひとりでいる」ことが劇的に難しくなってしまったのだ。

若者とは影響されやすく、また「影響を与えたい人」でもあるため、ここ10年でメジャー化した、ブロガー、YouTube、地下アイドル、歌い手、インフルエンサーなどの肩書は、大変に魅力的にうつるだろう。

かつてはアイドルになりたければ、オーディションに受かったり事務所に所属したりせねばならず、また、実際のアイドルをみることができる場はテレビやライブであったから、どんなに憧れようと「距離の遠さ」は誰もが認知できるところであった。

ところが、現在ではアイドル個人がSNSを運用したり、リアルイベントの場も多いので、日常的に近い距離を感じられる。

友人のメールを読むのと同じ手軽さ、同じテンションでアイドルやタレントの日常を除くことができる。

そしてアイドルになりたければ、動画サイトや自身のSNSに写真や動画を投稿し、「アイドルしてます」と名乗ってしまえば、一旦夢はかなってしまう。

これは新しいマネタイズと密接に関係しているので、批判するつもりはないのだが、しかし若者たちは、「強く長く憧れるチャンス」を失ってもいるのかもしれない。

夢が叶いやすくなった反面、努力の期間が短期化して、若者本来の「夢中になってどこまでもすすめるパワー」に規制がかかっているように感じる。

「さとり世代」「最近の若者は冷めていて無気力」のような論調は、夢が夢として遠さ、希少さを失ってしまった弊害なのではないだろうか。

ネットの中に、気軽に検索できる体験談や格言、ニュースがあふれているので、自分の状況に悩み、葛藤し、憤りを他者にぶつける、という経験も積みにくくなっている。

なんとなく似ている誰かの体験をネットを通してなぞることで、自分の人生の答えを手に入れたような、解決したような勘違いをしがちで、劇中の彼女たちのように、自分をさらけだす必要が薄れたのだろう。

物理的にはひとりで部屋にいる瞬間でさえ、手にしたスマホから、何千人もの意見が彼女たちを取り囲んでいる。

これにより、若者の特権である、爆発的なパワーが行き場を失いしぼんでいる。

平成の若者は、野に咲く一輪のバラになれない。

「恋せよ乙女、いのち短し」のように、若者としてすごす時間は大変短く希少で、彼女らはしばしば花に例えられる。

かつての若者は、花畑の中で「その他大勢」に紛れることを恐れた。

集団に所属するという安心感を得つつも、いつか誰も知らない特別な場所で、自分一人で咲き誇り、たった一輪のバラとして、誰かに発見され、尊ばれることを願っている。

平成の若者にも同様の心理は存在しているが、情報過多社会のため、1の疑問に10の回答がすぐさま得られてしまい、「自分だけの未開の地」を探すことが非常に困難だ。

どこにいっても先駆者たちの立派な花が咲いており、しかも「あの場所は危険、あの場所はダサい」と口コミがはりめぐらされている。

一輪だけで咲きたいのに、一般的に「正解っぽい」とされる場所にぎゅうぎゅうくっついて咲くしかない。

あまり近いところで咲いてみても、日当たりも悪いし、お互いのトゲが刺さって痛いのだが、離れてポツンと咲いてみても、不特定多数の他人の声が、そっちはよくないぞ!と大声でまくしたてるのだ。

公務員や一部の企業、大学に人気が集中し、オリジナルであることよりもスタンダードであることの意義を、ネットに潜む大人たちから押し付けられてしまう。

これが平成の若者たちの現状ではないかと、私は考える。

この講演で、ヤングチームの自由さをおばちゃんチームが見張りまくって抑制していたら、どんな作品になっただろうか。

せっかくの若さと個性が中央値にならされた、とても退屈な物語だったにちがいない。

「模範解答が溢れすぎている」という生きずらさを若者たちに残したまま、彼女たちの無鉄砲な輝きを奪って、平成の夏が、終わろうとしている。

記:瀧波和賀

Twitterもやってます^^

いいなと思ったら応援しよう!