2.4 イ短調およびハ短調の音階と和音

前節(2.3節)では、全音階の成立、およびハ長調の音階と和音について見てきました。この節では短調について取り上げます。短調の中でも特に基本となる(と私が考えている)2つの調、イ短調とハ短調を詳しく見ていきましょう。

2.4.1 原初的な全音階からイ短調の音階(イ調 自然短音階)を導き出す

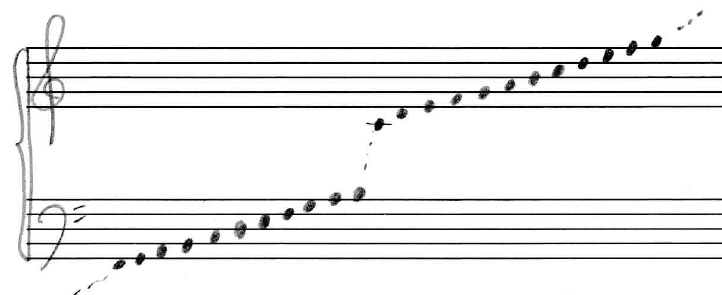

前節で見たとおり、ファから完全5度を6回積んで音を隙間なく敷き詰めると、……ファソラシドレミ……という上下に無限に続く音階(私の言う原初的な全音階)が得られます。譜例を再掲します。

前節では、この中から「ド」を中心音として選び出し、ハ調の「長音階」を導き出したのでした。本節では、「ド」の代わりに「ラ」を中心音として選び出してみましょう。次の譜例のようになります:

この「ラシドレミファソラ」という音階を、イ調の「自然短音階」(英: natural minor scale)と呼びます。ハ調の長音階の場合と違い(長音階は単に「長音階」で良いのでした)、「短音階」という言葉の前に「自然」という形容詞が付いていますね。つまり短音階には種類があることになります。順を追って見ていきましょう。

2.4.2 短音階における主音・属音・下属音・導音

前項で得られたイ調の自然短音階の音程関係を、ハ調の長音階と比較しながら見てみましょう。

長音階とは半音の入ってくるタイミングが違いますね。主音から並べるとそれぞれ以下のようになります。

長音階: 全 全 半 全 全 全 半

自然短音階: 全 半 全 全 半 全 全

ところで前節では、長音階で出てきた7音のうち、ド(主音)、ソ(第5音)、ファ(第4音)、シ(第7音)にそれぞれ「主音」「属音」「下属音」「導音」という名前を与えましたね。自然短音階でも、「主音」「属音」「下属音」は以下の通り問題なく定義できます。

主音は当然ながら、今回われわれが中心音として選びだした「ラ」ですね。属音は第5音、主音の完全5度上の「ミ」となります。下属音は第4音、主音の完全5度下(完全4度上)の「レ」です。ここまでは良いですね。

では導音はどうでしょうか。音階の第7音は「ソ」ですが、「ソ」と「ラ」がなす音程は、半音ではなく全音です。長音階において、導音が導音たる所以は、「主音の半音下」であるがために「主音に戻りたがる」性質が強い、ということにありました。ところが、これが「主音の全音下」となると、主音との距離が遠すぎて、主音に戻りたがる力がほとんど働かないのです(まるで、ある程度まで近づかないと引き合わない磁石のようですね)。

以上のように、イ調 自然短音階の「ソ」は、主音の「ラ」に戻ろうとする力を持たないので、導音とは言えません。自然短音階には導音が無いのです。

2.4.3 和声短音階

短調に導音はありません、以上お話終わり!……ということであれば、短調をめぐる音楽理論はもっとずっとシンプルであったに違いありません。しかし、歴史を見る限り、現実の人類[注1]は明らかに、「短調の曲でも導音を使いたい!」という欲望を抑えることができませんでした。ここから、歴史の必然として、短調についての理論が複雑化していきます。今しばらくお付き合いください。

さて、「ソ」が導音として「失格」なのは、主音のラからの距離が離れすぎているからでした。全音では遠すぎる、あと半音だけ「背」が高ければ……ということで、このソに半音分の「下駄」を履かせて「ソ♯」とすることが行われるようになったのです。これによって以下の音階ができます:

これを、イ調の「和声短音階」(英: harmonic minor scale)と呼びます(和声的短音階と言う場合もありますが、全く同じです)。ソ♯〜ラが半音となり、ソ♯がめでたく導音として使えるようになりました。また、その副産物として、ファ〜ソ♯の間に増2度が出現しています。

和声短音階: 全 半 全 全 半 増2° 半

この音階によって「ソ♯」が使用可能となったため、短調においても属七の和音(ミソ♯シレ)を用いたT-D-T進行が可能になります。このように、短音階を長音階同様の機能和声に組み込めるようになったことが、そもそもこの音階が「和声」短音階と呼ばれるようになった理由です。

ここで、ハ長調においてはファ〜シの増4度として現れていたトライトーンが、ここ(イ短調)ではレ〜ソ♯の増4度として現れていることに注意しましょう。

2.4.4 旋律短音階

和声短音階は、それ自体有用な音階ですが、ファ〜ソ♯の増2度は距離が大きいので、メロディー(旋律)としては歌いにくいという欠点もあります。そこで人類は、ミ〜ファ〜ソ♯の音程関係(半音と増2度)を均すために、ファにも半音分の下駄を履かせることを覚えました。以下の音階です:

これを、イ調の「旋律短音階」(または旋律的短音階、英: melodic minor scale)と呼びます。旋律としての歌いやすさを重視した音階であるため、この名前になっています。

旋律短音階: 全 半 全 全 全 全 半

こうして人類は、短音階において導音を保ったまま、ややもすれば不自然な増2度を消滅させることにまんまと成功しました。実際、バロックから古典派の時代にかけて、「旋律短音階」という新たなる音階の形が発見されたことは、その後の音楽理論(ジャズ理論を含む)の発展に深く寄与してきました。その話はまた追い追いしていきましょう[注2]。

以上、イ調の短音階として、b)自然短音階、c)和声短音階、d)旋律短音階の3種類が順に現れました。およそ短音階というものには、この3種類があるということを覚えておきましょう。

2.4.5 主要三和音からハ短調の音階(ハ調 自然短音階)を導き出す

ところで、前節で見たとおり、長音階は、「原初的な全音階」から「ド」という中心音を選び出すことによってだけでなく、「ファラド」「ドミソ」「ソシレ」という主要三和音を積み上げることによっても導き出すことができるのでしたね。短調の場合はどうでしょうか。

「ファラド」「ドミソ」「ソシレ」はいずれも長三和音でした(ファ〜ラ、ド〜ミ、ソ〜シがいずれも長3度です)。今回は短調を作りたいので、これらをすべて短三和音に変えてしまいましょう。それぞれ真ん中の音を半音下げることによってそれは実現します(ファ~ラ♭、ド~ミ♭、ソ~シ♭はいずれも短3度です)。

「ドレミ♭ファソラ♭シ♭ド」という音階ができました。

今できた音階について、次の譜例で音程関係を調べてみると、主音こそ異なるものの、音階の形(全 半 全 全 半 全 全)がイ調 自然短音階b)と完全に一致していることが分かります:

従って、今得られた音階e)は「ハ調 自然短音階」ということになります。

2.4.6 ハ調の和声短音階と旋律短音階

イ短調のときと同様、ハ短調についても和声短音階と旋律短音階を作っておきましょう。前節からの続きでf), g)と記号をつけておきます:

操作としてはイ短調の時と全く同じで、それぞれ第7音、ついで第6音に半音分の下駄を履かせています。ただ、見た目上、イ短調においてはそれらが「♯を付ける」ことにより実現していたのに対し、ハ短調においては「♭を外す」ことにより実現しています。つまり、上の譜例でe)自然→f)和声→g)旋律、と進むにつれて、ハ短調が少しずつハ長調に近づいていることが分かります。それでもこれがハ長調ではなくハ短調のままでいられるのは、ミの♭が外れていないからです。このミの♭は、いわば短調が短調であるための最後の砦です。

このように、短調が短調たる所以としては、「第3音が主音と短3度をなしている」ことが最も本質的で、それに比べると第6音、第7音の位置づけは流動的だと言えます。逆に考えると、長音階の第3音を半音下げるだけで簡単に短調(旋律短音階)を作れるわけです。この点ものちのち重要になってきます。

以上、本節では短調の基本として、イ短調とハ短調の音階と和音について見てきました。

次回予告

前節と本節で、それぞれ長調と短調の最も基本的な形として、ハ長調、イ短調、ハ短調について基本的なことを学びました。次節では主音を12音の中から自由に選び、音階を作ることを学んでいきます。第2章(音高に関する楽典基礎)もいよいよ大詰めです!

脚注

[注1] 「人類」とは如何にも主語が大きすぎる表現ですが、ここでは短音階が3種類に分かれた経緯、その必然性を強調するため、敢えて多用させてもらいました。もちろん正確には、「近代ヨーロッパの音楽家たち」というのが適切な大きさの主語になります。

[注2] ところで、クラシック音楽の真面目な楽典では、旋律短音階は上行形でのみ使用すること(下行形では自然短音階に戻すこと)を原則とすることになっています:

これは、「旋律短音階の使用は、旋律が下から主音のラに向かって上行するときにのみ許可する」という発想に基づいています。旋律短音階の「目的外使用」は控えるべし……ということですが、実際にはこのルールはクラシック音楽の内部でもそれほど絶対的なものではありません。あのバロック音楽の集大成をなすJ.S.バッハも、普通に旋律短音階の下行形を用いています。一例として、以下は彼の「2声のインヴェンション」第4番(BWV775)の42小節目〜、左手部分の譜例です(本項での説明に合わせるため、原曲のニ短調をイ短調に改め、さらにト音記号の音域に移しています)。主音のラからの下行形において、ソにもファにも♯がついたままになっていますね。

後にジャズの理論を見ていくときにも、この旋律短音階(メロディック・マイナー・スケール)はきわめて重要なスケールとなりますが、そこではもはや上行形・下行形の区別は完全に無意味となります。このような背景から、この記事では、敢えて旋律短音階の下行形については本文中で扱わず、この脚注で触れるに留めました。

このマガジンの記事一覧

前の記事

次の記事

先に第3章(コードに関する基礎知識)に進む

いいなと思ったら応援しよう!