徹底解剖:ピアノ名曲選 Vol.4【ドビュッシー:月の光】

皆さんこんばんは!ラボムジがお送りする【徹底解剖シリーズ】、今回は《ドビュッシー:月の光》を取り上げます!

ピアノを習っていても意外と目を向けたことがないであろう《ものすご〜く細かなポイント》に着目したマニアックなコンテンツを配信していきますよ〜🔍

ドビュッシーのピアノ作品といえば、まずこの『月の光』が挙がるでしょう。このベルガマスク組曲の第3曲は、印象派音楽を代表する一曲として世界中に愛される存在であることは言うまでもありません。

有名になる曲にはある程度の法則があると思っています。例えば

・印象的なメロディ/ハーモニーを持っていること

・演奏時間が極端に長すぎない作品であること

・演奏に求められる技術が高すぎないこと

など。

特に3つ目は再現性の如何に関わることで、何度も弾かれる作品になるためには重要な要素です。演奏家からすればもっと素敵な作品があるのに!と思うのは難易度を無視しているからであって、ベートーヴェンなら悲愴ソナタ、ショパンなら幻想即興曲、リストならラ・カンパネラが圧倒的な市民権を得ているように、「再現性のある作品」という要素は極めて重要なのです。

(ゴドフスキーとかアルカンとかが弾かれないのは高確率で難しすぎるからですよね…)

そして『月の光』はまさに、これらの条件を満たす作品と言えるでしょう。

さらに重要なことに、この曲は演奏しやすい以上に、ドビュッシーのあらゆる細かいアイディアが詰め込まれていることに触れなければなりません!

むしろラボムジでは、見逃してしまいがちな細かいポイントこそ紹介していこうと思います。

それでは、行ってみましょう。アンディアーモ!

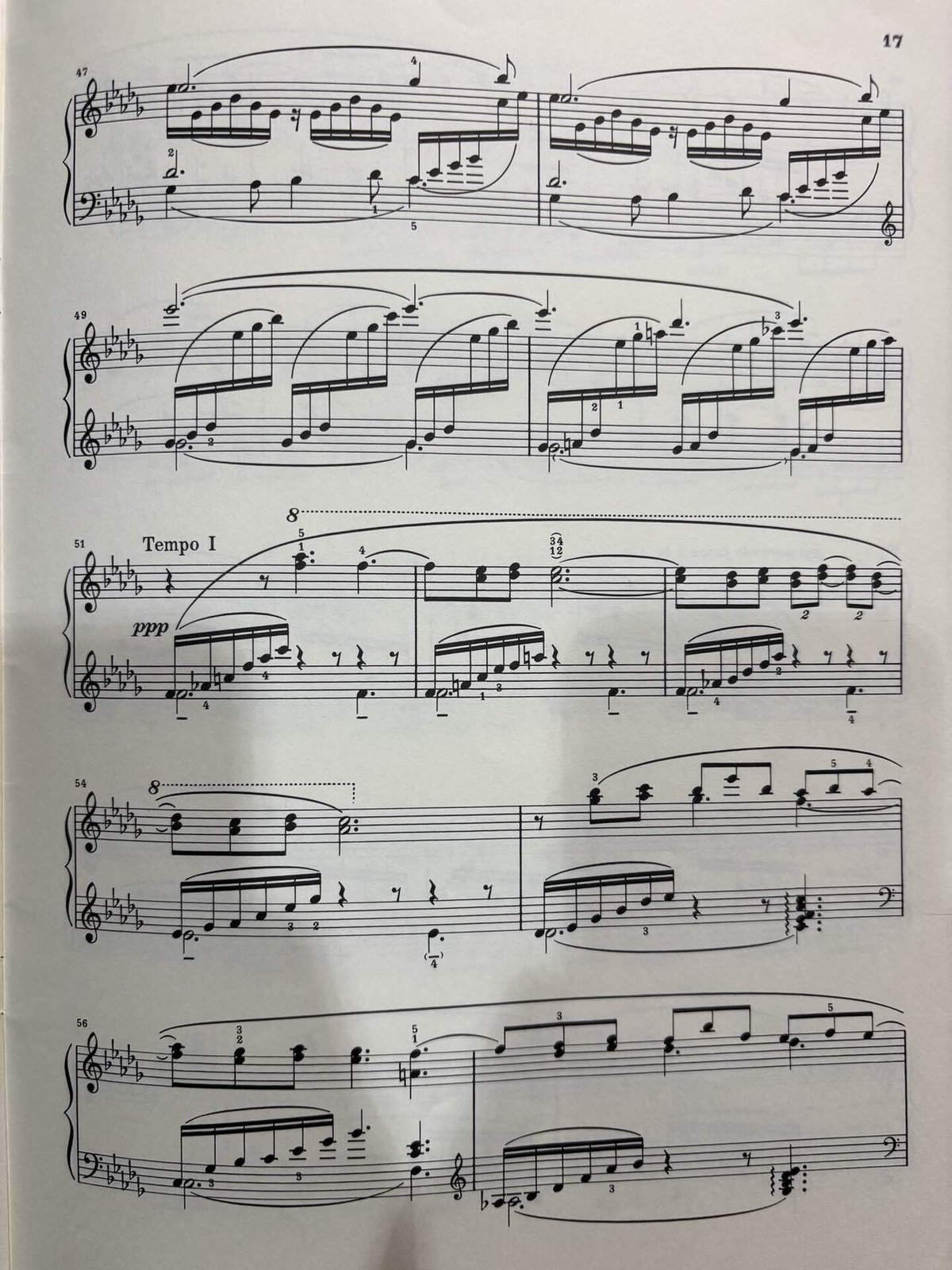

さて、この楽譜を見てまず注目すべきはどこでしょう。

答えは人それぞれですが、最初のスラーの長さは特筆に値するのではないでしょうか。

その長さ、なんと14小節!

これを歌い上げることは頭の片隅の置いておかねばなりませんね。

ちなみに5小節目から9小節目にかけて、バスはゆっくり変ニ長調の音階を(半音階を交えつつ)下って行きます。統一感のあるフレーズを描く効果を生んでいますね!

1ページ目はかなり内容が濃いですね。聴き手を惹き込む魅力を生んでいるのは、この精緻な書法かもしれません。

ヘンレ版のこの譜割り、いいですね…提示部から展開部の繋ぎ目が同じページの中に収まっているのは音楽を捉える上で重要だと思います。

展開部は至ってシンプルな歌と伴奏で、無駄のない音配置がなされています。

常にバスは和声を支えるよう伸びていることには留意すべきかもしれません。

変ニ長調からエンハーモニックを使ってシャープ4つの調性へ。(変ニ長調はシャープに置き換えれば嬰ハ長調ですから、嬰ハ短調に移るのは容易ですね。)

一度もトニック(Iの和音)を示さずに再び転調しますから分かりにくいですが、ホ長調のドミナント(V)→サブドミナント(II7)の流れと見るのが正攻法でしょう。

クライマックスのfはこの曲の最大音量です。1箇所のみ、それもffではなくf一つであるところに美徳を感じます。

この箇所は和声が素早く変化するので、ペダリングを細かく調整する必要があります。

和声を見せるとメロディも自動的に浮かび上がりますね。

再現部はじめの和声構造は提示部と全く異なります。提示部は根音省略しつつも変ニ長調で作られていたものが、ヘ音を軸にした各種ドミナント・サブドミナントの連結で成り立っています。

独特の浮遊感を生むのは調性を確定させないからですね。

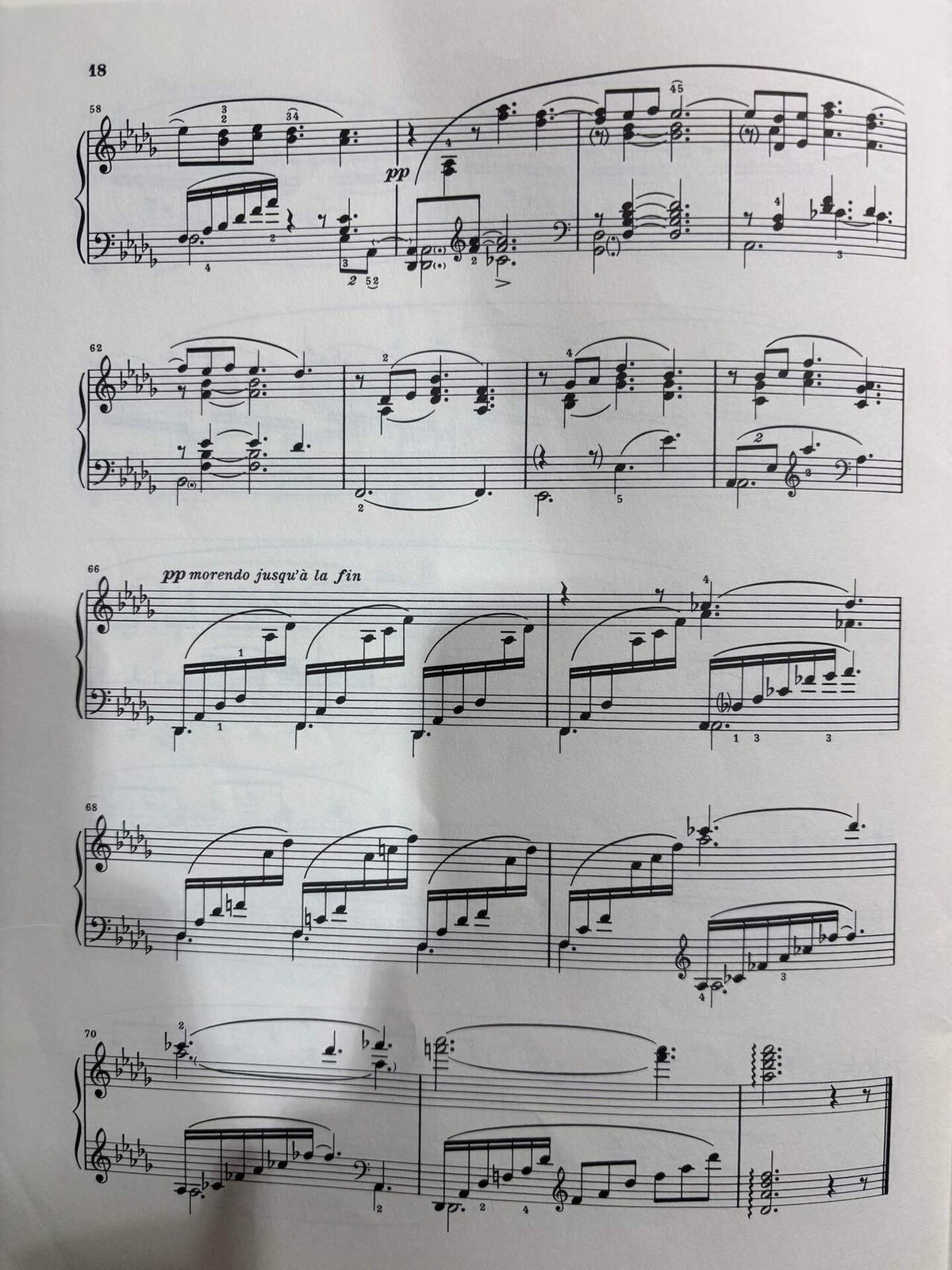

最後に変ニ長調が再度示されてなお、C♭がドミナントのイメージを残します。

最後には視線が上に向いていくように誘導するようなアルペジオで締めくくります。

計算上、バスの付点二分音符は3拍目で消えているはずですから、最後の小節には書かれた音だけでの柔らかな高音の響きだけが残るはずです。

月の光の儚さが演出できると嬉しいですね。

おつかれさまでした!

極めて有名な曲であるがゆえに、ディテールに拘る機会を逸してしまいがちです。しかし名曲の名曲たる所以はあらゆる箇所に秘められていることを再認識させてくれる作品でした。

取り上げて欲しい曲などありましたらコメントください📝質問も大歓迎です!

(文責:嘉屋 翔太)

個人レッスンはこちらから予約できます。もしこのコンテンツにご興味が湧いた方はぜひ!↓