「わたし」がいない100年先へ〜立山という神に会いに。part3 雄山登拝

今年の立山はとにかく天候が悪いらしい。

出会う人が口をそろえてこう話す中、明け方近くまでの大雨で雄山登拝は半ばあきらめながら、それでもなぜか不思議と大丈夫な予感もあり、5時に目が覚めてカーテンを開くとなんと青空が。

昨日はまるで見ることができなかった山々の風景をようやく目にすることができました。

雄大すぎてしばし茫然。

早々に身支度を整えて雄山登拝へ。

午後になると下で発生する水蒸気が上がってきてしまい、標高の高い場所は天候が悪くなるのです。

こういった自然環境のシビアさも下界にいると普段あまり意識にのぼらないポイントなので面白い。

感覚を研ぎ澄まして生きるということを思い出させてくれる。

昨日は全く見ることができなかった風景に感激です。

立山アザミが群生しています。

小屋を出て、雄山から登る太陽を見ながらまずは一の越を目指して歩きます。

遠くまで山景色を眺めることができました。

深い深い呼吸をいざなう風景、

コンクリートで固められた世界こそ異質。

花の時期は終わり綿毛になっています。

草ではなく、樹木にカテゴライズされる高山植物。

一の越までは比較的歩きやすい石畳の道がついています。しばらく行くと第一難関の雪渓。気温の低さと雨で凍っていたので皆さん注意深く歩いています。

雄山は比較的登りやすいと言われていますが、油断すると滑落の危険があり、毎年事故も起きているので慎重に進む。

滑らないように用心しながら渡る。

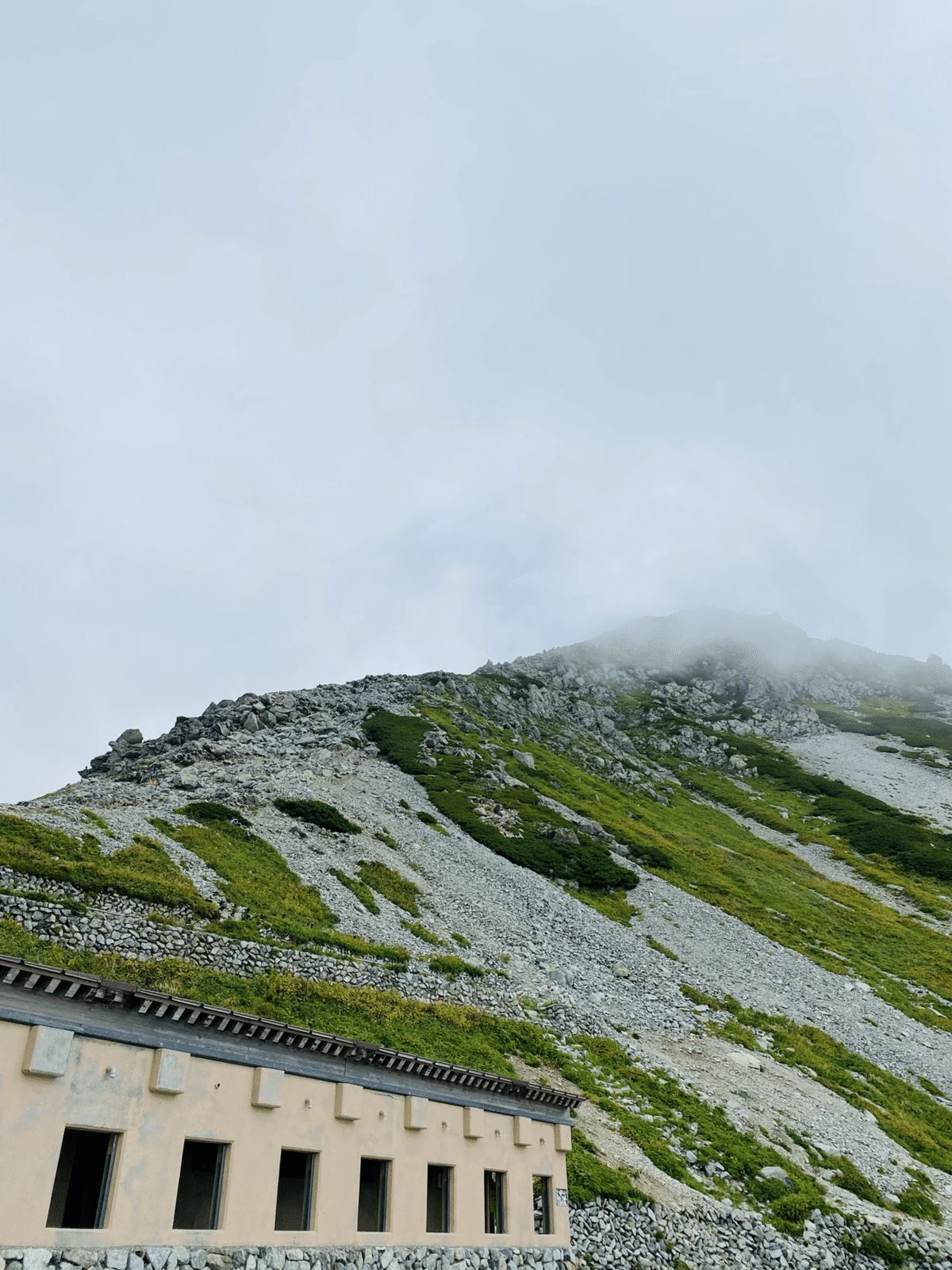

この辺りは森林限界地点のため、木はほとんど見られません。ガレ石の隙間に這うように高山植物が。

祓戸社に到着。

下界と神界の境界とされる場所で、やはり小さな川が流れていて、心身を禊ぐ場所。ここからは神域になります。

今回の雄山登拝で出会いたかったもののひとつに「雷鳥」があります。2万年前の氷河期からの生き残り種で、ニホンライチョウは特別天然記念物/絶滅危惧種。以前は白山でも生息していたそうですが今では絶滅しています。

祓戸社を過ぎて少し行くと、くぅくぅというかわいらしい鳴き声が。

早朝か夕方、または天気の悪い時にしか出会わないと聞いていたので出会えたのはラッキーでした。この後ひな鳥が現れて、親子で歩き回る姿を見ることができました。さらに登って一の越到着。

ここまで約1時間。

標高が高く酸素が薄いので下界の1時間散歩とは疲労の質が違う。

一の越は頂上までの最後の休憩ポイントです。

右手奥にみくりが池が見えています。

ここから本格的にガレ場を登ります。次の目的地は三ノ越。

頼りに登る。天候が悪かったので人は少なめ。

結構な崖です。

急勾配の岩場をよじ登るといった登山道で、

時折風が強く吹いたり、視界が悪くなることもあるので慎重に。

ここまで登るとほとんど植生は苔。

この辺りで出会いはじめたトウヤクリンドウ。

透明な花びらを持つ花を初めて見ました。過酷な岩場の間に草花を見ると気持ちが癒える。

ガレ場をよじのぼり、最後の急勾配手前に三ノ越があります。かなり高度が上がり、下の風景が格段に遠い。

出発から2時間、最後の登りを超えると雄山頂上に到着です。

快晴!よかった!

地図の作成や、地震や火山の変動を知る上で

基準にするために設置されている。

最後は後ろに見えている峰本社頂上へ登拝します。

5人ほどしか座れないため、順番を待って山頂の社殿へ。宮司さんが祓祝詞をあげてくださる。

この場所で聴く人の声と太鼓の音色は格別でした。

天候が悪かったため、ここ最近はお祓いすることができなかったらしく、今日は久しぶりの参拝受付ができたということです。うれしい!

参拝の方を迎えておられていて頭が下がります。

素晴らしい参拝になりました、

ありがとうございました。

ハイシーズンなのに人少なめ。

昨日のうちに開闢神話の伝承地玉殿岩屋でお願いした甲斐あって無事登拝することができました。

そして、青空。

山頂では鷹と熊へのお礼も込めて、神札を購入。

鈴は山頂参拝した記念に授与されます。

立山は昔、多知夜麻(たちやま)と呼ばれていたらしく、向こうに見える剱岳と対で考えると「タチ」と「ツルギ」。

これは言霊学では、

タチ=つながりあうものをバラバラにするはたらき

ツルギ=バラバラにしたものを再び繋ぎ合わせてひとつのものにするはたらき、

と言われており、

言葉を形成する音霊の霊力にまつわる大きな二つの動力をあらわしています。

また、立山が阿弥陀如来、剱岳が不動明王と呼ばれていることとも相まって、古代の人びとが「世界の中心である山=須弥山」として雄山を捉えていたこと、

また仏教や万葉集や密教など「ことば」にまつわる霊力をこれらの山々に重ね合わせていたことなどを窺い知ることができる。

これらは、

タチ=死

ツルギ=生

として、「山」は死と再生の場という世界観が深く重ね合わされているのだろう。

生命の源である森羅万象。

雪解け水はこれらの山から流出し、称名川を通って常願寺川になり海に近い場所を何度も水の威力で押し流してきた。6月に取材した富山市のいたち川で今でもこんこんと湧き出す水(生)、川沿いにおびただしく祀られている地蔵堂(死)は、水害で亡くなった人を悼むことだけではなく、豊かに育まれるいのちの源への畏敬の念が込められている。

人は本質的にそのことを深く理解している。

6月、7月と富山を旅しながら、「モノ」を生み出すさまざまな人びとに出会い、みなさんが揃って口にすることば、「100年先へ」。

この精神性は富山が抱く神々の山と、

そこからもたらされてきた生命/表裏一体の「死」について深層に刻み込まれているからだろう。

都市に住まい、管理の中で生きるわたしたちこそが、今一度森羅万象と生きることの本質が問われている。

コロナパンデミックや戦争、

人口増加、食糧危機の予兆。

生み出すものの「質」は、

「ヒトのため」の目線からではなく「森羅万象」から捉え直す必要がある。

kawole

関連記事: