池袋演芸場で落語協会と落語芸術協会の新作派が入り混じるストロングな夢の寄席

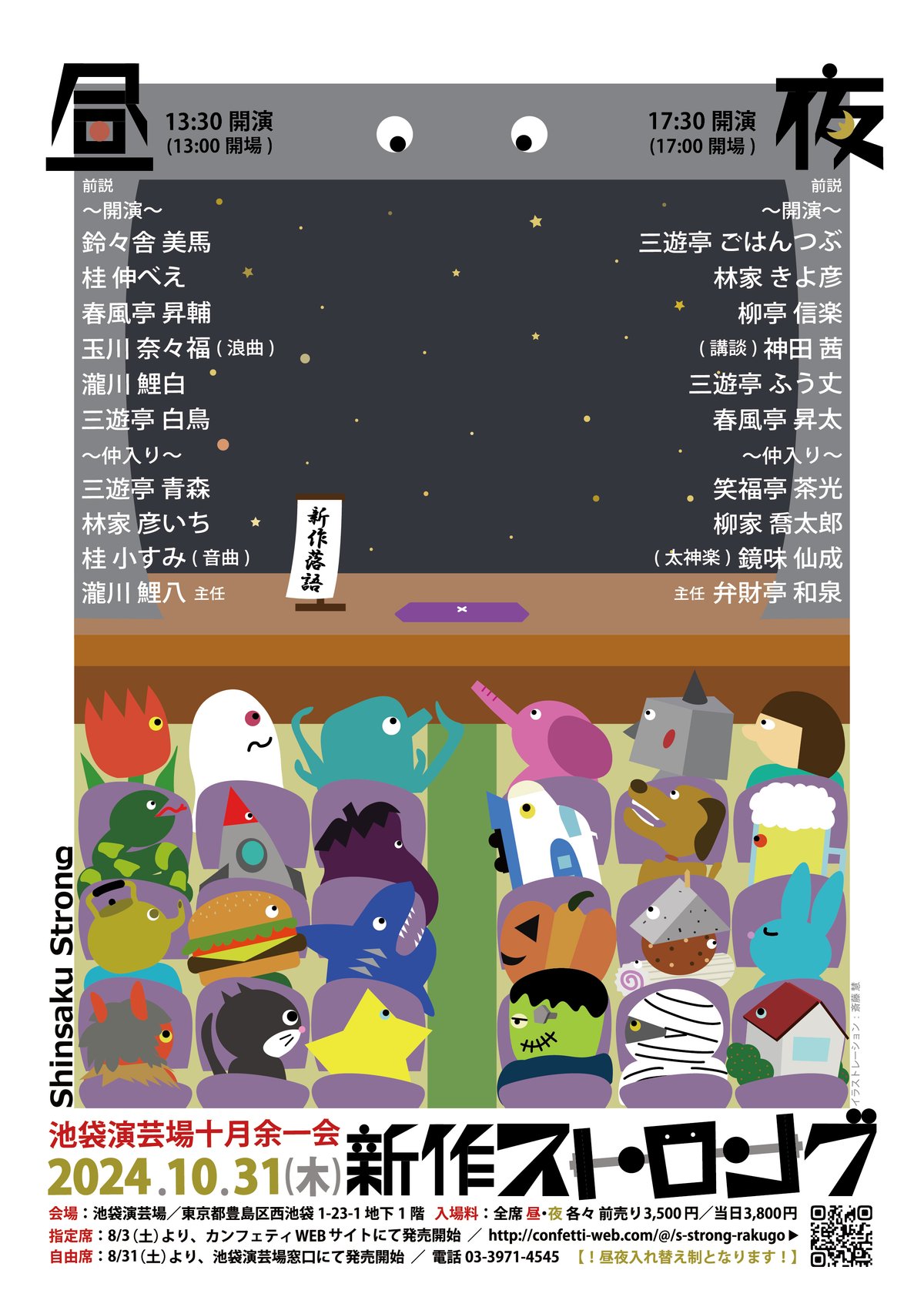

情報が発表された時から企画内容も顔ぶれもワクワクしかなかった池袋演芸場の十月余一会。

“自作新作派”だけによる寄席が昼夜で実現の「新作ストロング」、絶対楽しいとは予測していたけれど想像以上にアツかった!

私は古典も大好きだけど、SWAをはじめとする新作をつくる者たちの熱気に触れてどんどん落語好きが加速していった落語ファンなので、こういう企画は大歓迎。なんか新しい扉が開いたような感覚が体にみなぎっていろいろと興奮し、記憶が新しいうちに記しておこうと久々にnoteを開きました。昼夜通しても疲れ知らず!

弁財亭和泉さんと瀧川鯉八さんが中心になることで落語協会と落語芸術協会の合同が実現し、両協会の若手からベテランまでズラリ。「レジェンド枠」としてSWAから春風亭昇太さん、三遊亭白鳥さん、林家彦いちさんが参戦、体調不良の柳家喬太郎さんの代演を春風亭百栄さんが担うという充実の顔ぶれ。今よりも新作落語への風当たりが強かった時代から戦ってきた方たちが、こういう立場で落語をしていること自体が胸アツ。代表作だったり、近作だったり、新作をつくるその人の歴史を感じるネタだったり、「ああこの師匠はここでこの噺をするんだ!」と、ネタ選びからグッとくるものがありました。(そして今もなお最新作をつくり続けている、円丈イズム)

若手枠は聴いたことのない方もチラホラいましたが、和泉さん鯉八さんセレクトということで自ずと「聴いてみたい!」という期待が高まりましたし、実際みなさん気合がビシビシ感じられとても面白かった。そしてやはり、上の世代の新作派とは全く違う感性が感じられ、みなさんが刺激的でした。

しかも間に色物さん(昼は浪曲の玉川奈々福さんと音曲の桂小すみさん、夜は講談の神田茜さんと太神楽の鏡味仙成さん)が入る寄席形式だったのも良いアイデアで、「こういう会だから」と先生方もいつもとちょっと違うことに挑戦していたのもステキ。お得感。

定席ではありえない番組だけど、もしかしたら将来あり得るのかも??という夢も広がる濃い内容。メモ程度だと思いますが、それぞれの高座の印象などを後日書き加えたいです。いろんな締め切りが終わっ・・たら・・・

(11月8日に追記しました)

あっという間に完売だったので涙を飲んだ方も多いと思いますが、あれだけ入っていれば第二弾もありそうな? 喬太郎師匠にリベンジしていただきたいし、あの師匠、この師匠、出て欲しい人がいっぱい。まだまだ楽しみな新作派の若手も控えているし。今落語ファンなのがラッキーな時代を生きている予感がひしひしとした1日でした。

[以下からは、11月8日に追記しました]

[昼の部]

鈴々舎美馬「マッチングアプリ」

タイトル通りマッチングアプリをモチーフにした新作。待ち合わせをしている女の子の前に次々と登場する男性キャラがことごとくクセ強。美馬さんは白鳥師やこみち師の作品の改作しか聴いたことがなく、自作は初めて聴きましたが、キャッチーなモチーフ、筋運びがテキパキとリズミカルで軽やか〜。先日のNHK新人落語大賞では、すぐにメディアで活躍しそうな華を画面越しに再確認しました。技術も高く努力も透けて見えますし、あまり見た目について書くのはイヤですが、可愛らしさも彼女の大きな武器。清々しく、トップバッターとして会のギアを一気に入れた開口一番でした。

桂伸べえ「広末写真集」

渋谷らくご創作大賞を受賞したりと評判は耳にしていていたものの、なかなか巡り会えなかった方で、今回聴けて嬉しかったお一人。最終的に3枚の手拭いが座布団の周囲に散らばっていて笑った。新作派って手拭いの使い方も個性的です。写真集を買いたいけど買えない思春期男子の屈折した心境がキモ可愛くて最高でした。こじらせの中にも、堂々と買う友達に対して「好きなものが好きって言えるってかっこいいよな」なんて心のうちを表現できる素直さもあり10代ってキュン。好きだったフレーズは「青春は曖昧であやふやでロンリネス」です。

春風亭昇輔「ミステリアス・ルイ」

以前から評判を聞いていた昇輔さん。「ぜひ聴かねば!」と張り切って独演会に行ってみたらその日はたまたま古典だけだったので、新作を聴くのはお初。やっと! ひょんなことからアイドルグループ「虹色ぱれっと」に参加することになった警察官の物語。スピーディーな展開、徐々に盛り上がっていく仕掛けと構成力でぐいぐい聴かせる。オープニングトークで鯉八さんが「天才」と評していました。ウワサの「ワンダーマジック」もいつか聴いてみたい。

玉川奈々福(浪曲)「浪曲百人一首 恋歌編」

目が覚めるような緑のお着物姿。小野小町はじめ、百人一首から人気の高い恋の歌を浪曲で唸って、かつ現代人にもわかるよう“超訳”するのがおかしい。浪曲に変換すると、800年前の恋心に生命力が吹き込まれて極彩色になるようでした。

瀧川鯉白「にんげんこわい」

サラサラの髪をおかっぱにした独特の風貌、スタート時の声が意表を突くほど小さく、只者ではないムードが漂います。出の直前、兄弟子の鯉八さんから「奈々福先生と白鳥師匠、本物の芸に挟まれる気分はどう?」と囁かれたとか(笑)。引きこもりになった男の家に友人たちが乱入し、自分の「怖いもの」を言い合い始め…。エキセントリックでクレイジーな高座スタイルが「クセになる」と各所で評判の方。笑いだけじゃない「何か」を表現しようとしているような得体の知れなさ。以前聴いた時も「落語に出会ったきっかけ」のエピソードがすごく面白く、他の人には絶対に語れない「人生をにじませた言葉選び」がいいなあ、と思った記憶。最初に聴いた、好きな女の子の縦笛を吹く新作があまりに強烈でその後ずっと怯えてましたが、今回、恐怖が払拭されました。

三遊亭白鳥「アジアそば」

《レジェンド枠》一人目、堂々たる代表作を喋る姿になんだかスケール感と余裕と大きさを感じるというか、貫禄を放っていました(笑)。おかっぱ頭の鯉白さんを「座敷童かと思った」とか、(昇輔さん鯉白さんが座布団と格闘する仕草を入れたのを受けて)「最初に座布団を揉み出したのは私です」とかとか、他協会の若手についても楽しそうにコメントし、こういう交流はファンにとって楽しい。小さん・志ん朝・志ん馬・圓菊などが楽屋にいる時に新作をやって激おこされたエピソードなど噺の合間・合間に挟まれる若手時代の思い出も、こういう会で聞くと「名誉の負傷」ぽくてグッときます。白鳥さんは寄席でもウケる新作をいっぱいつくっているのもすごいところ。

三遊亭青森「涙」

このかたも各方面から評判を聞くお一人。映画「パッチギ!」の話題から、青森と東京、自身の遠距離恋愛の思い出。「こぼした涙が文字になる」といった詩的表現に、オフビートな雰囲気も滲みます。漫談なのか新作なのか、そのあわいを行き来するような時間でした。短時間でしたが、他の噺も聴いてみたくなる。余談ですが冒頭の和泉さんと鯉八さんのトークに前座の三遊亭東村山さんが呼び込まれ「師匠と兄弟子の並びが見どころ」とおっしゃっていたのも、いいなあと思いながら聞きました。人数もグッと増えてきたし、将来、白鳥一門会もアツくなりそう。

林家彦いち「つばさ」

《レジェンド枠》二人目。寄席でも掛ける近年の代表作、彦いちさんらしいパラレルワールドをモチーフにしたSF的、日常の中にぬるっと非日常の扉が現出するモノガタリ。噺家がせわしく寄席から寄席に翼を広げて移動する風景は、脳内で想像するのが愉し。「翼がある世界」から見ると「翼がない世界」の方が不思議な世界…と突然パッと視点が逆になる構造は何度聴いても感覚が揺さぶられるよう。

桂小すみ(音曲)

都々逸の 〽隅田川さえ棹差しゃ届く、なぜに届かぬわが思い―― から隅田川を入り口に「川」つながりでアルゼンチンタンゴ(ピアソラ)のラプラタ川の世界へ…。三味線の音色で恋心が波飛沫を上げながら、とうとうと流れていくような、どわーー!と迫力のある演奏と歌で、小すみさんの世界が一気に広がりました。余談ですが渋い金色の帯がすっごくステキだった。

瀧川鯉八「めめめ」

昼の部の主任。最初の一言「鯉白の謎の吸引力はなんでしょうね。舞台を下りてきたら少し髪が伸びてました」でドッと客席がわき、お客さんがここまでの流れを楽しんでいることが伝わってきました。ネタはスピリチュアル系の女の子を軸にした、今年誕生ホヤホヤの新作。 基本モノローグと、友達との会話で構成されているのだけど、主人公の思考のスイッチがジェットコースターなのでどんどん思いもよらない方向に振り回されていくのが楽しい。毎回、ハリケーンが巻きおこるような体感があって、「今年もどえらい噺が誕生したなあ、鯉八さんってすごいなあ」と思わされる一席です。

[昼の部]書きすぎました。「一体、誰が読むの?」という気持ちになってきたので、[夜の部]は少しコンパクトに……。

三遊亭ごはんつぶ「老人 vs 新作落語」

前座時代にしか聴いたことがなかったので、二つ目になってもう一度聴きたいなと思っていた方。古典が聴きたい観客を前にした新作落語家の葛藤を描いたドキュメントタッチの噺。ここに描かれる心理が、手にとるようにわかる人たちが楽屋に揃ったこの日にピッタリ。

林家きよ彦「令和が島にやってきた」

ハキハキとした喋り口調、しっかりとした構成のお話、一度見たらすぐに覚えてしまう個性。住む人も少なく、やっと平成の文化がやってきた離島を舞台にした物語。マクラで喋っていた、上方の桂あやめ師匠の会に呼ばれた時のエピソードも楽しかった。

柳亭信楽「出生の秘密」

池袋の「ソーゾーシー」でもゲストで大いに盛り上げていらしたし、私自身いろいろなネタを聴いている方だけど、これは初めて聴きました。父親が危篤となり、病院に駆けつけた息子が「父親をいたわるべきかもしれないけど」と言いながらも金庫の番号を聞き出そうとするタテマエと本音のやりとり(心の声も全部喋っちゃう)、父親が「ご臨終」と「奇跡の蘇生」を何度も行ったり来たりするスラップスティックな展開にゲラゲラ笑いました。

神田茜(講談)「今佐の恋の物語」

若かりし頃のアルバイト経験から生まれた講談。日本料理店のお運びさんの女の子が、板前のユウジにほのかに抱く恋心を軸に、喜劇と切なさがないまぜとなる、茜さんらしい新作。しかも「ユウジ」はこの日の「レジェンド枠」のお一人・昇太さんの本名。若手時代にこの世代の皆さんがジャンルを超えて切磋琢磨して新作をつくっていた仲間意識を感じ、胸アツでした。

三遊亭ふう丈「サマンサタブサ」

近くにある二つの精肉店を行き来し、揺れる男心を描いた新作。食べ物が出てくる噺は楽しくてお腹が空いちゃう。この会の数日前、スペースで和泉さんと鯉八さんが見どころを配信したのがすごく楽しかったのですが、その中で和泉さんが「ふう丈さんは尾美としのりさんに似ていて……」とおっしゃっていて、この日の楽しみが倍増になりました。かつ円丈さんのお弟子さんで、聴いてみたかった方なので嬉しい。

春風亭昇太「僕への手紙」

《レジェンド枠》三人目。一言目「新作ばっかりだからネタ帳なんて確認しても意味がないんですよ!」に新作派ばかりが集った楽屋の様子が見えるようで笑いました。小学校時代に埋めたタイムカプセル、「未来の僕にあてた手紙」という、昇太さんらしいノスタルジックなモチーフ。こないだのSWAでおろしたばっかりの最新作を、こうした、ある意味若手とのガチンコでかける姿勢もカッコいいなあ!と思いました。茜さん同様、私の中でも昇太さんはいつまでもまぶしい新作派。

笑福亭茶光「バタフライエフェクト」

好きでいろいろな会に足を運んでいる茶光さんが、どのネタを掛けるのかとっても楽しみでした。蝶の小さな羽ばたきが波及し、地球の裏側の世界を動かし…というバタフライエフェクト現象をモチーフに、思いもよらない方向に転がっていく新作。小拍子をつかって小気味よく、映像的にパッパと展開させる。アイデアの秀逸さだけではなくて、きっちり全体に笑いが起きるようになっていて、ネタ下ろしから完成度が高かった記憶があります。マクラからガッと客席をどんどん盛り上げ、お客の反応もよく、若手の中では一番ウケてた気がします。

春風亭百栄「天使と悪魔」

喬太郎師匠の代演、《レジェンド枠》四人目。「新作にするべきか、古典にするべきか……」寄席の出番の直前でハムレットばりに悩み悶える若手の心理を、目の前に現れる天使と悪魔との対話で描く初期作品。何度聴いても同じところで笑っちゃう名作。百栄さんを新作落語に誘い込んだ円丈師匠のことも思い出す、この会にぴったりなネタでした。マクラで放ったフレーズ「(中興の祖ならぬ)中興のラ」がおかしかった〜声出して笑ってしまった。

鏡味仙成(太神楽)

こういった会なので、いつもはやらないウルトラCの技を披露! 鞠の峠越えを、首の後ろや頭の上を連続で通らせる技。新作の会への出演に触発されて練習を積んだとか。手に汗握る大技、拍手喝采。

主任 弁財亭和泉「匿名主婦只野人子」

企画の言い出しっぺ、この日の功労者が大トリ、大きな拍手で迎えられました。知る人ぞ知るカリスマ主婦のインフルエンサーが、彼女に憧れるパート仲間と一緒に、隣町のスーパーに半額お惣菜ハンティングに……。生きる術を語るパンチラインの連続、私の脳内で只野人子は、寡黙で大事なことをボソッと呟く、荒野のガンマンのようなイメージ。自分の価値観を持って生きる大切さを笑いの中に浮かび上がらせる、普遍的な作品でもあります。お惣菜コーナーに「神田茜お手製の卵焼き」が売っているのはこの日のスペシャル(笑)。新作女流同士の交流も透けてグッときました。

冒頭にも書いた、「両派の新作派の交流を寄席で果たした」だけではなく、和泉&鯉八世代を間におきつつ、大先輩の《レジェンド》と、二人が薦める「これからが期待される二つ目」に出演者を絞ったという点でも、ありそうでなかった楽しい会でした。お二人が中心になると、新作のマニアックさや地下感がなく、初心者でも入りやすくてとってもポップ。今や「新作の会」も数多く存在しますし、寄席にお客さんを呼ぶ企画としても秀逸でした。

来年の1月26日(日)には高円寺で「新作ストレート」という会もあるよう(11月23日発売)。この波に注目です。

【!開催告知!】

— のんき計画|落語会企画課 (@nonkiyakou) November 2, 2024

□新作ストレート高円寺

□2025年1月26日(日)13時開演

□座・高円寺2

□弁財亭和泉・瀧川鯉八・立川談吉・柳亭信楽・三遊亭青森

□全指定3,300円

→11/4(月・祝)12時〜座高円寺2/のんき計画主催落語会会場にて世界最速先行発売🙇

→11/23(土)10時〜チケットぴあにて一般発売開始🙇♀️ pic.twitter.com/oaVDRGxNlY