トークショー採録② 篠原義浩さん

シアター・イメージフォーラム トークショー

5月16日(日) 15:00~ 岡本忠成回上映後

『注文の多い料理店』演出助手:篠原義浩

聞き手:山下泰司(WOWOWプラス)

――今日は岡本忠成監督のスタッフでいらっしゃった篠原義浩さんをお招きしています。篠原さんは『注文の多い料理店』の演出助手としてクレジットされていますが、今回の岡本作品の4K修復~公開に関しても尽力していただきました。まずは岡本さんとの最初の出会いについてお聞かせいただけますか。

1983年に岡本の会社である、株式会社エコー創立20周年の記念上映会がありまして、それを学生の頃に観て非常に感銘を受けまして、それでスタジオの門をたたいたのが始まりです。

――特に感動した作品は?

もう全部と言ってもいいですね。もともと映画が好きで、アニメーションの仕事に携わりたいと思っていたんですが、自分の友達や兄がテレビアニメの業界に進みまして、その事情を聞いてると「ああ、自分にはちょっと向かないな」と。そんな風に思っていた時に岡本の作品を観たものですから、「ああ、ここならいいんじゃないか」と。ここがダメならもう諦めようと思って。最初は「生活できないので止めた方がいい」と断られたんですが、多分、その当時の私は「もうここしかない」と思っていて、かなり悲痛な顔をしていたんでしょう。それで「じゃあ、拾ってやろうか」と思われたんじゃないでしょうか。

――岡本さんのスタジオでは何を作っていた頃でしょう?

ちょうどレーザーディスクで作品集が発売される時期で、その関係のことをやってましたね。その後は、完成には至らなかった長編の『ほたるもみ』という作品のテスト撮影に入って、その年の年末は「みんなのうた」の『コロは屋根のうえ』の制作、これが作品としては私が最初にかかわったものとなります。

――その当時の篠原さんの役職といいますか、お仕事の内容は?

制作助手ですね。最後までずっと助手をやってましたが(笑)。ただ、エコーの「助手」という立場は制作の全てに関わりますので、美術の手伝いもすれば、人形制作の手伝いもすれば、アニメーターの手伝いもする。もう、何から何までやりますので、いい勉強をさせていただきました。

――今日は、特に『注文の多い料理店』の話にフォーカスしたいのですが、この作品の企画はどのようにして始まったのでしょうか。

長編の『ほたるもみ』の試行錯誤をずーっとやっていたんですが、なかなかいい結果が出ない。で、長編をやる前に、やはり一回、短編でテストを兼ねてやってみよう、ということで、ある日突然、「『注文の多い料理店』をやりたい」と岡本が言いだして、それがスタートですね。当時、ロール・プレイング・ゲームが流行り出した時期で、『料理店』のお話は、看板に示されるいろんな条件をクリアしながら次に進むというのが、そのRPGの世界に近いものがあって、若い人たちにももしかしたら受け入れられるんじゃないか、という思いがあったようです。まあ、でも、最終的には全然違うものになっていくんですけどね(笑)。

(↑ 国立映画アーカイブに展示された『注文の多い料理店』の人形。撮影:高木あつ子)

――先ごろの国立映画アーカイブの展示では『注文の多い料理店』の人形もあったのですが、当初は人形アニメーションとして考えられていたということでしょうか?

『ほたるもみ』はご自身の集大成として長編をやりたいということで始まった企画でした。ついては今までやってきたことと違う、新しいものを作りたい。そして、ひとりでも多くの人に観ていただけるようにしたい。その時に、人形でやるんだけれども、人形の質感を消して、ある種の「ニュートラルな映像」、そういう言葉を岡本は使っていたんですが、人形のようでもある、しかし手描きのアニメのようでもある、そういう不思議な世界観にしたいと。『ほたるもみ』にしろ『注文の多い料理店』にしろ、どこまでが現実でどこまでが幻想の世界か分からないようなお話で、そういう題材を扱おうとしたのもその映像的な狙いがあったからなんですね。

文学における文字のように、見る人それぞれが自分のイメージで膨らませることが出来るような、そういうものを作りたいんだと。言葉で聞いてる分には「ああ、なるほど」と思うんですが、それを具体的にどういう映像にすればいいのか、っていうのは本当に大変なことで、いかにして人形の質感を消すかというので、レンズに紗をかけて撮ってみたり、あるいは人形を一度ビデオで撮影してプリンターに出力してそこにタッチを付けてみるとか、いろんなやり方にトライしたんですね。しかし、人形でやると人形の欠点が見えて上手くいかない、平面でやると今度は平面の欠点が見えてきて上手くいかない。とにかくその試行錯誤の間は、平面に行って、人形に行って、平面に行って、人形に行って、の繰り返しでした。

最終的には今日ご覧になった『注文の多い料理店』の形になったわけですけれども、ある程度方向性が決まって、まあ、このへんで行けるかな、ということになり、先行して森の中のシーンとか、料理店に入る前のあたりを作画して、美術さんや仕上げ(セルの彩色等をする役職)さんにも何人か声をかけて描いてもらって、撮影を始めるんですね。ところが、どうも上手くいかない。平板で、画面に奥行きと言いますか、深みが出ない。何度撮影をやり直しても上手くいかない。そういう状態が続きました。当時は岡本がすべて、照明とキャメラをセットして撮影してました。ダメなことは分かるんだけど、どこをどうすればよくなるのかが、分からない。

そういう状態が続くと、現場もだんだん空気が悪くなってくる。キャメラマンを呼ばないことで、仕上げや美術からも「どうして?」となる。岡本は岡本でどうすればいいか分からない。なかなか難しい状況が続くなかで、実はその時、後にも先にもこの時一回限りなんですけれども、私は岡本に喧嘩を売りました。スタジオで、二人でものすごくやりあったんですよ。大喧嘩しました。まあ、簡単に言うと、私としては、やはりキャメラマンを呼んでほしいと。岡本としてはまだキャメラマンを呼べる段階ではない、もう少し自分の中ではっきりとしたものを掴んでからでないと、と。「でも、キャメラマンからアイデアが出るということもあるじゃないですか」と主張して。演出助手の私が怒るというところに実は大きな意味があって、これが岡本が爆発する、あるいは他のスタッフが爆発する、ということになると、喧嘩別れになっちゃうんですね。だけど、中間の立場の私が怒ることで、ある種のガス抜きになって、全員がちょっと身を引いて現状を客観視出来る、みたいな効果がありまして。その喧嘩のあと、二日くらいですかね、岡本は、業務連絡以外は全然口をきいてくれなくて(笑)。だけど、三日四日くらいしてスタジオにひょっこり現れて「篠原君、キャメラマン呼ぶことにしたよ」って仰ってくださって。それで私は「ありがとうございます」と頭を下げて、それでまた撮影に入りました。

美術さんや仕上げさんが背景やキャラクターに陰影のタッチを付けますね、それは描くことによるタッチですけれども、それだけでなく、それらに当てるライトも部分的に当てたりしていたんです。暗いところには影を落として、明るいところにはちょっと光のスポットを当てる。でも、そういうことをしても全然ダメでした。まったくダメでした(笑)。

だけど、キャメラマンを呼んで改めてトライをしたことで、仕上げさん、美術さんも納得するし、さきほど言ったみたいに、みなさん、ちょっと一歩引いて、冷静になっていた。で、そのダメだったラッシュ(=確認用にプリントしたフィルム)を見た後に、美術さんと岡本が、ちょっと落ち着いて話をされて、背景もキャラクターも素材は良く出来ている。照明も悪くない。でも、結果は良くない。なぜだろう?と。その時に、美術の人が何気なく、セル画を宙に掲げて「こうやって透かして見るといいんですけどね」って言ったんですね。そうしたら、岡本がその一言をすぐ掴んで、スタジオに行ってキャメラマンに「こういう風に見えるといいんだけど」と。そうしたら「ああ、こういうことですか」とキャッチライトを当てました。それが全ての答えだったんですね。

(↑ 終盤のカットと、それを撮影中のマルチプレーンの撮影台。手前の二人、車のドアと運転手、車体、背景がそれぞれ別の階層に置かれている)

『注文の多い料理店』はセル画のアニメーションですが、すべてマルチ撮影されています。普通のセル・アニメは、背景の上にキャラクターのセルを直に重ねて撮影するわけですが、『料理店』はどのカットも全て、背景とキャラクターのセルの間を20cmくらい開けて上から撮影する。背景にもキャラクターにもそれぞれ別々の部分照明が出来るようにするためです。その背景とセル画の隙間から、セルに向けて逆の光を一発当てる。そうすることでキャラクターの周辺、輪郭がうっすら光る感じになっている。浮かび上がってくるんです。仕上げさんもセルを……ここにセルがありますけれども、裏側が透けない様に塗るんですが、その裏の塗り方も均一にベタっと塗るのではなくて、光ってほしいところはうすーく塗って、光ってほしくないところは濃く塗るんですね。

(↑ 同じセルの表と裏)

――普通のTVアニメなんかのセルだと、肌色なら肌色、服の色なら服の色、と、一つの色を均一に塗りますよね。

はい。『料理店』の場合は表からも塗り、タッチも付ける。しかし、これを順光だけ当てて撮っても深みが出ない。それが、逆からライトを一発当てることで濃淡が強調されて、画面に深みが出る。それが一つの発見であり、この『料理店』という作品のスタイルの要になったわけです。そうやって撮影したラッシュを見たときは、スタッフ全員が納得して「これで行ける」となりましたね。その時のラッシュが、すすきの原で二人が顔を出すカットです。

素材は平面なんですけれども、ライティングは実写とか人形アニメーションと同じ光の当て方をしてるんですね。キーライトがあって、おさえがあって、逆からも当てる、という。それでこういう深みのある映像が創り出せたということです。

――ところが、その方針が定まって制作にとりかかったところで、岡本さんが亡くなってしまいます。その時点で、作品はどれくらい出来ていたのでしょうか?

絵が出来上がるまでの約半分くらいですね。作画の打ち合わせが8割、9割近くは終わっていて、仕上げが終わっているのが3~4割くらい、撮影して岡本がOKを出したのが20カット足らずくらい。作画の打ち合わせが大体終わっていたので、現場としては「そろそろ先が見えて来たな」という感じではあったんですけれども。

――スタッフのみなさんは、岡本さんの体調がよくないということをご存じだったのでしょうか?

肝硬変を患ってましたので、具合が悪いということは分かってましたが、まさかそれが癌に移行しているとは思ってもいなかったですね。

亡くなって、それまでに上がっているラッシュを関係各位に見てもらって、じゃあ、どうしようと。最終的には岡本の友人でありライバルでもある川本喜八郎さんに監修に立っていただいて完成させる、ということになりました。

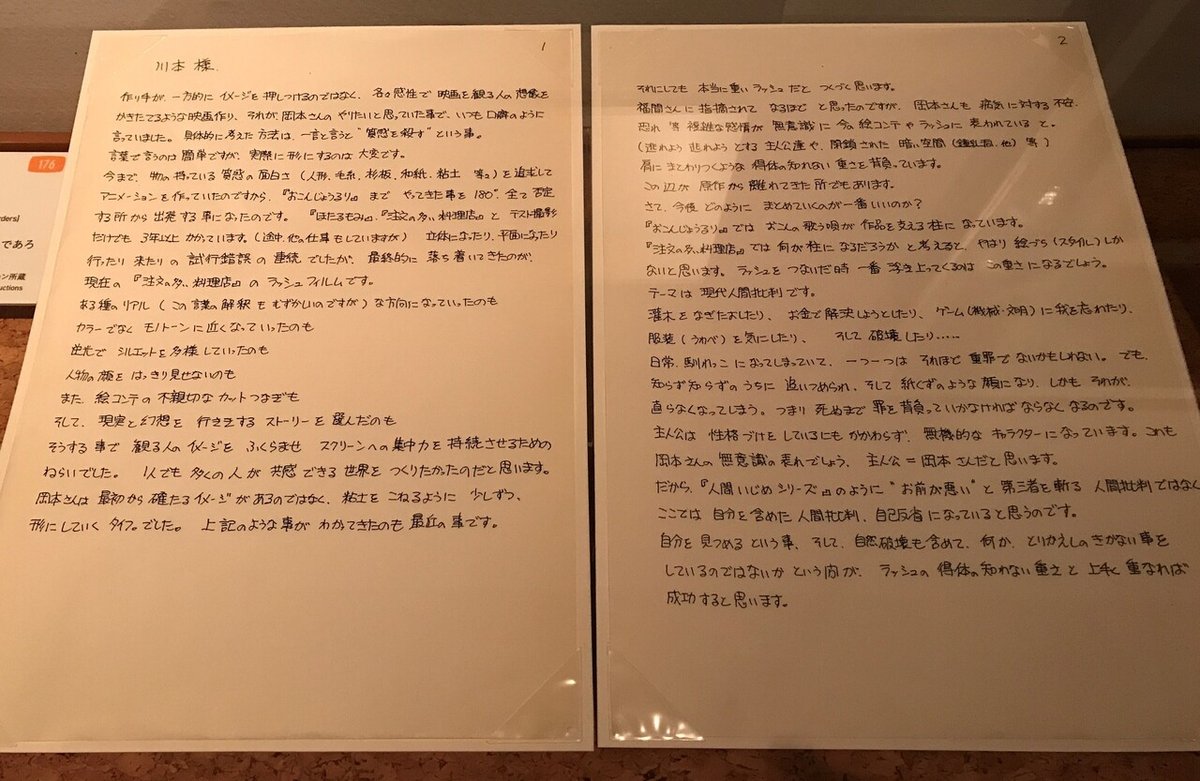

(↑ 岡本さんが亡くなって、監修に決まった川本喜八郎さんに宛てた篠原さんの当時のメモ。これも国立映画アーカイブの川本・岡本展に展示された。クリックすると拡大します。 写真:山下泰司)

――一人のファンとして岡本作品を製作順に見ていくと、『注文の多い料理店』はそれまでの作品とは大分違った感触で、それが岡本さんの転換点だったからそうなのか、それとも川本さんの手が入ったからそうなったのか、という疑問を抱きながら見てしまうようなところもあるのですが。

転換期だったことは確かです。先ほど言いましたようにまったく新しいスタイルを模索していたということですね。完成したものを最初に試写した時も、「これは川本さんがいいように変えたんじゃないか?」というようなことを仰る方もいらっしゃったんですが、それはまったくありません。川本さんはあくまでも、「映画が映画として成立するための必要最小限の手直しをしました」という風に当時仰ってましたし、それは本当にその通りです。ただ、じゃあ出来上がった作品が岡本の考えていたとおりの世界か、と言われると、それはなんとも言えません。それはもう誰にも分からないことなんですね。だから、私個人は、これは「お二人の合作」という言い方が一番正しいかな、と思っています。

もともと『料理店』は、「全てを見せない」というのがコンセプトだったんですね。ですからキャラクターも逆光で、暗くて、顔や表情がちょっと見にくい。それは先ほど言った、観客のイメージを膨らませたいがための方法論でした。加えて、岡本が書いたコンテも割と途中の説明を省いていたりとか、カットとカットの繋ぎがけっこう乱暴だったりするところもあったんですね。それを川本さんがご覧になって、川本さんは逆に映画文法というものをキッチリされている方なので、「絵が足りません」ということを仰って、それで足そうとする。それは当然と言えば当然なんですが、「だけどそれをやっちゃったら、この世界は崩れますよ」ということを当時、私は川本さんとよく話をしたんです。なかなか理解してもらえませんでしたが……。結果的には、必要最小限の手直しにとどめた、ということになります。

――後半の印象的なダンス・シーンについてもいろいろあったようですが。

岡本が最初に書いた絵コンテの中にはあのダンス・シーンはあったんですね。でも、カット数でいうと3カットくらい。それが作業を進める上で、時間的にも予算的にもちょっと厳しいぞ、ということになって、若干コンテを手直しして、ダンス・シーンもばっさりカットしました。基本的にはそれにしたがって制作をしてたんですが、スタッフの方から「やっぱり、あのダンス・シーン面白いからやりましょうよ」という声が出て来て、岡本は「うーん、そうは言っても、やるのは大変だよ」と。でも、たまたまその時、テレビでローザスというベルギーのコンテンポラリー・ダンスの女性グループを岡本が見て、「このイメージなら面白いかもしれない。じゃあ、ダンス・シーンやろうか」となったところで亡くなってしまった。

なので、そこをどうするかは真っ白でしたし、制作を続けることになって一番揉めたのがこのダンス・シーンをどうするかということだったんですね。川本さんは最初「ダンス・シーンは無理だろう」と仰ってたんですが、川本さんと一緒に手伝ってくださっていた、エコーの私の先輩である南波千浪さんが「でも、これは食前の儀式のようで面白いですよ」と言ったら、川本さんに「じゃあ、あなたがやりなさい」と言われて(笑)、南波さんがコンテを書きました。それで、実は最初に上がったコンテはあまり良くなかったんですが、川本さんが「じゃあ僕の知り合いの振付師がいるから」ということで村田大さんにちょっと踊ってもらおうと。そうしたらその踊りがなかなか面白くて、それを元にまたコンテを書き直して、最終的に今の形になりました。

――あそこは音楽もちょっと面白いし、あって良かったシーンだと思いますけどね。

観た方の中では賛否両論でしたが……。実は、あのダンス・シーンを構成しているカットの数が、他のシーンのカットの数とはちょっと違うんですよ。なので、映画のリズムというかテンポがあのシーンは他のところと違う。そのことを指摘する方もいらっしゃいましたね。

――一時はなくなりそうだったそのダンス・シーンとは逆に、エンディングには当初、もっとシーンがあっととか。

最初の絵コンテでは、ダンス・シーンを含む一連が終わったあとに、ホールの中をあの二人が逃げ惑いながらいろんな森の生物に襲われて、最後は犬が戻ってきて、そこから今のラストシーンに繋がるという展開だったんですね。多分、岡本がダンス・シーンの絵コンテを書いていたらその逃げ惑うシーンも活かしたかもしれませんが、結局、ダンス・シーンが今ご覧になったようなけっこうなボリュームになってますので、その後にまたそのシーンがあっても過剰だろうということで、ばっさりカットしました。

――そろそろお時間なのですが、篠原さんから見て、岡本さんというのはどのような方でしたか?

ビールが好きな方でしたね(笑)

――お酒の中でもビール?(笑)

うーん、断言はしませんけど(笑)。肝臓が悪くなって晩年はお酒が飲めなくなったんですね。それでもノンアルコールビールを鞄の中に入れて、みたいなことをやってましたね。

――ビールの話だけですか?(笑)

いや、作家としての凄さはもう……『おこんじょうるり』で世間にものすごく評価されて、実際、私から見ても『おこんじょうるり』は岡本の集大成と言える作品だと思うんですね。人形アニメーションですけれども、弾き語りの要素があって、歌の要素があって、それまでのありとあらゆる岡本作品のエッセンスが全部詰まっているのが『おこんじょうるり』だと思います。それで、自分のスタイルが確立すれば、そのまま同じスタイルでやっていくのが普通の作家だと思うんですけど、岡本はそれをやらなかった。50歳を過ぎた作家が、今まで自分が作ってきた世界を全部ご破算にして、真っ白からもう一回新たなものを作ろうとしていた。そのエネルギーは本当にすごいと思いますね。私が岡本と関わったのがちょうどその時期だった。だから、その創作意欲と言いますか、頭の中にあったイメージには計り知れないものがある。50を過ぎて新しいことをやるっていうのがどれだけ大変なことか、それは今自分がそんな年齢になっているから、余計に感じますね。

―― 今日はどうもありがとうございました。