抜群に面白い撮影旅行記。 芳賀日出男『秘境旅行』

最近読んだ文庫で面白かったのは写真家・芳賀日出男の『秘境旅行』(角川ソフィア文庫)です。日本各地を1950~60年代に撮影してまわった記録をまとめたものです。

「秘境」というと少しおどろおどろしいイメージかもしれませんが、この本が取り上げているのは伝統を残しながら暮らしている普通の人々の生活です。

沖縄や奄美の島々の生活、五島列島のかくれキリシタン、能登・舳倉島の海女、美しい盆踊りが残る秋田県・西馬音内や伊豆半島・妻良、いたこで有名な青森県・恐山などなど。豊富な写真を添えて紹介しています。

行き先ごとに章が分かれているのでどこから読んでも楽しめます。よそ者である著者が取材対象にたどり着くまでの経緯が詳しく書いてあるのが興味深い。対象に近づくための押しの強さと、迷惑をかけてはいけないという謙虚さとの間の、バランスの難しさも描かれています。

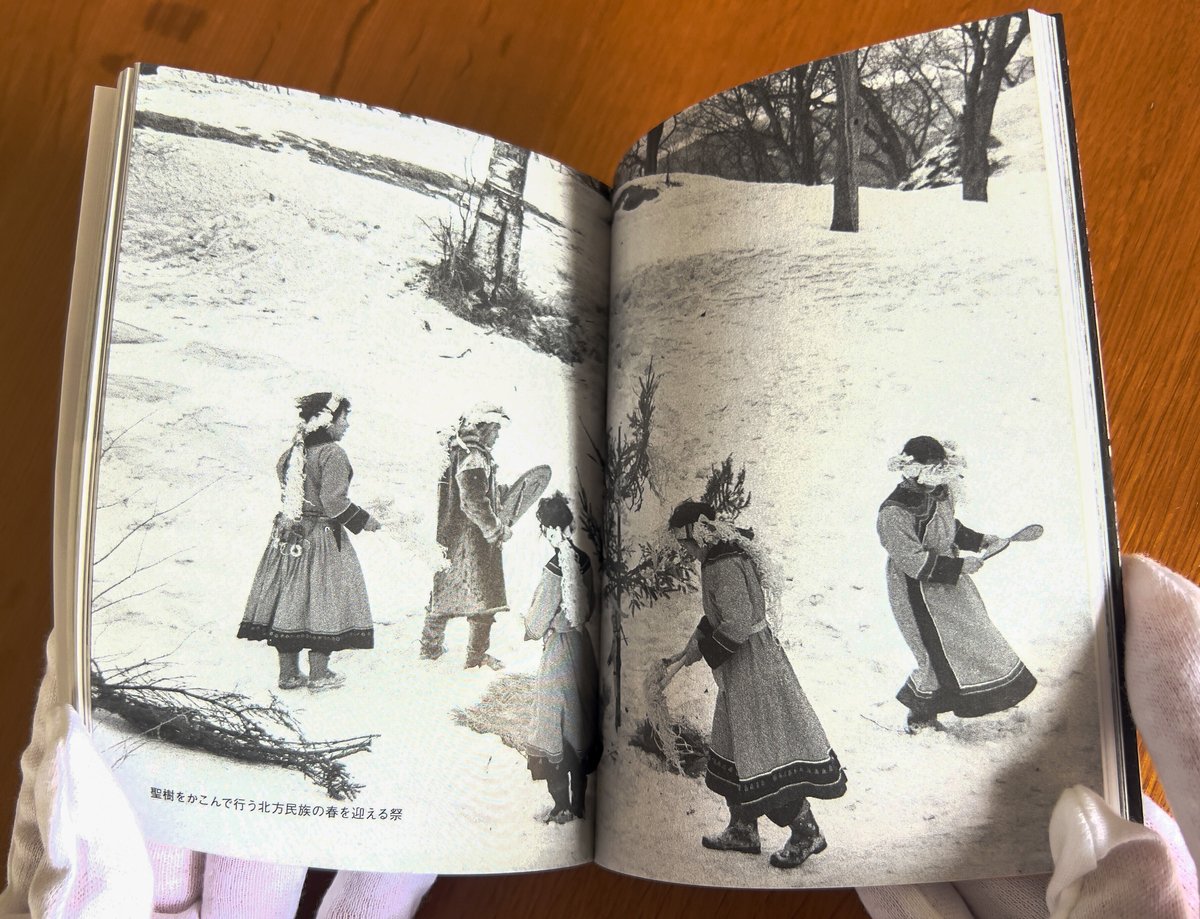

例えば北海道にわずかに残る北方民族、オロッコ族やギリヤーク族の儀式を撮影に行く話。

アポが取れないので直接現地に赴いた著者は、何のつてもなく最初は途方に暮れますが、郷土博物館でたまたま出会った職員に「私の家のお隣にギリヤークのおばさんが住んでいる」と教えてもらいます。博物館長に頼み込んで本人たちに会わせてもらい、本来は「見せものではない」という「春をよぶ祭」を実演してもらうことに成功。ところが踊りの最中に神木に火がついて祭は台無しになってしまいます。「やっぱり罰が当たった」としょげるオロッコの人々。著者も、信仰や生活を大きく傷つけてしまったという後悔におそわれます。貧しい暮らしのため謝礼を得ようと実演したのではないかという裏事情も示唆しています。

仲介してくれた館長は「おそらくオロッコの人たちは今夜は神へつぐないの祭をするのでしょう」と著者に告げます。それは真っ暗な部屋でいつまでも頭を下げ続けるという、館長すら見たことがない儀式。著者は「ああ、それこそ私が写したいと望んでいる本当の祭なのだが」と嘆きます。

著者は、撮影用に実演した祭は本物の信仰ではないと認めつつ、失われゆく伝統を記録するためにはこうするしかなかったのではないか、と振り返っています。「春をよぶ祭」が撮れて「うれしかった」と正直に吐露する反面、帰りの汽車でオロッコの人たちを思い、「私のうれしさなどは消えていくようだ」と記しています。

後味の悪い撮影旅行。その顛末を率直に記述することで撮影者のジレンマだけでなくオロッコの人々の境遇も浮き彫りにする、読み応えのある章です。

他の章も地元の人たちとコミュニケーションを取りつつ撮影対象に近づいていく様子が読みやすい紀行文の形式で詳しくつづられています。写真撮影やフィールドワークでいろんな場所を訪れる際に、よそ者としての振る舞いはどうあるべきなのか。そんな大事なことを考えさせてくれる本でした。

もちろん、純粋に旅行記として抜群に面白いです。文庫として復刊されたのは数年前のことなので、まだまだ新刊で手に入ります。貴重な写真もたくさん載っている。60年以上たったいま、現地はどうなっているのか、訪れてみたくなります。