社会という市場が6割引状態になる日

2022年に生まれる子どもの人数(出生数)の推計値

が、日本総研から発表されました。

その人数は、

厚生労働省は、1899年からこの統計をとっています。この数字は、民間企業による推計値ではありますが、最も少ない人数です。

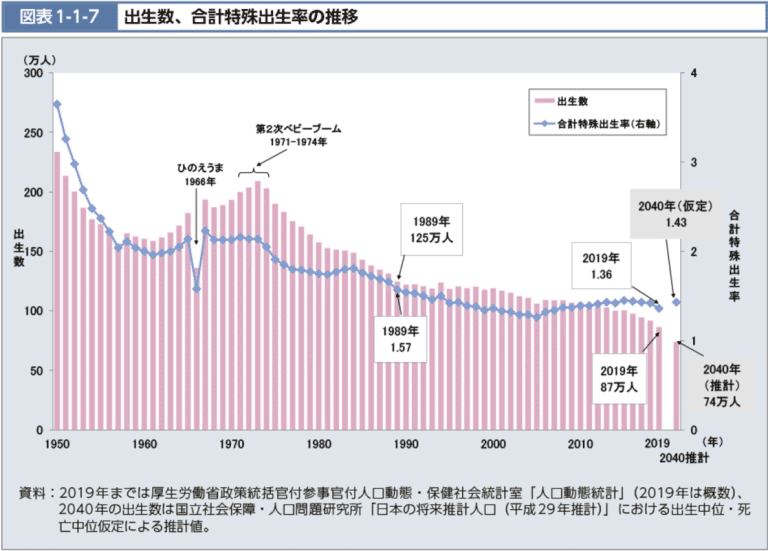

2015年の出生数は厚生労働省による確定値で100万人(100万5677人)だったので、わずか7年で20%以上減少という大きな変化が見えてきます。

第二次ベビーブーム期(1971年~1974年)の出生数/年

は、

いま50歳前後の人たちは、1学年200万人いるわけです。

そして、この人数が日本社会という豊かな内需の市場を牽引していました。

無論、その親世代が団塊の世代として戦後経済を牽引している構造があり、歪な形ではありましたがバトンが渡っていたわけです。

ガンプラやお菓子やジュースでも、この第二次ベビーブームの市場規模が母数になって商いを行うことができましたし、人々は買うことを楽しむことができました。

社会という市場が6割引状態になる日

この構造がほぼ壊れています。かつて200万人/年だったものが77万人/年と6割引になっています。90年代までの社会の余裕がなくなっている背景には人口動態は大きく影響しています。

社会が豊かになると少子化傾向になることは各国共通の現象ですが、社会の持続可能性を確保するためには一定規模の人数が必要です。

短期的には、子どもが少ないほうが豊かな生活が送れる。一方、中長期的には、子どもが自分たちの世代よりも同じかちょっと多いほうが社会の持続可能性が高まる。

つまり、短期的な見方と中長期的な見方の間に矛盾があります。

この矛盾を埋めるコミュニケーションが実現すると、社会の持続可能性が向上し、商品やサービスも安定して提供できるようになり、私達は買うことをより楽しめるようになります。

少なくとも、出生数が現在のような減少傾向は、メーカーにとって商品をつくっても買う人が存在しない状況も容易に予測できてしまう程、危機的なものです。

売ること、買うことの未来を考えた時、一見遠回り見えるかもしれませんが家族(必ずも結婚もこだわらず)が仲良く暮らしてゆける環境整備が最も有効なアプローチになります。

最も大きな問題は、こうしたアプローチを具体化する担い手と方法が見当たらないことです。

既にある技術やノウハウを駆使すれば可能なので、ある意味でブルーオーシャンです。

「売れるを創ること」を突き詰めると、社会課題と向き合うことに繋がります。

今回の投稿は一種の投げかけです。実は私、「売れるを創る」に関わるこんなことを考えているんですといった会話が始まると良いなと思っています。

*この図は『厚生労働白書』にある、出生数の推移です。

私達は歴史上はじめての急速な人口減少社会にいます。

書いた人