入荷したてのパン争奪戦の裏事情。

ヘッダーの食パンが、わたしの最近のお気に入りです。

半年ほど前、行きつけのスーパーが突然「3枚入り食パン」のラインナップを充実させたのを機にハマりました。

わたしがいつも買うのは6枚切りの食パンです。

パンは厚みが変わると焼き加減にも影響するので、8枚切りだと焼けすぎるし、5枚切りは今ひとつ…やっぱり食パンは6枚切りじゃないと。

でも6枚切り食パンは大抵6枚入りですよね。残りは冷凍するにしても、ひとり暮らしだと6枚入りは持て余します。

朝食にパンを食べない日があったら、残り1枚か2枚になった食パンが、冷凍庫の中でびっしり霜がついてカラカラになってたりしませんか?

スーパーの食パンは入荷したてを購入して、美味しいうちに食べきるのがセオリーです。

だから“6枚切りの3枚入り”がちょうどいいんですよね。

超熟『国産小麦』は、パッケージを開けるとふわりとバターが香って、耳まで柔らかで、サンドイッチにしたり、そのまま食べても美味しいけれど、軽くトーストしてバターを塗って食べると絶品です。

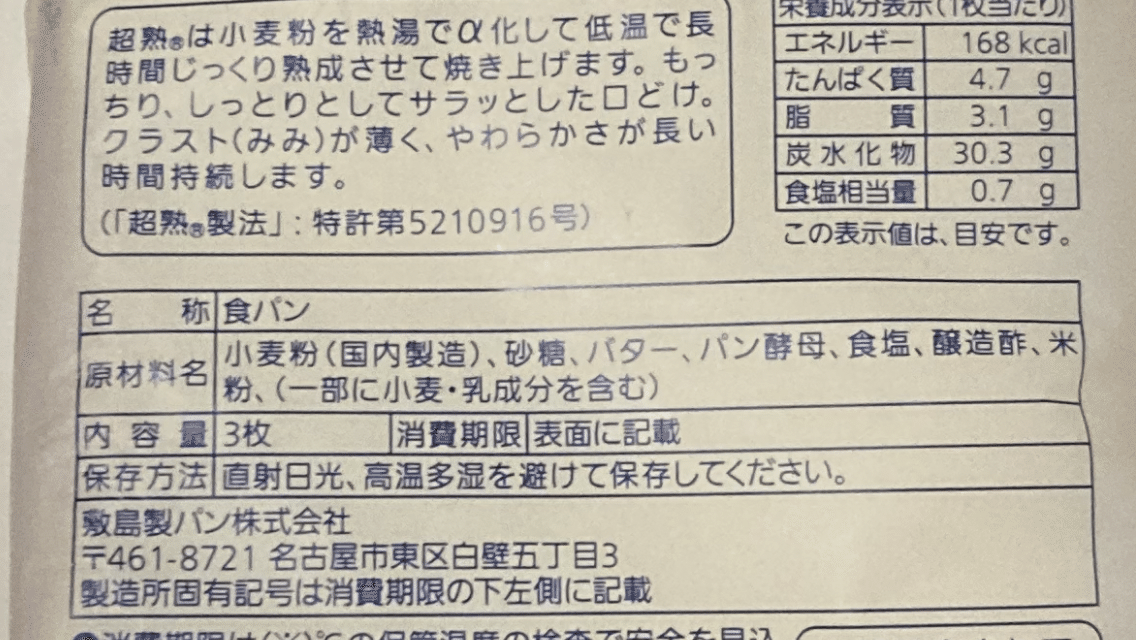

原材料はこのとおり、正体不明の添加物は排除して必要なものしか使ってないのがこの食パンの売りなんですね。

スーパーでは高級食パンの部類の価格帯ですが、一時期ブレイクした某有名高級食パンに比べればずっと庶民的な価格で、3枚入りでも普通の6枚入り(一斤分)の食パンと同じようなお値段なだけです。

ただ、3枚入りは割高なせいか入荷数が少なく、いつも2つか3つ単位でしか入荷してないんですね。なのでタイミングをはずすと売り切れてて買いそびれることもしばしばです。

夕方には必ず売り切れているし、週末の朝9時に買いに行っても、当日入荷しているはずのパンが既に棚に見当たらないこともあるのです。

品出しの店員さんに入荷予定をたずねると、「あ〜今日はもう売れちゃったみたいですね〜」との返答が…!

朝9時の時点でもう品切れ?24時間営業の店だからそういうこともあるだろうけど、誰よ?わたしよりも先に超熟『国産小麦』を買っていくのは!?

店員さんいわく「3枚入りは早い便での入荷なんですよね〜」とのこと。つまり「もっと早く買いに来い」って?

なんでも一部のパンは他のパンと入荷時間が違うらしく、3枚入りは早い便で到着するようなのです。それをわたしと他の固定ファンとで奪い合っているみたいなのです。

ならばと、買いそびれないように朝6時起きして行くと、ちゃんと入荷したての『国産小麦』が2つ棚にあるのを発見。

これはいいと2、3日おきに『国産小麦』のために早起きをして買いに行ってたら、ある時を境に棚には1つしかないことが増えてきました。

どうやらどこかの誰かもわたしと同じことを考えて早朝に買いに来ているようです。

うまく購入日がズレるといいのですが、相手は複数人いるらしく、重なると奪い合いになっちゃうわけです。

店側も客の争奪戦に気づいたのか、よせばいいのに、たま〜にやけに多めに仕入れてたりするんですよね。

でもそうすると、今度は売れ残ってしまい、日付が古くなるともう誰も買わないんです。

わざわざ早朝に入荷したてを買いに行くようなタイプは、消費期限が3日先の新しいのが欲しいわけで、古くなったやつは買わないですから(ヘッダーのパンの日付参照)

すこし割高でも食べ切れるように3枚入りを購入するような客はそんなものだし、もともと入荷数が少ないのも頷けます。

で、いつのまにか3枚入り食パンの棚はまた2つずつしか入荷しない状態に戻り、それをいつもの固定客が密かに奪い合う…朝っぱらから何やってんですかねぇ(笑)

でも、われわれはきっとこの先も当分この戦いを続けることになりそうです。

半端な長さになったので、パンの雑学を少々。

日本人が当たり前に使っている「パン」という言葉は、ポルトガル語だって知ってますか?

これは「パン」が1543年、種子島に漂着したポルトガル人によって、鉄砲とともに伝来したからだそうです。

この段階でなんとなくイメージできると思いますが、当時のパンは、長い航海にも耐えうる(?)ハードタイプのかなり固いパンだったようです。

厚切りだと歯がたたないから薄くスライスして、これも保存食の塩漬け肉なんかを挟んで食べてたんじゃないでしょうか?

たしかに現在の日本のふわふわ食パンじゃ、あっという間に青カビだらけになっちゃうだろうし、一般の船には、メリー号やサニー号みたいなキッチンもなければサンジ君もいなかっただろうしね。

ちなみに食パンの元祖は「ヨコハマベーカリー」という店の、イギリス風の山形や角形食パンらしいです(ネット情報)

元町・中華街にある「ウチキパン」は、明治21(1888)年、「横浜ベーカリー宇千喜商店」として創業し、日本の元祖食パンの店として広く知られている。

じつはこれよりも早く、銀座木村屋の創業者である木村安兵衛氏が、日本人の好みに合わせて、日本酒づくりに使う米こうじ(酒種)でつくったパン生地を開発。1875年には、この生地であんを包んで焼いた「あんパン」を売り出して大ヒットしたんだそうです。

先に伝来したのは「食パン」だったのに、日本では日本発のあんぱんのほうが美味しいと先に評判になって、その後もクリームパンやジャムパンなど続々と登場したんだって。つまり菓子パンのほうが、食パンより先にブームになったわけですね。

菓子パンのブームが落ち着いたあとに、イギリス風の食パンの流行がきて、おやつの菓子パンとはちがう「主食用のパン」という意味で「食パン」と呼ばれるようになったという命名説が有力です。

日本人がご飯にかわる主食としてパンを食べるようになったのは、それよりずっと後の第二次世界大戦後。

アメリカから大量に輸入することになった小麦粉を消費するために、学校給食で主食としてのパンが一斉に広まった説は有名ですよね。

これだけを聞くと「ふ〜ん、学校給食で小麦粉を消費したんだ?」って思うのですが、その背景にあっただろう「大人の事情」を察することができる年齢になると、ほかにもいろいろ想像しちゃいませんか?

たとえば、なぜ工場などで働く人たちの給食でなく“学校給食”だったのか?とかですね。給食があるのはべつに学校だけじゃないわけですから。

ほかにも…アメリカから輸入していた小麦粉は、昔は「メリケン粉」と呼ばれていました。その「メリケン粉」が流通していた頃、日本人の英語の発音は、外国人に全く通じないほど酷くはなかった…?なんて話を聞いたことありませんか?

日本語では、たとえば「American」を「アメリカン」とカタカナ表記にしてそのまま発音するせいで、外国人には英語には聴こえないそうですが、「メリケン」と発音すれば通じるらしいです(嘘みたいな話ですが本当です)

外国人居住者や交流は戦前よりも確実に増え、中学生になると必須の教科として英語を学んできたのに、どうして日本人の英語力は長いあいだ一向に改善されなかったのでしょう?不思議ですね〜何者かの作為を感じませんか?

学校給食は大人の事情、日本人の英語力低迷の原因は某国の陰謀だったり…?

パンとは、じつはこんなにも奥が深い食べ物なのです。