【展覧会評】「木下佳通代、沢居曜子、辰野登恵子|70 年代 −不毛なもの、その先に」

今回も研究室HPに載せた展覧会評を写真付きでアップします

※以下、テキストは研究室HPより転載

1970年代、美術の世界において女性作家たちは、キュレーターや批評家たちから軽視され、白人男性・異性愛者の外側に位置付けられる存在として制作・発表活動に大きな制限が伴う状態であった。同時に、1960年代の商業主義的な芸術への反発として作品の非物質化が進み、アクションやパフォーマンスなどの行為による表現が隆盛を極めた時代でもあった。

本展は、このような表現の固定化が見られた「不毛」な時代に、独創的な手法を用いて存在や知覚への眼差しを問うた木下佳通代(1939−94)、沢居曜子(1949−)、辰野登恵子(1950−2014)の3名の女性作家による1970年代の活動に焦点を当てたものである。

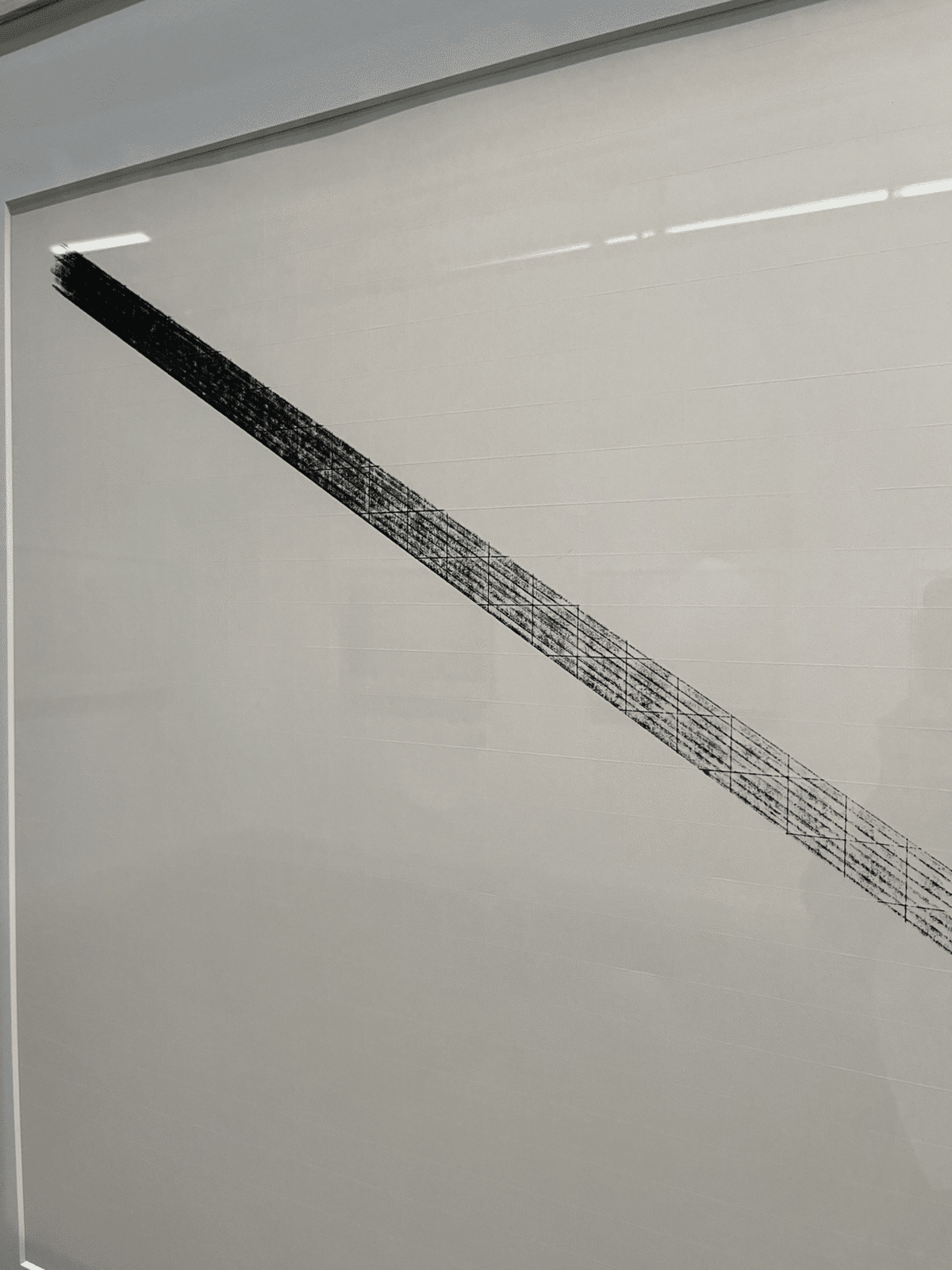

左から木下佳通代《Ph ‘80-16》、辰野登恵子《Work k-22》、沢居曜子《Line-Work Ⅵ-77-8》

木下佳通代《'78-24》(1978)は、ひし形を描いたのちに変形させられた紙面を写した写真の上に、同一の図形が直接描き加えられた作品。本作をはじめとする、写真をメディウムとして使用した木下の作品では、紙面上に事物としては同一な反面、認識されるフォルムの異なる二重構造が示されることで、視ることのズレが露わになる。従来、写真は主観を廃した現実の空間を捉える手法として使用されてきた。木下がメディウムとして写真を選択した背景には、こうした空間特性を逆手に取り、錯視効果を生み出すために二次元空間に固定する意図があったのだろう。つまり、写真には、そこに写る三次元の空間(立体的要素)に加えて、メディウムとしての平面的要素が共存することに着目したのである。

カッターナイフで紙に格子状の溝を引き、その表面をコンテでなぞる沢居曜子の一連の作品は、辰野登恵子のグリッドや罫紙を用いた作品群との共通点が感じられる。特に、辰野と沢居の作品における関連性について論じたテキストのほとんどで見受けられるのは、グリッドや罫紙という秩序だった空間に、人間による身体的な行為が作用することでリアリティのあるイヴェントの場が立ち上がるという旨の記述である。しかし、沢居の作品を間近で観察すると、時折蛇行するラインの存在や、溝の深さに変化がつけられていることが分かるだろう。同様に辰野は、均一な画面の再生産を目的としたシルクスクリーンプリントにおいても、版ごとにムラが発生することに着目した。これらは「地」の制作に際して行われる作業であり、その上で、沢居の場合は表面をコンテでなぞり、辰野の場合は限定された区画を削り取ることで下に刷った色を露出させるなどの操作を加える。

作品全体として見た場合、線が規則正しく整然と並び平準化されたともいえる地と、そこに加えられた身体的行為の強い対比が見出せる。しかし、一見すると均一的に思われるそれらの空間には、抑制的ながらも身体的・有機的な要素が備わっているというのが興味深い。そして、これらの仕掛けが、図版では見てとれないが実際に目の前にすると認識できるというのも、展覧会の楽しみの一つとなっている。

本展の前提となる「不毛なもの」とは、当時の美術で用いられた素材や空間への眼差しを言い表した言葉として捉えることが可能なのではないか。とりわけ、フランク・ステラに代表される、ミニマル・アートの演繹的構造を持った平面は「不毛なもの」だったに違いない。そうした中、彼女たちは写真や版画という平面“的”な表現を選択し、そこに明確な身体的行為を付け加えることで、脱構築的に三次元的な構造を持った絵画性を取り戻すことを試みたのだ。ミニマリズム最盛期を迎えた60年代後半への抵抗として、イリュージョニズムへの回帰を目指した姿勢が、存分に感じられる展覧会であった。