野晒目貫(大月派)②裏行の観察

刀装具に興味を持ち最初の目貫である表題のものを買ってからはや8か月が経った。当時は表の意匠ばかり見ており、裏をあまり見ていなかったので今回は裏行を観察してみる事にする。

①についてはこちら↓

①表目貫の裏

陽根は素銅で出来ている。根の根本がどのように接着されているのかは分からないのだが、一体化しているように見える事から全周を溶接するような事をしているのかもしれない。

また陽の太さは直径3.5mmとかなり太く強度がありそうに感じる。

現在は先端が切断されて短くされてしまったのかもしれないが(そういう物が目貫は大半)、当時はもっと長く、この目貫もそのまま茎孔を通り反対側の目貫の穴に固定され目抜きを兼用していた類のかもしれないと推測する。

次に縁の板厚であるが、こちらも以下の室町期のものと比較するとかなり厚く新しさが伝わってくる。江戸時代頃と極まっている。

古い時代の物は材料を節約する為に、なるべく薄く叩いて伸ばしたことから板厚がかなり薄く仕上げられている物が多い一方で、新しい物は鋳型を使用しているものもあり板厚そのものが厚い。

なので裏から見ると、のっぺりしている印象を受ける。

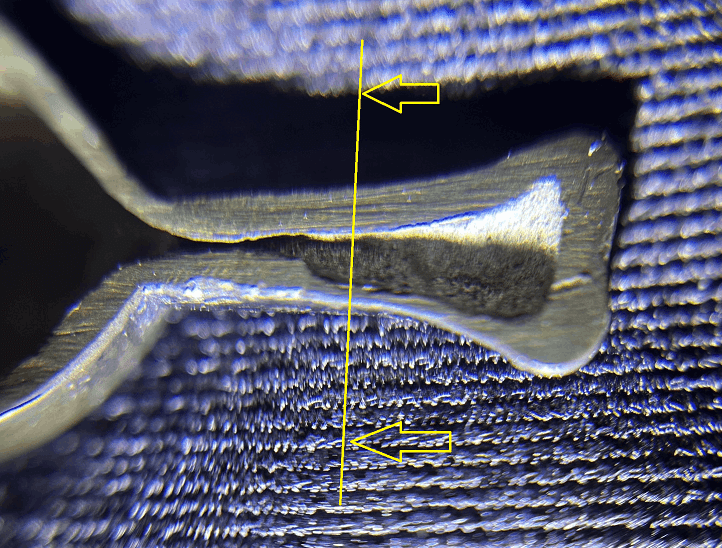

次に以下のように黄色い断面を切って横から見てみると、

以下のような形をしている。

この事から最初に型で抜いた後に、側面から赤矢印方向に叩いたのではないかと予想する。(スケッチは少し誇張して描いてはいるが)

横から目貫を見るとこのような感じである。

室町期の物を比較の為並べる。ここからの見え方は大差はないようだ。

②裏目貫の裏

素銅の陰根がしっかりと固定されている。

現状の表目貫の陽根をここに嵌めてみようと試みたが、はまらなかった事から、本来陽根はテーパー形状をしてもっと長く、現在は短くカットされている事がやはり想定される。

側面から見るとこのような感じ。

③終わりに

目貫の裏は表以上に沢山の情報が埋め込まれているらしい。

まだ全てに気づけているわけではないだろうが、8か月前からしたら少しこの目貫について知識が深まったようにも思う。

これからも定期的に物を見直してみて新しい発見があるかをメモしていきたい。因みにこれがなぜ大月派に極められているのか、根拠的な事はまだ分からない。

これを発見していく事はこれからの地震の課題である。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

続き

古い時代の目貫(古美濃龍目貫)について観察した様子はこちら↓

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

「刀とくらす。」をコンセプトに刀を飾る展示ケースを製作販売してます。