現代刀職展2024を見て① 刀編

2024/8/10~10/14まで開催中の「現代刀職展2024」遂に見に行けました。

①刀編では作刀や研ぎ、刀身彫刻、②刀装具編では拵や鎺、鐔などについて、個人的に気になった作について触れようと思います

(尚、前期展示は見に行けなかったため、後期展示のみの内容です)

①作刀の部

・無鑑査 長谷堂住恒平作 令和五年五月日

無鑑査である恒平刀匠の薙刀は黒みある地鉄に映りが自然と立っており非常に古色漂う作で現代刀には見えない。(現代刀は地鉄の白く見えるものが多い)

解説を読むと「今でも玉鋼では古い感じを出すことはできないと言う方がおられます。なんとかこれを打破したいと思っています」と書かれており、おぉ打破された!となった一振。

ガラス越しではなく手でも持って見てみたい1振でした。

・高松宮記念賞 金田清水國真製之 桜雲令和六年吉日

今回の最高賞。デビュー時に一度特賞受賞後、しばらく特賞から離れていたものの遂に最高賞を受賞した金田國真刀匠の山鳥毛を狙った作。

師である河内さんも今回一文字の作に挑戦されており、師と弟子の交流を展示会を通して感じた次第。

私自身も過去に作刀をお願いした事のある刀匠さんで今回の受賞は感慨深いものがあります。

今回の作は特に匂口が柔らかくまとまっている印象を受け、覇気ある炎のような刃文は圧巻です。

・努力賞三席 慶需裕為叶羽広康作之 令和六年春

「堂々・前向き・平穏」に生きて欲しいという注文者から息子さんへの想いを元に安藤刀匠が制作されたという御守り刀。

解説を読むと、「堂々」は南北朝期の姿に、「前向き」は逆丁子の刃文に、「平穏」は高低差のない刃文に表現されているそうで。

なんと愛溢れる作&アイデアかと感動した次第。

これは貰った息子さんにとっても一生の宝物になりそうですね。

こうした制作秘話を読めるのは現代刀職展の面白さかもしれないなどと。

②研磨の部

・竹屋賞 井上聡氏 肥前国住近江大掾藤原忠広

肥前刀の地鉄の良さが十二分に引き出されているように感じた作。

といっても私自身研磨については分からない事だらけなので、技術的なものを正確に捉えられている自信はないが、この刀が非常に美しく見えるのはやはり研磨がとても良いからではないだろうか。

こんな美しい地鉄を見せられてしまうと暫く動けなくなってしまう…。

ということで5分ほどその場で時が止まったように動けませんでした。

・優秀賞一席 小川和比古氏 無銘 伝来国行

地沸が微塵に付いて沸映りが立っており、それでいて刃に高低差があり、肌も立っているなど複雑で素人ながら非常に研磨が難しそう(どこを見せるのか迷いそう)に感じた太刀。

古色溢れる作な場合、地鉄を出すか抑えるかで悩むだりするものなのだろうか。こちらの作は肌を出す方に振ったと個人的には思うが実際どうなのだろう。

特に3枚目の写真は肉眼で見た通りに撮れたような気がするお気に入りの1枚だが、沸映りが立つなかで肌が上品に出て刃文もその情景に合っているように感じ感動しました。

・薫山賞 玉置城二氏 銘 清磨

昨年に続き特賞を受賞された玉置さんの作。

相州伝を意識したであろう清麿の作で刃が明るく冴え地景がはっきりと出ており名刀オーラが凄い。

肌をはっきり出しつつ下品な感じに見せないのは研ぎの腕の見せ所だったりするのだろうか。

解説を読むと「刃の白さと地色のバランスを考慮した仕上げを心掛けました」とあり、この絶妙なバランスがもしかすると完成時の美しさを左右するのかもしれない。

素人目には一様に見える鉄の色も研師さんから見たら七色くらいに見えているのかもしれないですね。

③刀身彫刻

・日本美術刀剣保存協会会長賞 柏木幸治氏

梅の木に龍が巻き付いている図が非常に立体的に彫られている。

複雑な構図ながら梅の花が目立って良く見えるような気もし、構図が捉えやすいのは彫による工夫の為だろうか。

やはり現代の刀身彫刻は日本刀史上で最もクオリティが高く思えてなりません。

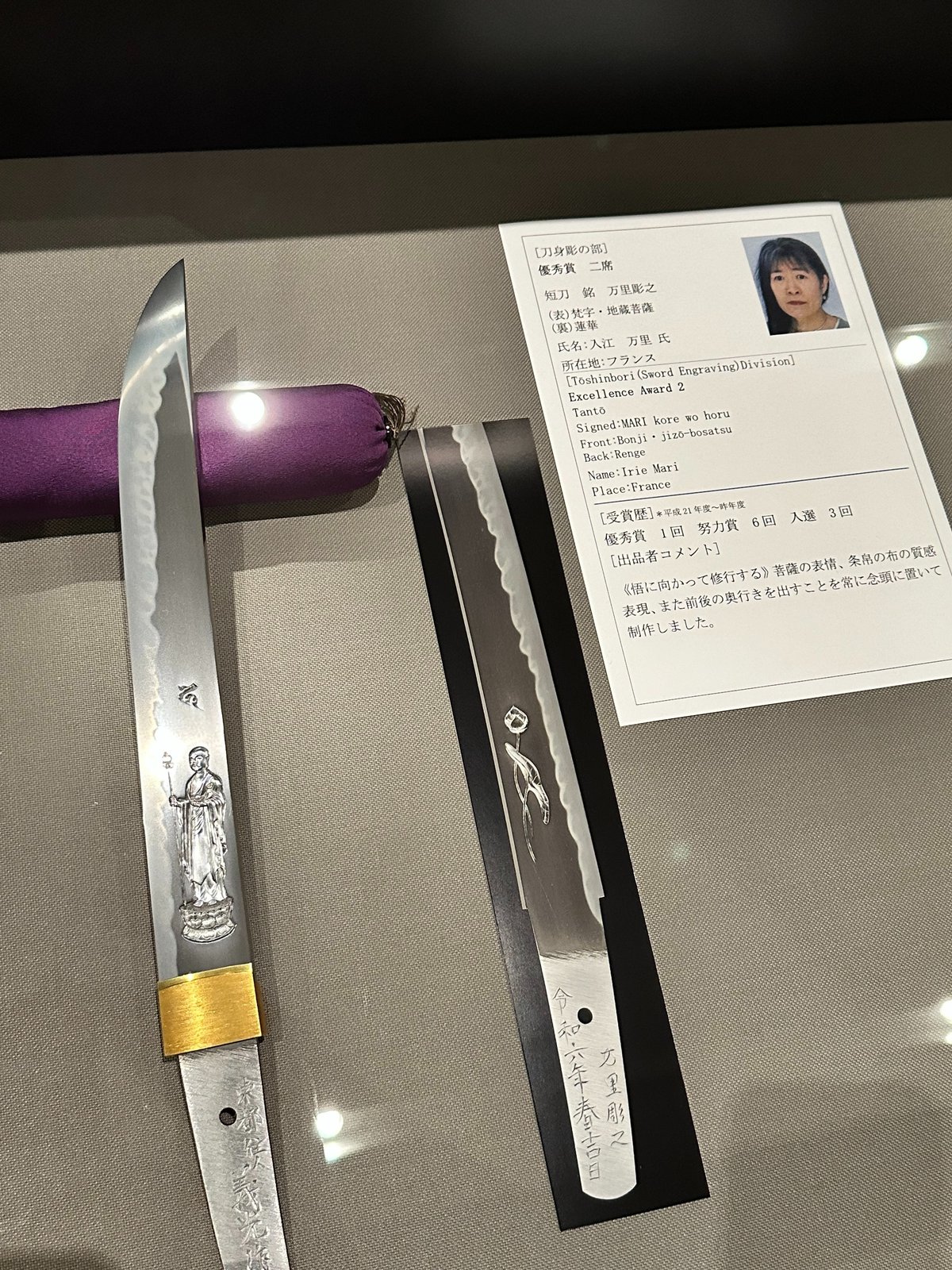

・優秀賞二席 入江万里氏

非常に珍しい地蔵菩薩の彫。裏には蓮華の花が一輪。

こうした彫は初めて見たのですが、刀身にも合っており良いですね。

④特別出品

なんと安綱と清麿が特別出品されていました!

安綱は古色溢れる作で地斑映りが鮮明に出ています。

清麿は研磨の部でも出品されていましたので、2振り展示されている事になります。玉置さんの研がれた清麿と比較してみるのも面白いかもしれないです。

・安綱

・清麿

今回も読んで下さりありがとうございました!

いいねを押して頂けると記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

「刀とくらす。」をコンセプトに刀を飾る展示ケースを製作販売してます。