「鎌倉住人行光 元亨二年三月」の短刀を見て

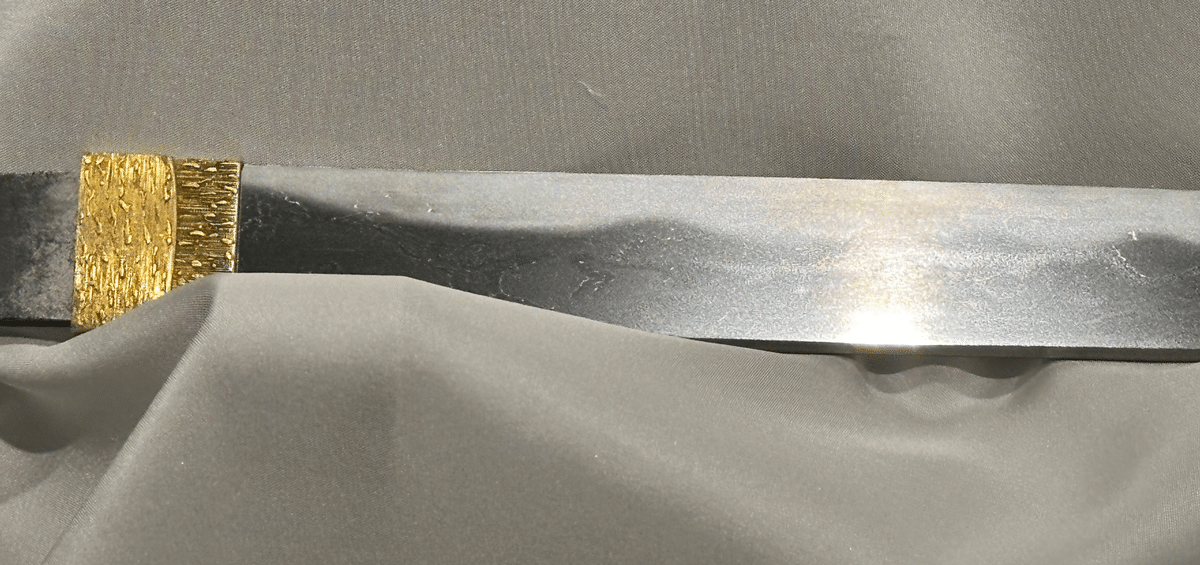

先日まで開催されていた正宗十哲展に展示されていた「鎌(倉住)人行光 元(亨二)年三月」の短刀。

年期が入っている事に加えて、更に行光二字銘ではなく、長銘が切られている事も非常に珍しく、更に行光唯一の皆焼の在銘作として非常に貴重な資料とされている。

重要図譜をぱらぱらと見返していると、皆焼の無銘極の作がいくつか見られたが、この短刀がある故に行光に極まっているのかもしれない。

指定品全ては見切れていないがある程度見ていくと短刀で皆焼の作が4振ほど見られたが、いずれも「伝行光」となっており、また「積極的に行光とは極め難く~」や「行光か否かは俄に決定し難いまでも~」などと記載されている。

これらの短刀はまだ実見した事がないのでこの短刀と比較してどうかなどは何とも分からないが、正宗十哲展で目の前にあったこの長銘の行光短刀は確かに行光の作として存在している事もまた事実。

肉眼で初めて見てみたが非常に華やかな作であり、常に言われる「小のたれや直刃調の大人しい刃文が行光」とは少し異にしている印象を受ける。

しかし茎の少し長めに真っすぐ伸びた形状は正宗にも見られる鎌倉末期の形状をしているし、地鉄の色も青黒いというか相州上工の色をしているように感じられる。

刃にも粗めの沸が付いており、正宗と言われた方が納得しやすい作にも感じられた。

それにしてもこの肌の立ち方や粗沸の多さは常に見る行光とはまた異なったようにも見える。

白く大肌が立って見える部分があったのは研ぎ減っている故だろうか。

粗い沸が多いのは皆焼という作風故だろうか?

この辺りは知識不足で分からない。

行光と言えば以下のような地刃のイメージが強かったが、今回の展示を見て相州伝がより複雑に、更に分からなくなったのもまた事実…。

珠玉の名品展より

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです。

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)