小太刀と脇差の違いは?

小太刀と脇差、似ているようで実は違います。

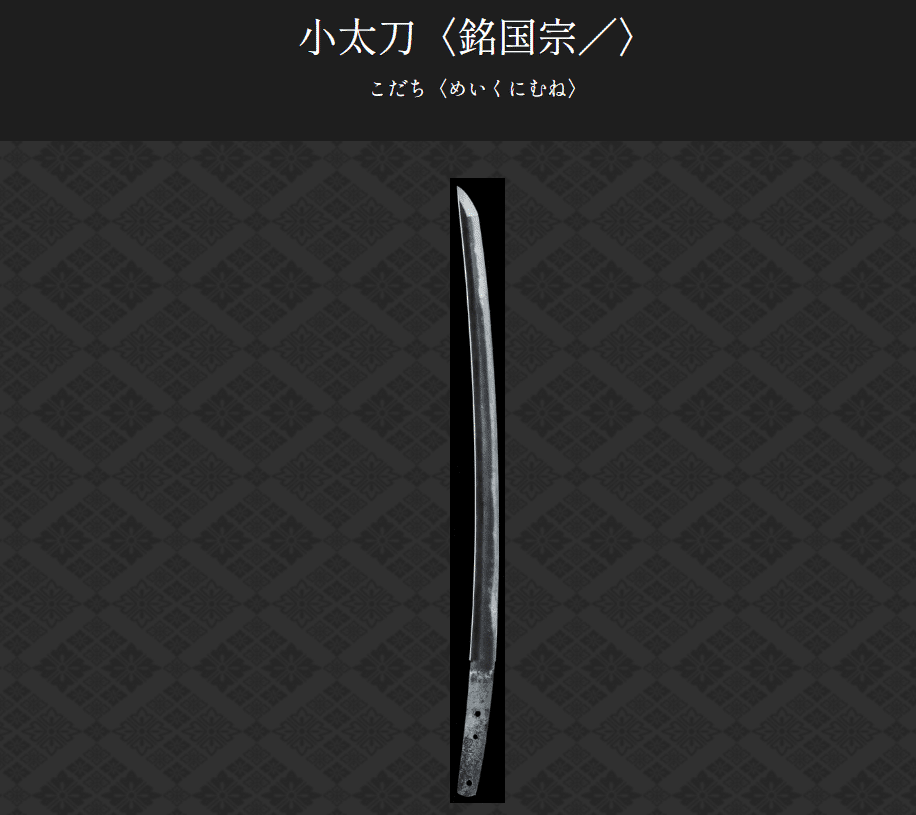

分かりやすい見極め方法としては、太刀と打刀がそうであるように、脇差サイズで太刀銘に銘が切ってあれば小太刀、刀銘に銘が切ってあれば脇差、となります。(但し青江派の様に例外もある)

より具体的な違いを書くとすれば「製作された時代と用途」でしょうか。

■製作された時代と用途

・小太刀

平安時代から室町時代までに主に作られています。

刃長は1尺7寸(約51.5 cm )から2尺(約60.3cm)程度まで。

脇差だと大体大脇指に分類される長さです。

また、得てして刀身には深めの反りがあります。

因みに太刀を大摺上げした物を小太刀とは呼んでおらず、生ぶ状態で短い太刀を小太刀と読んでいます。

なぜ短い太刀が存在したのかについては色々説がありますが、1つは貴族達が武士が太刀を佩いている姿を真似しようとして太刀を佩こうとした所、移動手段である牛車に乗る際に長い太刀だと邪魔になるので短い太刀を佩いたとする説。

もう1つはいわゆる子供や女性など体格が小さい人が使用する物として存在していたとする説があります。

室町時代になると片手打ちと呼ばれる片手で振りやすい長さの太刀が流行り、これも小太刀と呼んでいます。

但し正確な事は分かっていません。

・脇差

こちらは分かり易いかもしれませんが、二本差ししていた武士の短い方です。刃長は1尺(約30cm)~2尺(約60㎝)。

南北朝時代頃から見られ、江戸時代には武士の正装として、また町人が帯刀出来る物として流行します。

また、長さによって「大脇差・中脇差・小脇差」と3つに分けられます。

銘は打刀と同じ面に切られています。

■終わりに

現行の銃刀法における登録証の分類で小太刀は無いので、「脇差」などど記載されていますが、今回で小太刀と脇差が違う事を御理解いただけたのではないでしょうか。

小太刀だと思ったら大摺り上げだった、という具合に小太刀を見る機会は実際殆どありませんが、見かけた際は脇差と造り込みなど比較してみると面白いかもしれません。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑