目貫の魅力

刀装具の中で一番目立つのは鐔だろうか。

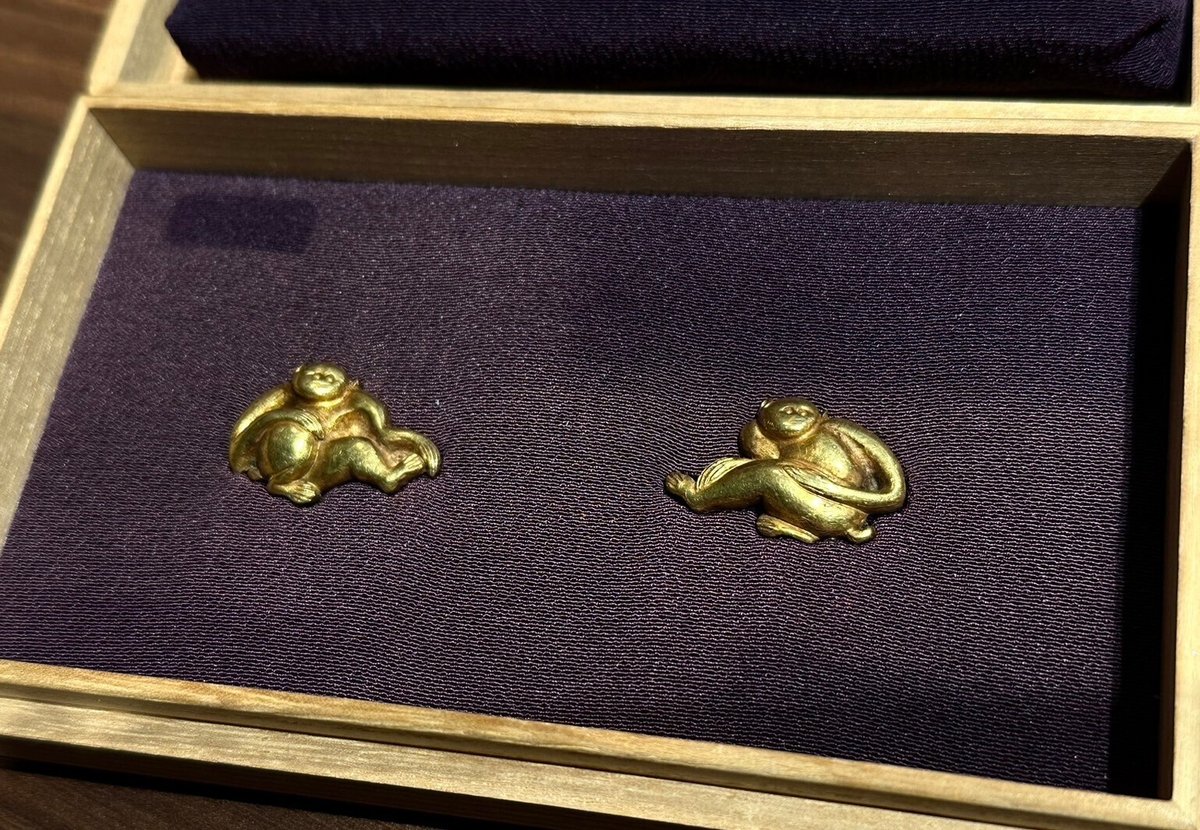

対して柄糸にほぼ隠れる事もあれば、握ると見えなくなる刀装具、それが目貫である。大きさは様々なれど大体2~4cmくらいの物が多く小さい。(中には8㎝に迫る大目貫もある)

しかし意外にも主張が激しく、目貫を変えると柄の印象がガラリと変わるの程に実は目貫は存在感があるように思う。

図柄は龍や獅子などの架空の生き物、虎や鳥などの動物、草花、紋、文字、武器や定規、仏像、碇、鍬などの道具まで何でもある。

刀に比べると目貫が好きな人はごく一部であろうが、拵にはなくてはならないアイテムであり、武士にとってのお洒落アイテムとしても機能していたはずである。

後藤家の目貫などは刀同様に折り紙が発行されて、金貨などと交換できるなど資産的な価値も持っていた。

刀と共にステータスシンボルとして愛用されていたのかもしれない。

①目貫の機能

柄の表と裏に付けられ、古い時代は目貫の裏から長い棒が出ておりそれを目釘のように茎孔を通して柄と茎を固定する用途があったと考えられていたそうである(様々な説がある)。

それ以外にも柄に凹凸を生み出す事で握りやすくして滑りにくくするなどの機能も備えていたようだ。

しかし戦の無い平和な時代になると装飾性が高められ、様々なモチーフで技巧の凝った物が多く登場する。

②目貫の魅力

と言っても目貫はまだ5点ほどしか持っていないので、真の魅力を理解出来ているとは到底思えないのであるが、目貫の魅力に感じるところを紹介出来ればと思う。

・目立たないのに凝っている

柄糸を巻く事で目貫の大部分が隠れるし、柄を握ろうものなら隠れてしまうのが目貫である。

にもかかわらずルーペで見ると細かいところまで作り込まれている。(勿論作り込まれていない目貫もある)

小さい中にも職人の技が詰まっており、「こんな所にも鏨が入ってる」のような感じで一つ一つルーペで作者が表現したかったであろう点を見つけ出していく作業は何とも言えず面白く、これは1つ目貫の魅力の一つに思う。

また目貫の裏側にも実は製作方法の特徴などが色濃く表れており、目貫の事を知るにつれ見所も増えて来るのが面白い。

・表裏で物語のようになっている物もある

鐔もよく表裏で物語を表現している事があるが、目貫も同様で表裏で物語りのようになっている物もある。

例えば上の目貫に書かれた「悟世非常」は無量寿経というお経の中の言葉だそうだがそうした事を合わせて見てみると、「死すべき命を生きているからこそ今この一時をどう生きるかが問われているのかもしれない」などと解釈する事も出来そうである。

この解釈が作者が伝えたかった事かは分からないが、そうした事を考えていくのも面白さの一つであるようにも思える。

これは目貫以外の刀装具でも出来る事であるが。

・値段は安め

勿論値段はピンキリであり後藤家の折り紙の付いた物などウン百万とする物もありますが、1000を超える物はほぼないのではないでしょうか。

鐔だと4000近くする物もありますが、流石に目貫ではそこまでの物を見ません。東山御物クラスになると行くのでしょうか。

一方で10万円以下で楽しめる物が沢山ある。

金無垢などになると金の材料代などもあるので20万以上してくるものが多いイメージがあります。

③終わりに

目貫はまさに小さい芸術品と言った感じで、机の中に忍ばせておいて気が向いた時にルーペで眺める、という作業がとにかく面白い物です。

今回目貫の魅力を伝えられた気は全くしないですが、買う事で面白さがジワジワこみあげてきますので気になる画題、好きな動物などあれば是非一つ手元で楽しんでみては如何でしょうか。

今回も読んで下さりありがとうございました。

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです。

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)