時代物の短刀掛は数が少ない

雑談レベルの話なのですが。

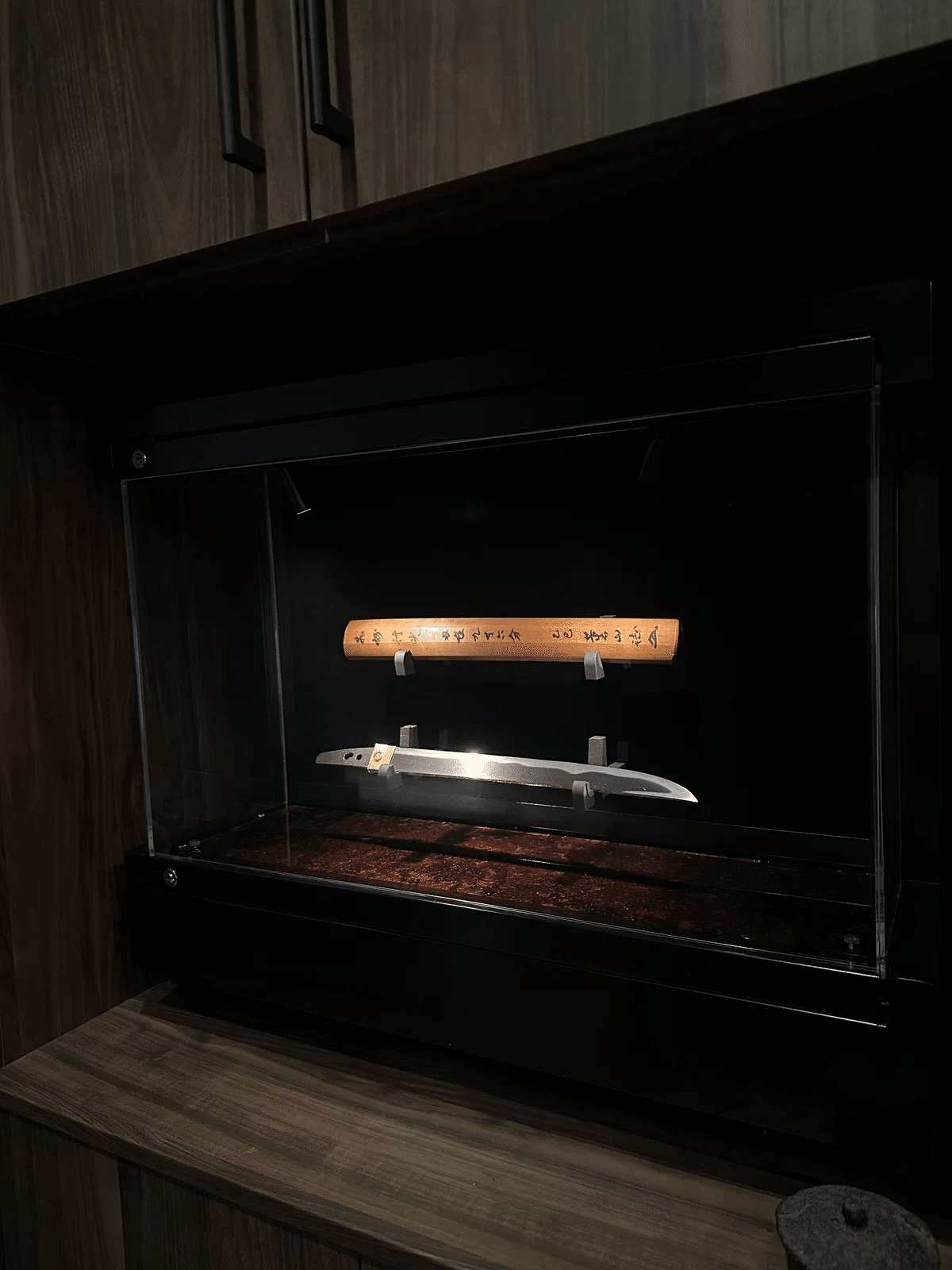

最近製作している短刀展示ケース(短刀箱)の中に古い短刀掛でも入れて短刀を展示してみたいと思い探しているのですが、これがなかなか見つかりません。

刀屋さんで聞いてみても現代作られているものは有れど、古い物は最近見ていないなぁ、との回答。

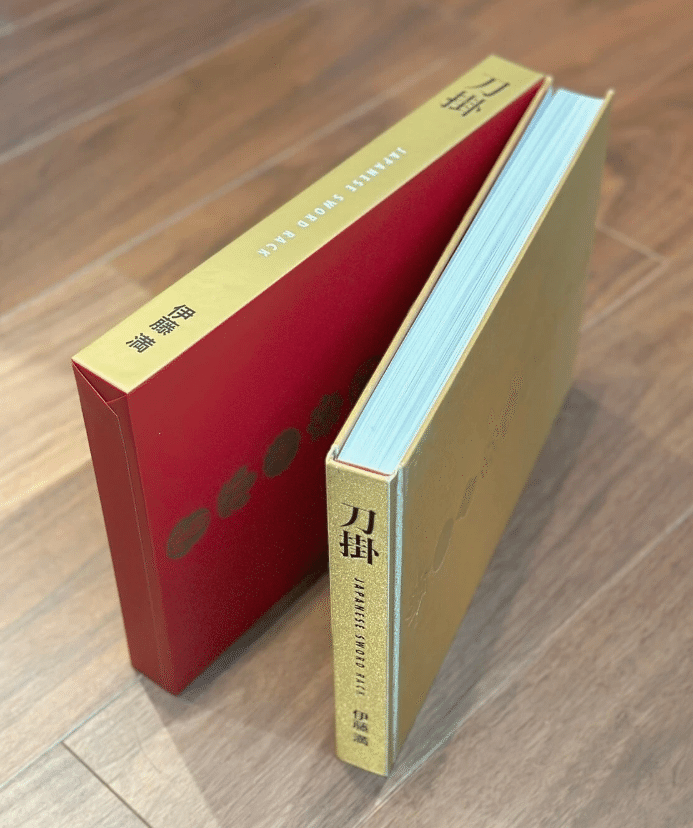

今年出版された初の刀掛の本「刀掛 著:伊藤満」を見てみると、短刀掛が多く作られるようになったのはどうやら明治以降とのこと。

これは江戸時代には禁じられていた金無垢金具などを使った豪華な短刀拵や脇差拵が作られ、そのような拵を鑑賞する為に明治時代に多く作られたためと記載があります。しかしその一方で、江戸時代を通じて裕福な武家では女子を嫁がせる時に守り刀を持たせていた為、それを掛ける短刀掛が少なからず作られていたとの記載も。(参考:「刀掛 P5」)

実際に本を読み進めていくと江戸初期頃のものとして細川家伝来の短刀掛、毛利家伝来の短刀掛が載っており、江戸時代後期のものとしては前田家、毛利家、真田家の物などが掲載されており、いずれも1振だけ掛けられるようになっています。

確かに短刀は複数帯びるものでもないので、刀掛けのように3~5振も掛ける前提で作られていない為でしょうか。

ただ明治時代の物になると、例えば昭憲皇太后所用と伝わる短刀掛は3振掛けられる仕様になっているものが掲載されており、短刀掛も多様化していたのかもしれません。

また大阪歴史博物館蔵の江戸中期頃の製作と思われる短刀掛は金や銀の蒔絵が施された豪華な三本掛であり、古い物に複数掛が全く見られなかったわけでもないのかもしれません。

江戸時代の短刀掛のデザインで言えば家紋があしらわれた物が多いですが、中には雲形に切った桐の板に受けを付けたような詫びた物(江戸後期)や、家紋の入っていない唐草だけの意匠の物なども作られており、この辺りは需要に応じて作られた為か刀掛けと大差なさそうです。

しかし例えばamazonなどで短刀掛と検索してみると二振掛の短刀掛が出てきますが、これは刀掛をそのまま小さくしてしまえと刀掛けからインスパイアされたような現代品ならではの特徴と言って良さそうです。

殴り書きの様になってしまいましたが、短刀掛は刀掛ほど数はないものの、江戸初期頃から少なからず存在しているようなので時代物の短刀掛でデザインが気に入った物があればケースに入れ込んでみたいとなと考えています。

現代物でもしっかりした造りのものはあるにはあるのですが、経年変化による味わいが欲しい身としてはちょっと物足りなく感じてしまい…。

かといって時代物の蒔絵や螺鈿の華やかな作が欲しいかと言えばそうでもなく。

数が少ない中でなかなか難航しそうな予感です。

以下は明治頃の作との事で5振掛なのですが、デザイン的には結構良いなと気になっています。

ただ5振掛は展示ケースに入れるには高さもあり意外にバランスが難しいのですよね。3振掛なら良かったのですが…。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

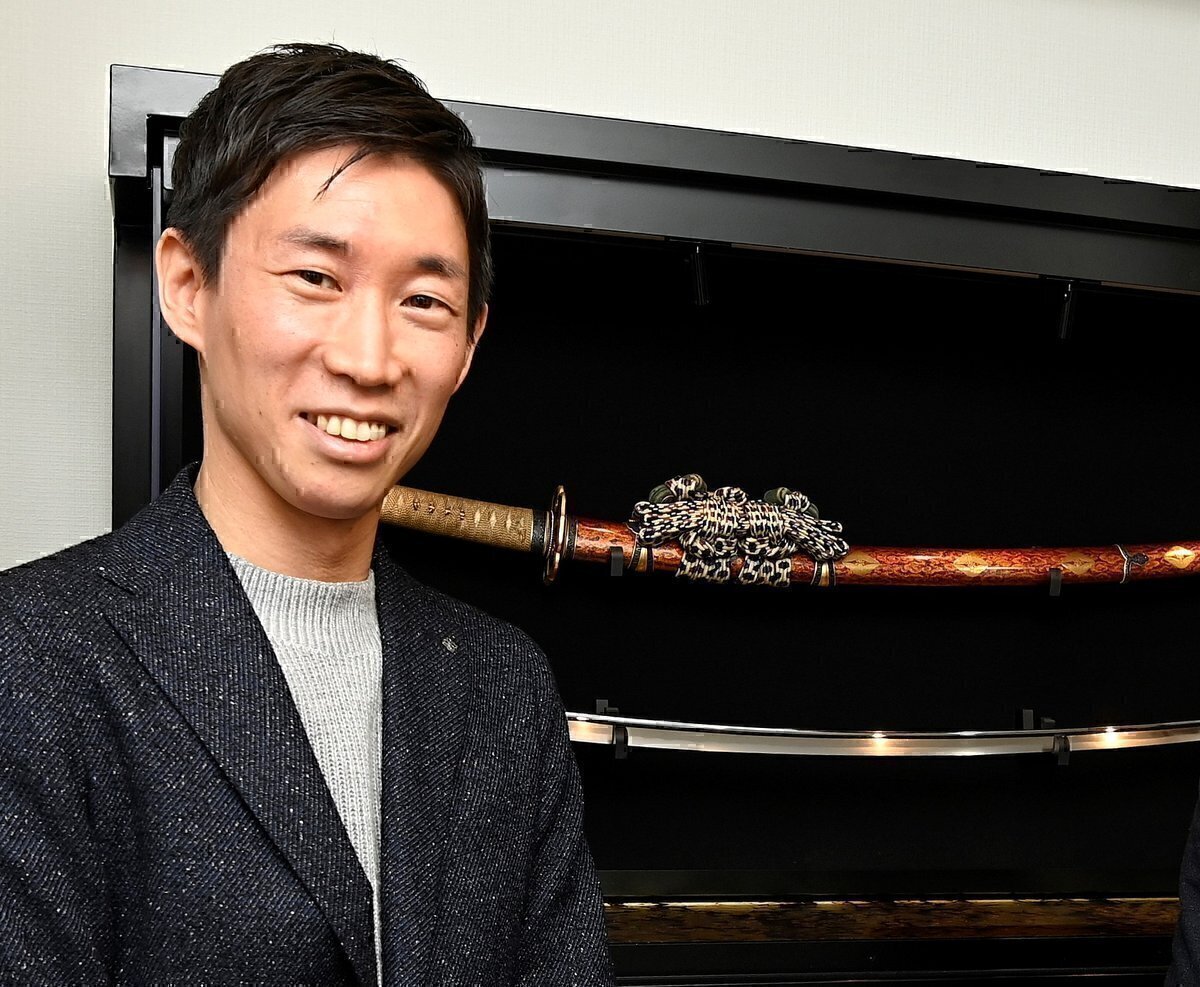

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)