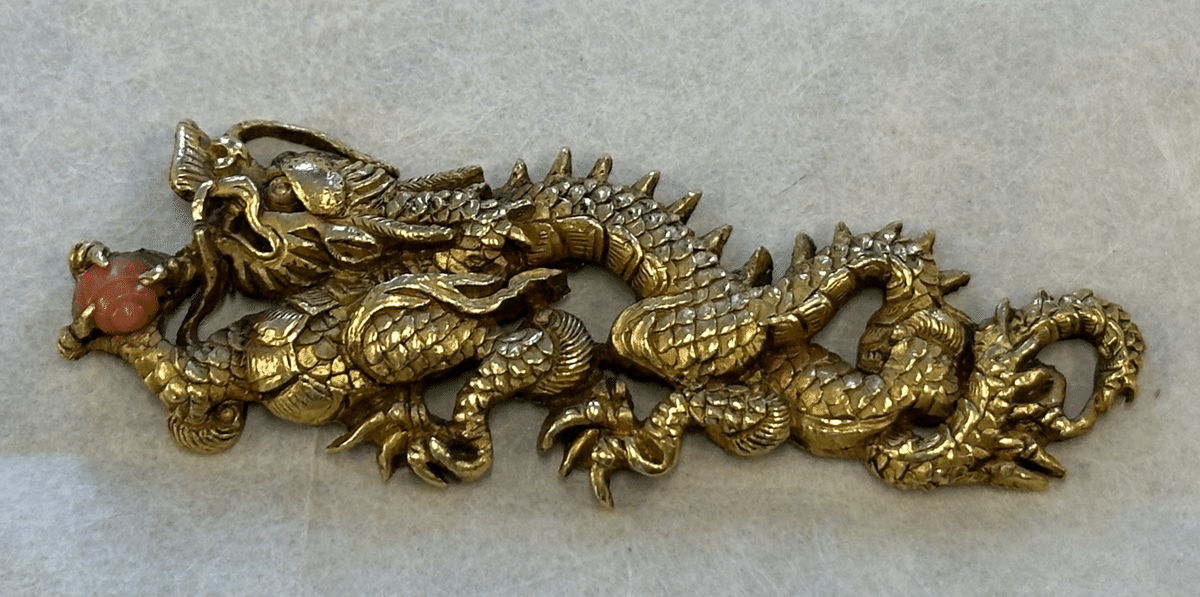

古埋忠の珊瑚珠這龍目貫

先日、日刀保山梨支部で鑑賞させて頂いたサンゴで出来た宝珠を持った古埋忠の這龍目貫について、より詳細に後藤家や美濃との違いを交えながら書いてみようと思います。

最後は時代考察までしていきたいです。

①全体写真

まず第一印象を書くとすれば「構図が自由で抜け感があり細部まで彫り込まれて大振りで躍動感がある」という感じでしょうか。

裏行も抜け穴を見ると薄く作られている事が分かり、また縁には鑢が掛かっていないことや、陰陽根が1つの目貫に2つ付いており、かつ陰根は真ん中で割れている事からかなり古いものに見受けられます。

後藤祐乗以降、後藤家が将軍家お抱え金工となると色々と決まりがあったからか似たような構図のものしか殆ど見ずいわゆる以下のデザインが大半になります。

なので個人的に「自由な」構図の這龍というのは1つ時代が上がるポイントだと何となく感じています。

②古美濃龍や後藤龍との違い

・角や額の違い

一見B目貫の口元のしゃくれ具合は古美濃や美濃龍などと似ているのですが、額の皺の入り方や角の模様、鱗の作り方は全く違います。

因みに後藤祐乗はじめ後藤家とも異なります。

(皺は円弧に3つ入る、角は檜垣鑢のような模様)

(額の皺に縦方向に溝、角は根元がねじれる)

(額の皺が二本繋がる、角に三角鏨)

・蛇腹

蛇腹の形状は古美濃とはことなり祐乗の特徴と近似しているが、蛇腹の線は6~7本入れられており、祐乗は4本と少ないという違いがみられる。尚3代乗真以降になると蛇腹の形そのものが段ではなくフラットになります。

つまり立体的でなくなります。

・爪

これは所有者の方から教えて頂きましたが、爪もまた古埋忠は特徴的です。

爪と爪の間隔が伸びてゆったりしている事や力強く握るように巻き爪気味になっています。

・宝珠の向き

古埋忠はいずれも下向きに持っています。

古美濃や美濃龍は玉を上に向けて盛ったり下に向けて持ったりなどするので共通する持ち方ではありますが、後藤家の龍は玉の正面をこちら側に見せてくるので後藤の形式からは離れているデザインといえます。

これ以外にも耳の形や口元の違い、鱗の彫り方の違いなど、違いは沢山あるのですが買いているとキリがないので一旦この辺で。

③古埋忠と似た目貫

・古金工作

一方で所有者の方から似ているとされる資料も頂きました。

1点は古金工の這龍目貫。

鍍金が剥がれており蝦夷のように見えます。

が、宝珠の持ち方であったり、爪の巻き込み具合や配置、全体の抜け感など似ています。

更に裏は根が2つ付いており、陰根の片側が割れている様子など共通している事から時代がかなり近しいのではないかと推測出来ます。

・埋忠就受作

続いて埋忠就受の作。

こちらも以前ブログで取り上げていたのですが、なんと裏の写真も印刷して持ってきて下さいました。

という事で改めてこの3点を並べて見ました。

以前も書きましたが埋忠就受は蝦夷目貫を表現したものもあるので、古い物を写していた可能性も高そうです。

そのように考えるとこの古埋忠の作はやはり時代の上がるものになりそうな気がしてきます。

更に画像は載せられませんが、生田さんの著書「刀装具 新・解体新書」に載っている古金工の作は正しくこの埋忠就受と同じ構図をした鍍金が剥がれたような構図をしながら、古埋忠と同じ額の皺の入り方、蛇腹も同じ形などと共通点が見られます。

もしかするとそれを見て埋忠就受が写したのやもしれません。

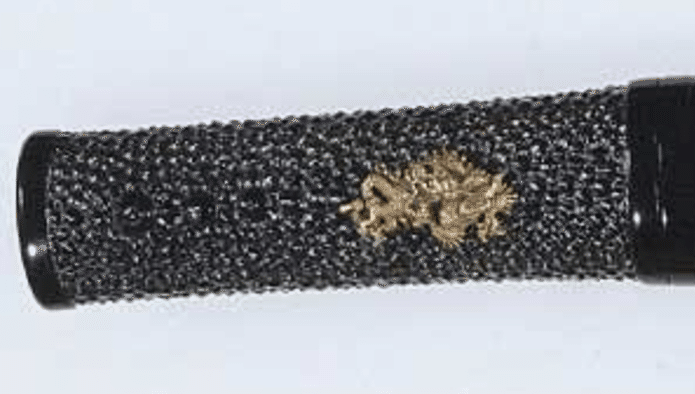

④物吉貞宗の拵についた龍目貫

所有者の方曰く、この古埋忠這龍目貫と類似した金無垢目貫(祐乗作)が徳川家康の愛刀であった物吉貞宗の拵に付いており、「名物またたき龍」と呼ばれているようです。

画像が粗く少し分かりませんが、全体的な形としてはやはり型に捉われない自由な構図をしているように見えます。

⑤終わりに(時代考察など)

という事で格式ばっていない自由な構図の這龍目貫は、祐乗しかり古金工作しかり、南北朝~室町時代に作られた作である事を鑑みれば、この古埋忠目貫もまたその辺りの時代のものと言えそうです。

因みに素朴な疑問として、南北朝や室町初期頃の金目貫の作が残っていないのは何故かと質問させて頂いたころ、貴重であったから溶かして再利用したために無くなってしまったのではないか、そして一方で鍍金のものは溶かしても製作コストの方が掛かっているのでそのままで残されたのではないかとの事。

なるほどです。

いずれにしてもこのような格式高い目貫は稀であり、非常に貴重なものを見せて頂いた事に感謝です。

改めて見せて下さりありがとうございました。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

「刀とくらす。」をコンセプトに刀を飾る展示ケースを製作販売してます。