明寿っぽい鉄鐔についての考察②

前回は捻り耳について明寿鐔と比較してみた。

今回は鐔に描かれた彫について考えてみる。

まずは描かれた模様が見やすくなるように鏨の入っている箇所を赤くしてみた。

鑑定書では波の図とあるが、山から木が生えているような図にも見える。

果たして何の図なのだろうか。

デザインの近しそうな波の図の鐔を探して見た。

・桃山期頃の信家の波の図

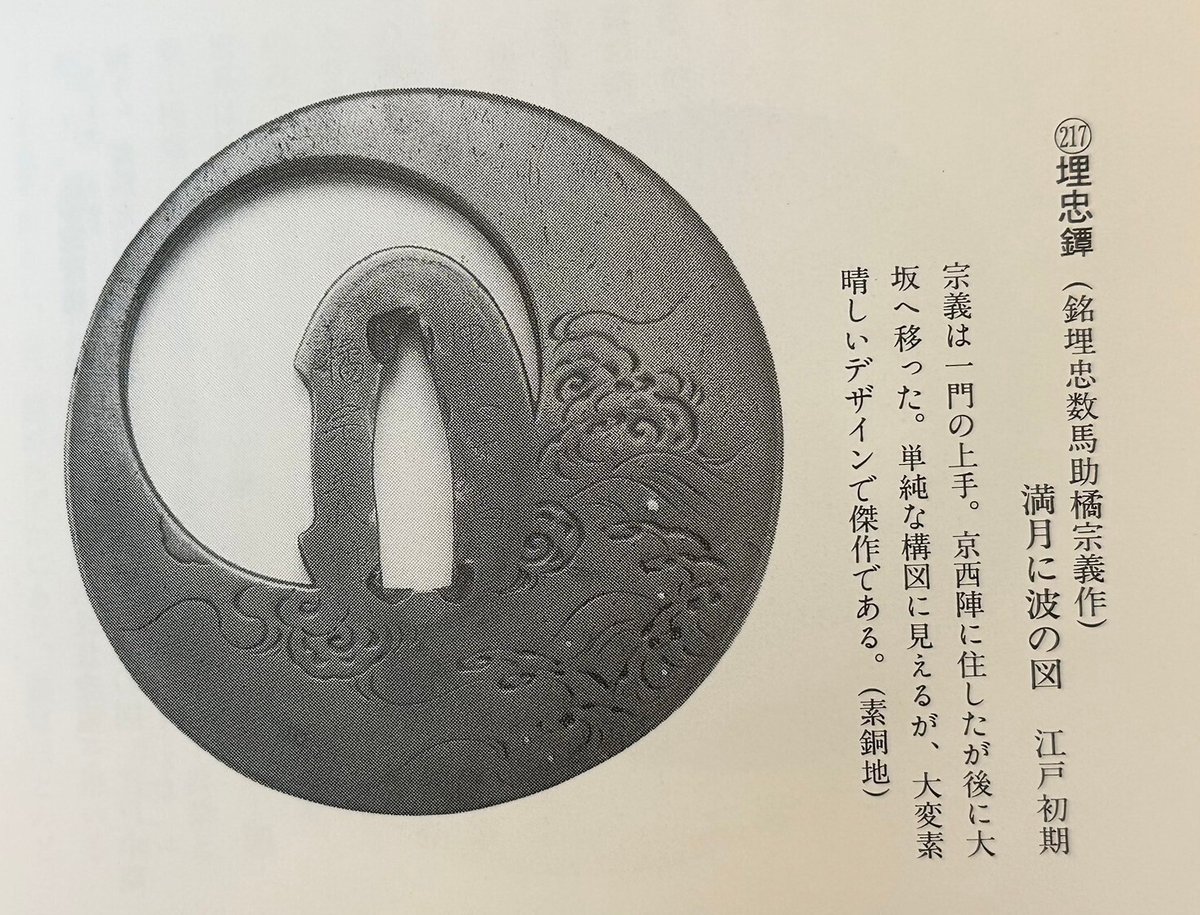

・江戸初期の埋忠橘宗義の波の図

自宅にある鐔関連の本を漁って見たが困った事に意外にも波の図が無い…。

この2つだけで比較判断するのは難しいと感じてネットを探していたところ、明治時代に書かれた「波紋集」というのを見つけた。

上、中、下の三部構成となっているようで波のイラストが多数掲載されている。

ここから似ていそうな物を抽出してみた。

特に1枚目はあり得そうな気もする。やはり山に木ではなく、鑑定書通り波図として見るのが正しそうである。

因みに波紋集は以下で読むことが出来る。

・古正阿弥説について

尚、刀装具画題鑑賞事典の著者でもある福士繁雄氏は、同本に掲載の鉄地の埋忠明寿鐔を見て、「無銘であれば古正阿弥に見える」とも書いている。

ちょうど鉄鐔だったので比較として当鐔を並べてみたがやはり明寿鐔に似ているように見える。

ところで古正阿弥を私はまだ見た事がなかったので、取りあえず本で探してみて並べたのが以下である。

ネットで「古正阿弥」で画像検索すると透かしばかりであった。

透かしでない古正阿弥(鑑定書付き)を探してみたもののこちらもあまりない。以下位であろうか。

上記から考えてみるに古正阿弥というのもまた鑑定の幅が広いようにも見受けられる。何が鑑定の決め手となっているのか正直分からない。

この辺り今後の課題として継続して調べてみたいと思いますが、現状一番鉄の雰囲気が近いものとなると、上記の鐔、もしくは以下の鐔かなと感じますが、耳の仕立てはやはりどちらも違います。

(下などは古甲冑師鐔に個人的には見えますがなぜ古正阿弥になるのか良く分かりません)

そんなこんなで悩んでいるとちょうど岩本商店さんが埋忠の鐔をアップされていた。

鉄の雰囲気や象嵌などから江戸頃の作に見える気もして手元の鐔と同時代の物には見えませんが耳の仕立てなどはやはり特徴が似ている。

ぜひ実物を拝見してみたい一つ。

という事で今回何か調査が進んだかと言えば波の絵が描かれているな、程度なのですが次回は櫃孔の形状について考えてみようと思います。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

続き↓

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)