「真鍛作」について

ふなっしーランド船橋本店さんで刀の展示替えがあったようです。

ふなっしーが愛刀家である事はいまや多くの人が知っている事かと思いますが、このお店ではふなっしーが普段愛でている愛刀を代わる代わる展示するという面白い試みがなされています。

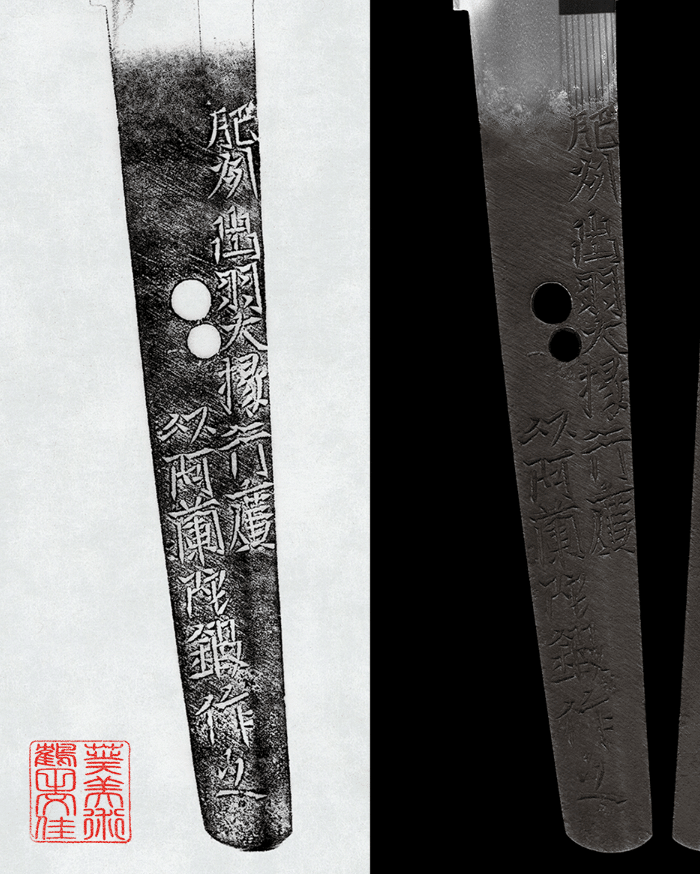

そして今展示されているのは「肥前国出羽守行広 以真鍛作」の刀だそうです。

刀剣展示入れ替えのお知らせなっしー♪

— ふなっしー💙 (@funassyi) March 23, 2024

ヾ(。゜▽゜)ノ今回は肥前国出羽守行広なっしー♪

初代肥前忠広の甥にあたる刀匠なっしー♪

乱れ刃を得意とし真夏の雲の様な地から湧き立つ刃紋が煌びやかで美しいなっしー♪

お近くお立ち寄りの際は是非ご覧くださいませなっしー♪#肥前国行広#日本刀剣 https://t.co/M49RMwbThQ pic.twitter.com/6EtRv1eZpz

この刀工は面白い事に1650年には長崎を訪れ阿蘭陀(オランダ)鍛冶の久次と砲術家の薬師寺種永から「阿蘭陀鍛え」を学んだと伝えられているようで、以降は「阿蘭陀鍛作」と添銘を入れた刀が多く見られるとの事です。

今回のふなっしーの刀には「以真鍛作(真鍛を以って作る)」と添えられています。

ではこの「真鍛作」とは何なのでしょうか?

実はこの「真鍛作」の文字を見るのは私自身初めてではなく、長曽祢虎徹の作にも実は多く見られる事から割と身近に感じています。

しかし昔は如何にも「真心こめて鍛錬した作」という気合の入った特別な刀のイメージが私の中で強くありました。

銘に「虎徹」とあるよりも「虎徹 真鍛作」の方が、何か特注感が感じられないでしょうか?

そんな感覚です。

という事で改めて調べてみたのですが、結論から言えば確たる事は分からなかったのですが、恐らく「真鍛」という鍛え方の方法であろうと思われます。

ふなっしーの行広と同刀工の別の刀で以下の様に「以阿蘭陀鍛作之」と書かれている事からもそれは推測出来ます。

因みに「鍛えって何?!」という方もいるかと思います。

日本刀を作る時には玉鋼という石のようなものを熱して叩いて伸ばして折り曲げて、伸ばしてまた折り曲げて、を何度か繰り返しながら不純物を取り除いてから刀の形に成形していくのが一般的とされています。

この「折り曲げて」、の部分を例えば最初は横に曲げて2回目は縦に曲げる、とすると以下のような「十文字鍛」と呼ばれる鍛え方になります。

つまり、「真鍛作」も個人的には何かしらの鍛錬の方法と考えるのが自然だと思うのです。

因みに「名刀虎徹 著:小笠原信夫」を読むと以下の様に書いています。

真鍛作が何を意味するのか明らかではないが、いずれも鍛の詰んだ綺麗な地肌の作である。

(中略)

虎徹興里には「丸鍛作」と銘したものはないが、興正には「真鍛」一口と「丸鍛作之」を二口みる。

(中略)

「丸鍛とは刃鉄、皮鉄、心鉄ともに同じ材料を用い、脱炭、浸炭と適宜に炭素量を加減して作刀した作であることを示した銘と思ってよいのではないだろうか。」

(引用元:名刀虎徹 著:小笠原信夫」)

小笠原信夫氏が真鍛作が何を意味するのか明らかでないと言っている以上、現時点では誰にも分からない、というのが答えなのかもしれないですね。

さてここで一応虎徹の刀で「真鍛作」と彫られた刀は重要図譜などでどのような書き方をされているかと思い調べてみると、大体記載内容は同じでした。

「小板目肌よくつみ、地沸厚くつき、地景細かに良く入り、かね冴える」

「小板目肌つみ、地沸つき冴える」

「小板目肌つみ、処々杢交じり、地沸厚くつき地景よく入り、かね冴える」

「小板目肌最もよく約み、地沸細かにつき冴える」

「小板目肌よくつみ、杢交じり、地沸微塵に厚くつき、地景細かに入り、かね冴える」

真鍛でない作の解説を見ていると概ね「小板目つむ」ものが多いものの、中には「流れ肌交じりに~」や「柾がかり~」という表現が出て来る作もあるが、ひとまず真鍛作にはこのような表現は見られなかった事から、よく詰んだ地鉄を生み出す鍛え方と言えるかもしれない。

また日刀保の解説には以下のような記載も見られました。

「一般的に彼の「真鍛作」と添銘のあるものは鍛えにどろりとした地斑が見られるものであるが、本作にはそのような態がなく、精良で強いかねを呈しており一段と地鉄が優れている」

「どろりとした地斑」という表現がどういったものか分からないが、文章的には少しマイナス的な表現にも聞こえます。

これらは記憶の片隅に置いておき、実際に真鍛作を拝見する機会がもしあれば鍛肌は良く観察してみたいと思います。

という事で確たる結論は出せず終いで申し訳ありませんが、「真鍛作」は恐らく鍛え方の種類、という事で。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです。

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)