無銘にも色々

一言に無銘と言っても誰もがこれは○○の作だと言う無銘もあれば、見せる人皆バラバラの意見が出る作もあります。

前者はいわゆる典型作と言われるものです。

①誰が見ても納得の典型作

例えば以下の悠樂菴さんの刀は無銘月山ですが、これだけ綾杉肌が顕著に出ていれば誰が見ても「あ、これは月山だ」と言うでしょう。

新しい愛刀!無銘 刀 月山。

— 悠樂菴 (@gouyosihiro) May 30, 2021

日本刀の魅力を伝える為に頑張ってきて! pic.twitter.com/y9CKyl3cyB

以下の長光の作も長光の特徴とされる三作帽子がよく見て取れますし、刃文も匂い口が締まりつつも刃が明るくそうで乱れ映りが立っている所などはまさに長光という感じがします。

岡山分会 鑑賞刀1 無銘 長光 本阿弥光常 延宝三年折紙付き 重要刀剣 鎌倉末期 長光の後期作 地鉄良くつみ乱れ映り鮮明 帽子の焼きがたるむ三作帽子に気がつけば当たります。 pic.twitter.com/MlCNb9pnMz

— 小池 哲 (@bizentakumi) January 9, 2021

無銘でも上記の様な典型作だと購入後改めて家でじっくり見た時に、「これは見れば見るほど長光!」という事はあっても、「実は別の刀工作なんじゃ?」という考えは殆ど生まれない気もします。

そういう意味では購入後自分の中での作者探しという楽しみはあまり無いかもしれません。

無銘なので100%は断定出来ないわけですが、玄人の方達が何人も見てこれは月山だよね、とか長光だよね、という刀であればそれはもう在銘に限りなく等しいのではないかと個人的には思います。

一方で茎を隠して見せると人により意見が分かれる刀もあります。

こちらの刀はまさに迷宮。

そんな刀こそ購入後に誰の刀工作かという自分なりの答えを探す楽しみと言うのが大きい気がします。また、鑑定書で誰かに極まっていたら審査した人はこの刀のどこをどう見たのかを探るのも個人的には楽しい気がします。

②手軽な見極め方法?(※絶対ではない)

一番手軽なのが日刀保の鑑定書に何と記載されているかを見る事かもしれません。

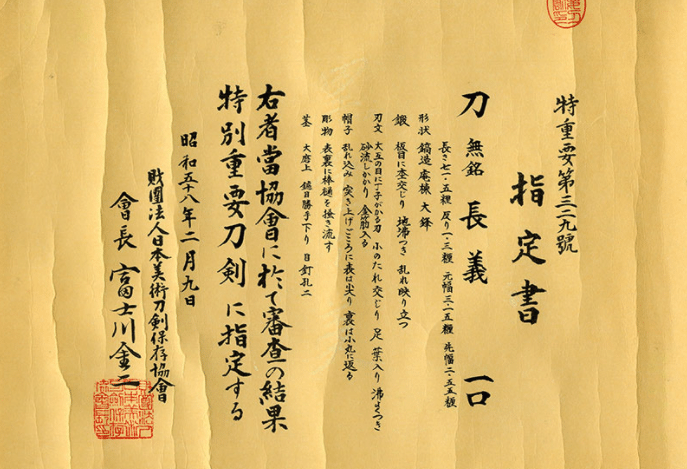

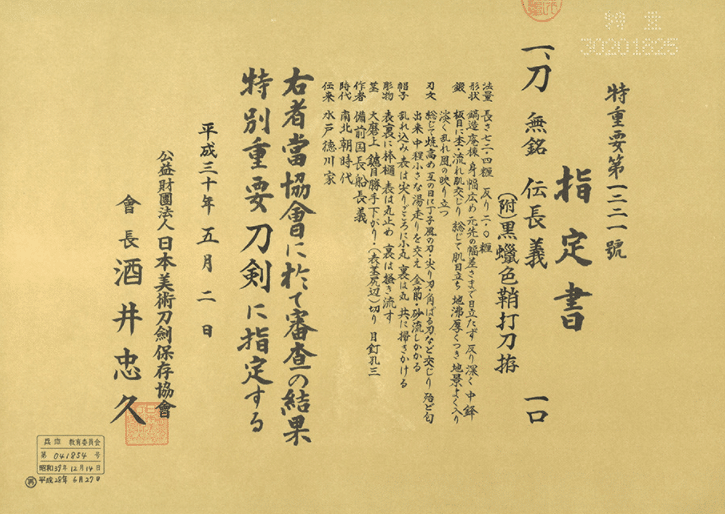

無銘の書き方には「無銘○○」と「無銘 伝○○」という様に刀工名の前に「伝」が付くものがあります。

「伝」が付いていない「無銘○○」の方が鑑定を断定したような意味合いらしいです。(ただ「伝」の付け方の意味は時代によっても違うらしいので絶対という事ではないらしい)

つまり「無銘 伝○○」よりも「無銘 ○○」の方が典型作に近いという見方を出来ると言えそうです。

ただ昔は伝が付いている刀でも典型作があるらしく、必ずという事ではなくあくまで傾向位に留めておいた方が良いかもしれません。

(画像転載元:飯田高遠堂)

(画像転載元:銀座誠友堂)

③個銘極めか流派極めか

無銘と言っても鑑定書に「無銘 綾小路」と書かれる場合もあれば、「無銘 綾小路定利」というように個銘まで極めて記載される事もあります。

前者は綾小路派という鑑定は出来るけど、定利なのか定吉なのかはたまた綾小路派の別刀工なのか、という決め手が無いと言えます。

当然、個銘まであった方がそれだけ個人を特定するだけの特徴が刀に出ていると考える事が出来るので、個銘まで書かれていた方が嬉しいという方も多い事でしょう。

④終わりに

そんな細かい事気にせずに自分が気に入った刀を買うのが一番良いのは間違いないと思いますが、一言に無銘と言ってもこういった違いもあるらしいことを頭の片隅に入れておくと購入後の楽しみ方の幅が広がるかもしれませんね^^

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!