刀の伝来調査方法

手に入れた刀は昔どんな人が持っていたのか?どこにあったのか?

来歴、つまり伝来は気になりますよね。

手に入れた刀の事をなるべく知りたいと思うのは刀所有者の性と思います。

先日Twitterでトムトムさんが縁あって迎えた短刀の調査を進めていたところ、驚愕の事実を発見されていた様子が話題になっていました。

トムトムさんが以下にまとめているので是非ご覧ください。

調べていると刀の来歴が分かる事がある…。

これは刀の面白いところの1つだと思っています。

調べ尽くされているだろうと思いきや意外に発見がある事があります。

私も愛刀の短刀について少しづつ調べていますが、面白い発見が度々ありその度に点と点が線で繋がったような気持ちになり感動します。

以下に調査過程をまとめているので興味がありましたらご覧下さい。

今回は刀の伝来調査の仕方について、私なりの方法ではありますが書こうと思います。

①(私なりの)伝来調査方法

さて伝来調査をするとき様々な方法があるかと思いますが、手掛かりになりえるものを紹介します。

・押形を調べる

一番手軽に出来る方法が押形を調べる事と思います。

押形は当時その刀を見た人の記録であり、添え文などが書いてあることもあります。そこから何かしら情報が得られる可能性があります。

添え文が無かったとしてもその人の所に一時的にあったという事は分かります。例えば埋忠刀譜は埋忠家に研ぎなどで預けられた刀の押形のメモになりますが、そこに掲載されていればある時期に埋忠家が預かった事が分かります。

そんな感じで押形はまさに刀の歴史そのもの。

国会図書館デジタルで見ることが出来る押形は以下にまとめていますので、役立ててみて下さい。

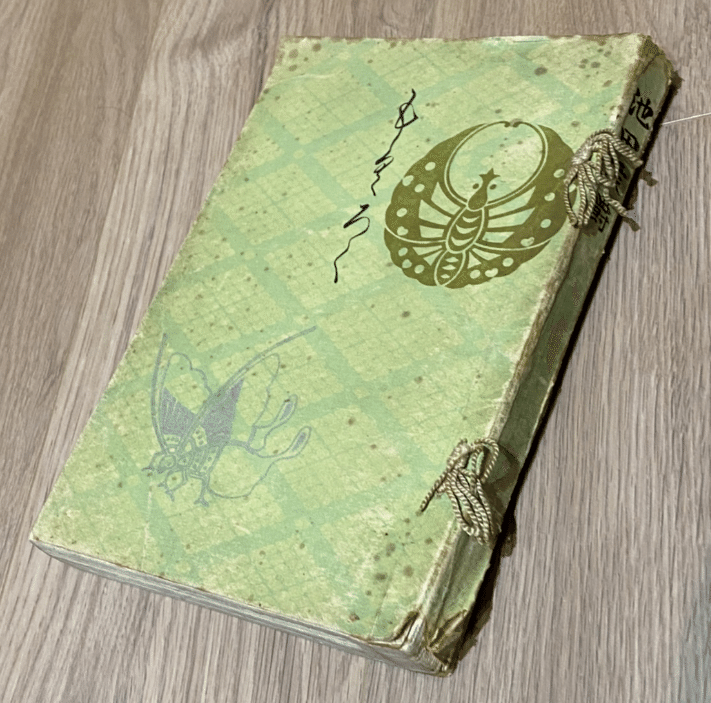

国会図書館でデジタル閲覧出来ない物としては、例えば以下のようなもの。

私はこれらの一部は実際に古本屋で買ったりしています。

・埋忠銘鑑(「埋忠刀譜」の方が良い)

・光徳刀絵図集成

・本阿弥光心押形集

・神津伯押形

・木屋押形

・雄山閣出版の「刀剣目録」を見る

雄山閣から出ている2冊の本があります。

「皇室・将軍家・大名家刀剣目録」

「大名家・著名家刀剣目録」

これは徳川実紀や売立目録など様々な情報から伝来をまとめたものであり、名物以外の刀剣についての伝来が沢山載っています。

刀工銘から逆引きも出来るのでとても有難いです。

但し押形などが載っていない場合は長さなどが一致していたとしてもそれと確定出来るわけではありません。

あくまで伝来していた可能性がある、というレベルです。

その後に確定させるためには次項の売立目録などを見る必要があります。(刀の写真などが載っている為)

(画像出典:「皇室・将軍家・大名家刀剣目録」より)

・売立目録を見る

金策の為、大名家や個人が所蔵品をオークション形式で売っていた時代があります。その時のカタログが売立目録です。

伝来や物の流れを考える上で非常に重要な資料です。

古本屋で探すのも良いですし、「東京文化財研究所資料閲覧室」の専用端末(ここに行く必要がある)で調べる事も出来ます。

・刀剣本を見る

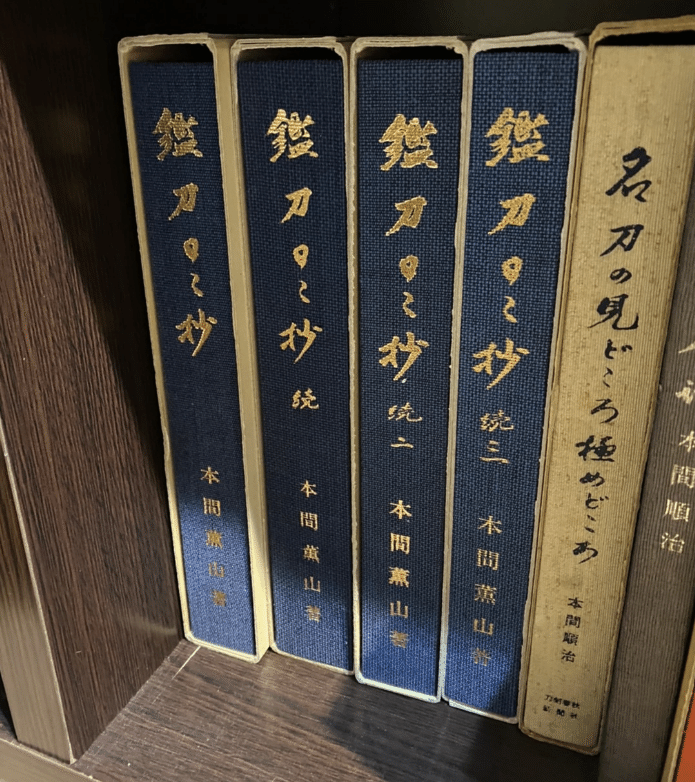

他にも「鑑刀日々抄」といった本間薫山氏の鑑賞日記を調べたりするのも有力な手掛かりになります。

時々○○伝来などとも書いています。

作風などについても触れられていて、「○○氏から鞘書きを依頼された」と書かれている場合もあり50年ほど前の所有者について分かる場合もあります。

他にも様々な刀剣本があります。

その刀の手掛かりになりそうな本を探してみて下さい。

・刀を買ったお店に聞く

お店の人はここまでに挙げたものについては調べ上げている事でしょう。

なので聞くのが手っ取り早いかもしれませんが、自分で調べた方が更にプラスで何か出てくるかもしれませんし、自分なりの仮説を立てて調査することも出来るでしょう。

1振にかける時間というのはお店よりもコレクターの方が掛けると思うので、長い時間をかけただけ新たな発見があるかもしれません。

また昔の来歴でなくとも直近の前所有者がどんな人だったかなど、名前は個人情報の関係で無理だったとしても何歳くらいの人でどんな職業の人が持っていたか位は教えてくれるかもしれません。

そういうのも一つの伝来であり聞いてみても面白いかもしれません。

・系譜

刀について上記で調べていく中で例えば室町時代あたりに佐々木八郎という人がその刀を所持していた事が分かった場合。

今度はこの人が誰か気になるわけです。

すると刀の本から一旦外れて、佐々木氏に関係した誰かではないかと推測し、佐々木氏や六角氏などの系譜を調べたりとどんどん調査の幅が広がっていきます。

晴れて誰か分かればその時代の資料に何か刀と結びつくような情報が無いか探していく事になります。(しかしこれはかなり難しく大抵難航する)

②終わりに

という事で私は大体こんな感じで伝来調査をしたりしています。

後は一般公開されておらず美術館だけが持っている押形などもあります。

その辺り是非見てみたいですが方法がなく難しい。

皆さんはどのように伝来調査されていますか?

因みに刀剣店などで○○家伝来と売っている物は、大抵今回挙げたような内容を根拠に書いてあると思っていますがどうでしょうか。

口伝いにのみ伝わってきたという物もあるかもしれませんが、それは証明が出来ないので伝来とは認識されないはず。

更に初心者にありがちですが、拵に三つ葉葵紋があるからこの刀は徳川家伝来と短絡的な考えをするのは危険です。

後で刀身に合わせただけの場合がある為。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)