江戸時代の武士の服装は身分ごとに決まっていた(下級武士編)

前回は位の高い武士の服装について書いたので、今回は位の低い下級武士の服装を上から順に紹介します。

①黒紋付羽織&着流し

同心のスタイルです。

同心は江戸幕府の下級役人の一つで、与力の下で庶務や見回などの警備に就いた者を指します。

諸藩において藩直属の足軽階級の正式名称を同心としているところも少なくないとのこと。

(画像転載元:目で見て解かる時代小説用語)

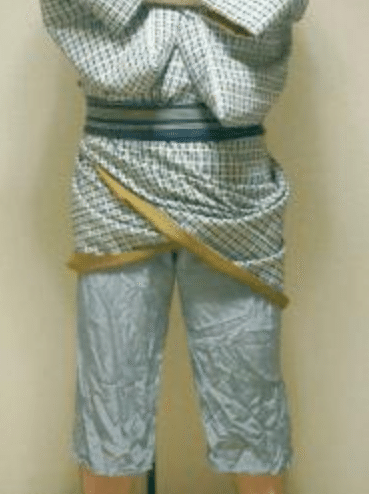

②尻端折り(しりはしょり)

足軽の更に下の身分には、中間、小者、陸尺といった雑用をおこなう奉公人がいました。その人達の服装。

下の写真は大名行列の際に衣類や具足、文書などを挟箱という箱に入れて運ぶなど、主人の供をしていました。

(画像転載元:なるほど姫路大名行列)

(画像転載元:男のきもの指南)

③着流し

どこの家にも仕えていない浪人の服装です。

袴をつけずに着物だけ着た着流しというスタイルですが、同心とは違い黒紋付羽織を着ていません。

月代(さかやき)を剃らずにのばし、大刀の一本差といった格好がよく見られたようです。

(画像転載元:MJP-694 浪人)

(画像転載元:徳川家康公ファンの歴史ブログ)

④終わりに

服装についてざっくり書いたのですが、武士の実際の階級は凄く細かく細分化されています。

私もその辺りまだ勉強中でまだ全然理解できていないのですが、以下の記事などは参考になりそうでした。

気になる方は是非!

『小説豆知識』《江戸時代の武士の階級・家格》について

位が高い武士の服装についてはこちら↓

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!