「日本刀の装い展」を見て【中編】刀装

現在刀剣博物館にて「日本刀の装い 豊かなる刀装・刀装具と名刀展」が行われています。

結論から言うと刀は重文や国宝のみ15振の名品が並び、刀装や刀装具も特別重要指定品含む個人蔵の名品も多く並んでいて見応えがありました。

また目貫や、柄、鎺などの製作方法が工程ごとに分かりやすく展示されており、またそれらを製作する道具にまで言及された展示で非常に内容の濃い良い展示に思いました。

その為、前編では刀について、中編では刀装、後編では刀装具について見てきた感想を書こうと思います。

今回は刀装について、特に気になった物5点についての感想です。

前編:刀編はこちら。

・刀装

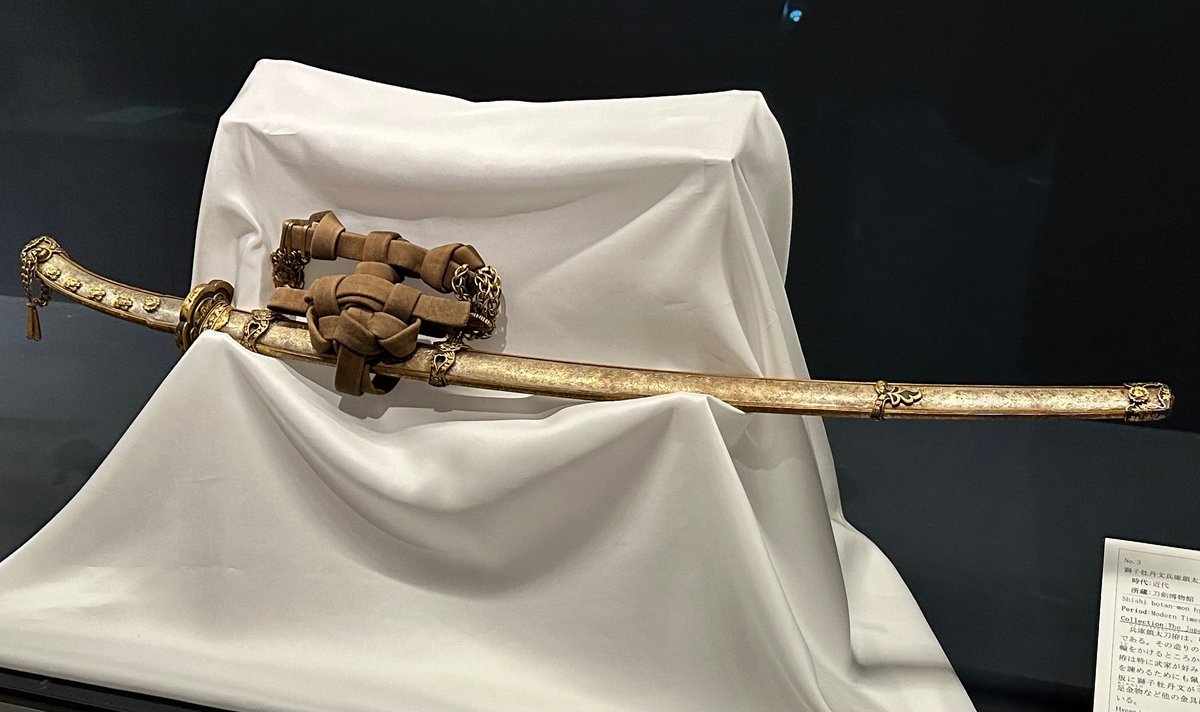

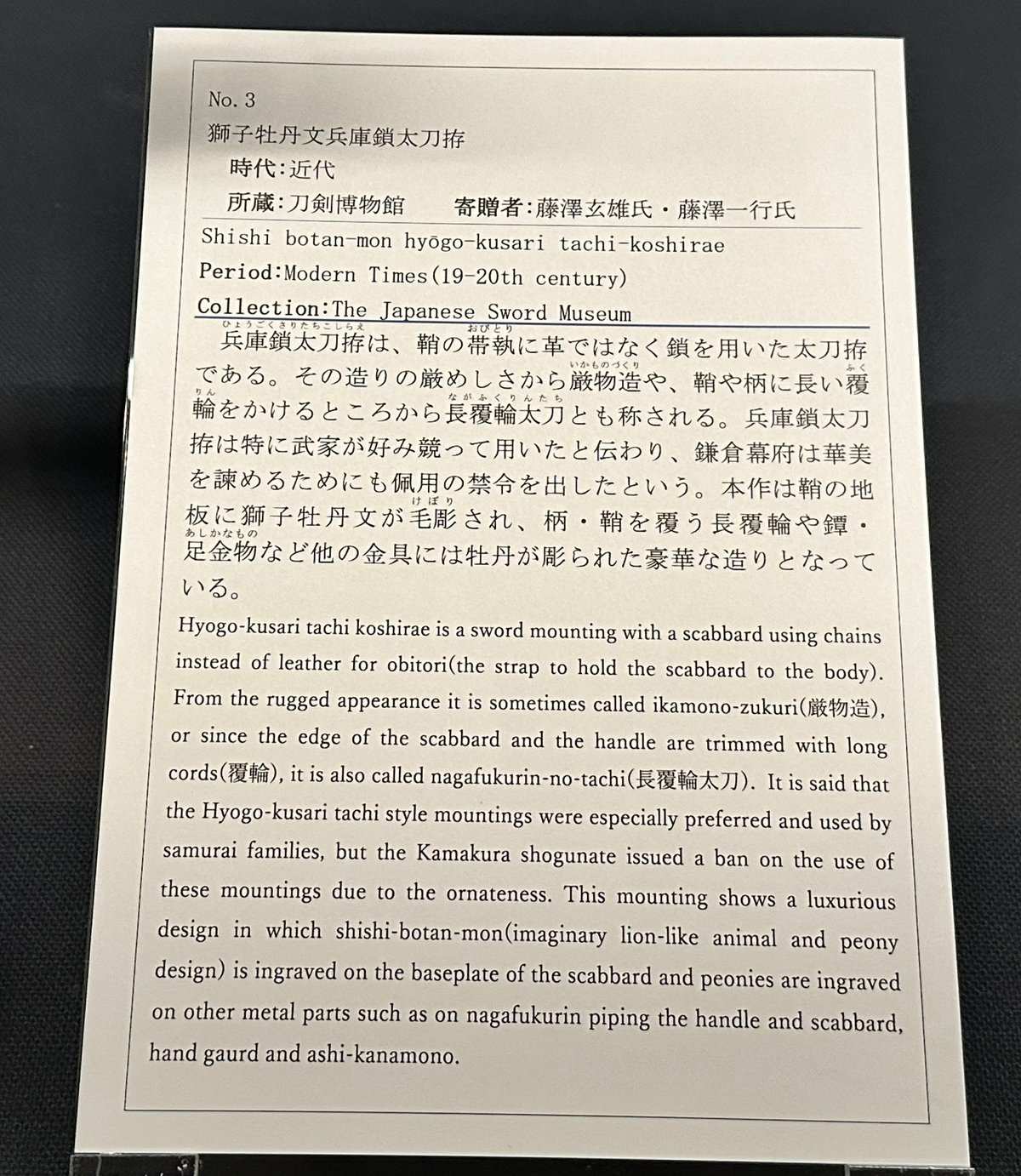

No.3 獅子牡丹文兵庫鎖太刀拵

まず凄いと感じたのが、近代作られたとされる牡丹と獅子がデザインされた兵庫鎖太刀拵。

近代とはいつ?という疑問があるが、これは明治維新から現代に至る間を指すようである。

現代でこれだけの物は恐らく作れないのでこれは明治頃の超絶技巧品の一種だろうと思う。

牡丹の目貫1つとっても、鞘に描かれた獅子の片切彫然り、鐔やその他部分の金具の造形を見ても非常に細かく作り込まれており、間違いなく200年後には重文などに指定されている気がする。

一体一つの拵にどれほど情熱を注いで作ればこのような拵が完成するのか。

日本の職人の性格がよく表された一腰に感じられた。

No.5 紫檀地鳳凰螺鈿鞘飾太刀拵

先の牡丹獅子の兵庫鎖太刀拵も見事な出来であったが、こちらは更に細かく作り込まれている。

桃山から江戸初期ぐらいに掛けての物とのこと。

金板を透かし彫して唐草を表現し、その後鞘に巻き付けているのだろう。

巻き付けた後に鞘との間に浮きが見られないのも素晴らしい。

また、この製法というか彫口は以下の鐔にもどこか類似点が見られる気がして、何となく時代の近さというかそういう物を感じる。

彫口などを見ると拵の方が遥に上手いので同一作者とは思えないが…。

改めて先の拵の金具をじっくり見てみても、どうも古美濃や後藤家、埋忠家などとは作風が少し違うようにも見える。

そういえばこのような飾り太刀拵はちょうど今年の大刀剣市で天皇佩用の物が出ていた。

つまりそれだけ格式の高さを表した拵と言えるが、このような格式高い拵を製作出来たような腕利きの金工集団がいたはずで、それがどの地方のどういった金工集団だったのか、このあたりもう少し研究が進むと面白そうに感じる。個人的にはやはり文化の中心地である京都の金工な気がしているがはたして。

普通に考えれば後藤家や埋忠が作りそうなものであるが、この辺りルーペなどで比較すると分かってきたりするものなのだろうか?

因みに目録では特別重要刀装具の表記であったが、正しくは重要刀装とのこと。むしろ重要刀装?!と驚く。

保存状態、出来的にも特別重要刀装でも何もおかしくはないように思われた。

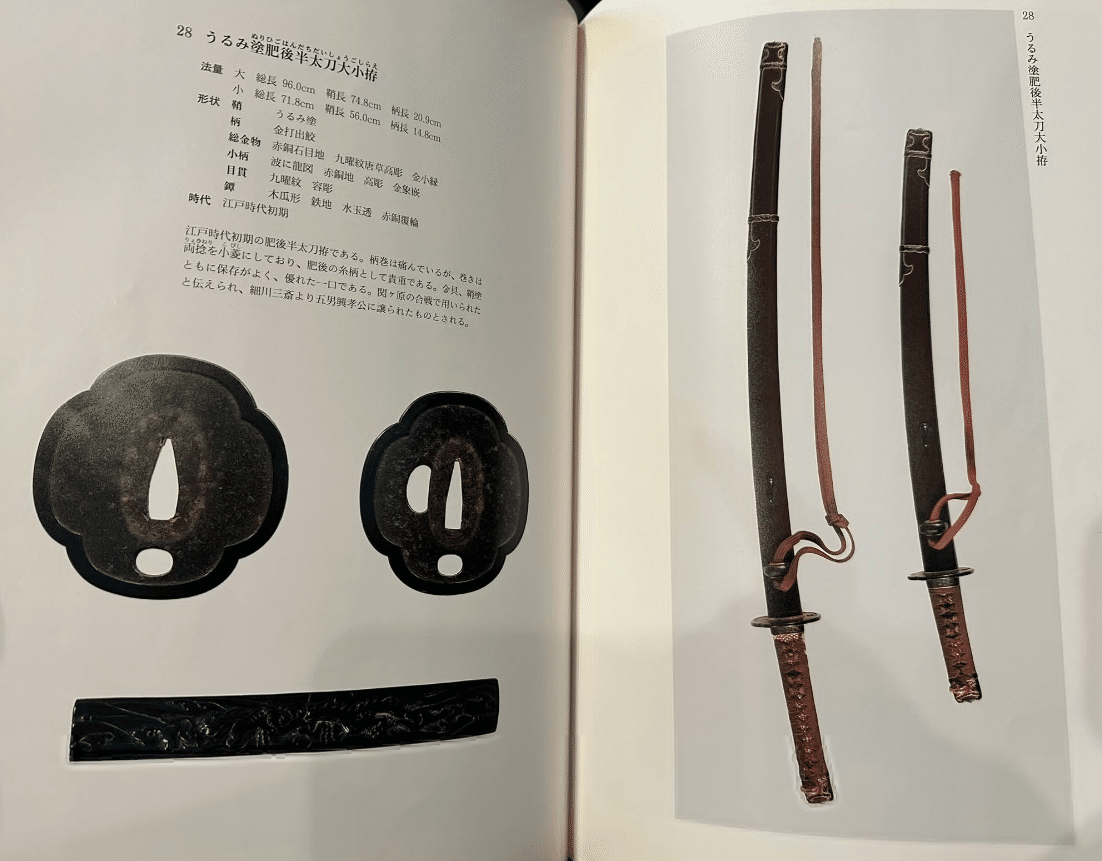

No.8 潤塗鞘肥後金具大小拵

柄は金色の潤塗が施してあり、いかにも大名の所有物である事を感じさせる。

しかしいわゆる糸巻太刀拵のように全体が金で派手になる事はなく、鞘は茶で大人しくし、鐔も山銅地のシンプルな物が付けられている。

肥後拵は初代藩主の細川忠興が茶人であった事からも侘び寂びの美がこのように拵に反映されていて特に良さを感じる。

尚一見シンプルに見えるが、金具には細川家の九曜紋などが高彫?で表現されるなど強いこだわりが感じられる。

尚こちらの拵は以前刀装具美術館の図録で見た事のあるもので、そこには「関ヶ原の合戦で用いられたと伝えられ、細川三斎より五男興孝公に譲られたものとされる」と記載があった。

実にロマンあふれる作である。

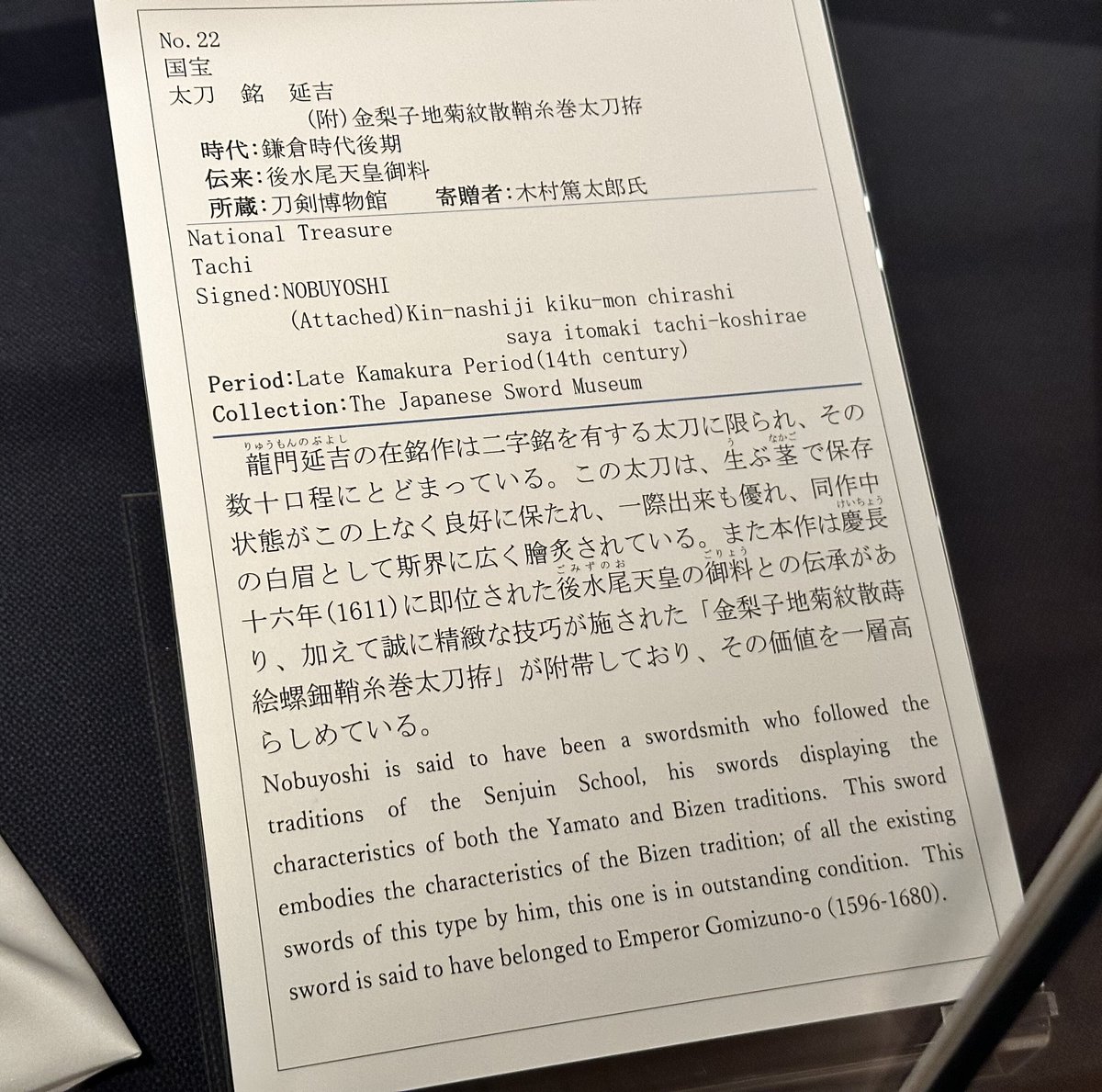

No.22 金梨地菊紋散鞘糸巻太刀拵(延吉の拵)

刀もさることながら拵もとても素晴らしい状態で残っている。

これは1611年に即位された後水尾天皇の御料との事から、江戸初期頃の糸巻太刀拵だろうか。

桃山から江戸初期に掛けての糸巻太刀拵は、金具や鞘の塗など、とくに江戸後期頃の物と比較しても緻密に作られている印象が個人的には有ります。(あくまで個人的印象)

No.23 黒塗太刀拵(正恒の拵)

南北朝期頃と思われる実戦的な太刀拵。

現存している拵の多くは儀礼用の物が多く、こうした実戦的な拵はどうしても消耗して無くなってしまうので残っている物が非常に少なく貴重。

「武士の意匠-透かし鐔- 」にも掲載されていた拵でずっと実物を見たかったので生で見れて感動した次第。

金具は全て山銅で出来ており、鞘の漆塗りも相まり古い特徴が良く出ている。

これに付けられた鐔は以下の様になっているが、実に特異な形をしておりこうした鐔が実戦的な拵に付いているのが面白い所。

このように透かしの多い鐔が強度的に問題がなかったのか?についての考察は以前以下にてしておりますので気になる方はご覧ください。

そして何と言ってもこの鞘の薄さが堪らない。

古い時代の拵は皆とても薄く作られている事に気付きますが、近代の拵はなぜ太く不格好なのか。

見た目の美しさに捉われて実用を見失った結果なのでしょうか。

分かりませんが、刀身しかり拵しかり刀装具しかり、実を伴って初めて見た目としても美しくなるような気がしている。

・終わりに

他にも載せきれないほど美しい拵が沢山ありました。

私自身まだ漆塗についての知識が特に乏しく、この辺りもう少し知識が付くと更に楽しめそうに思ったり。

しかし私自身刀装具を集め出してから、こうした拵を見るのが特に楽しくなりました。

「日本刀は拵があって初めて日本刀」と昔聞いた事がありますが、今ならその理由が何となく分かる気がします。

次回は「後編:刀装具」について書こうと思います。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

続き↓

「前編:刀編」は以下をご覧ください。

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)