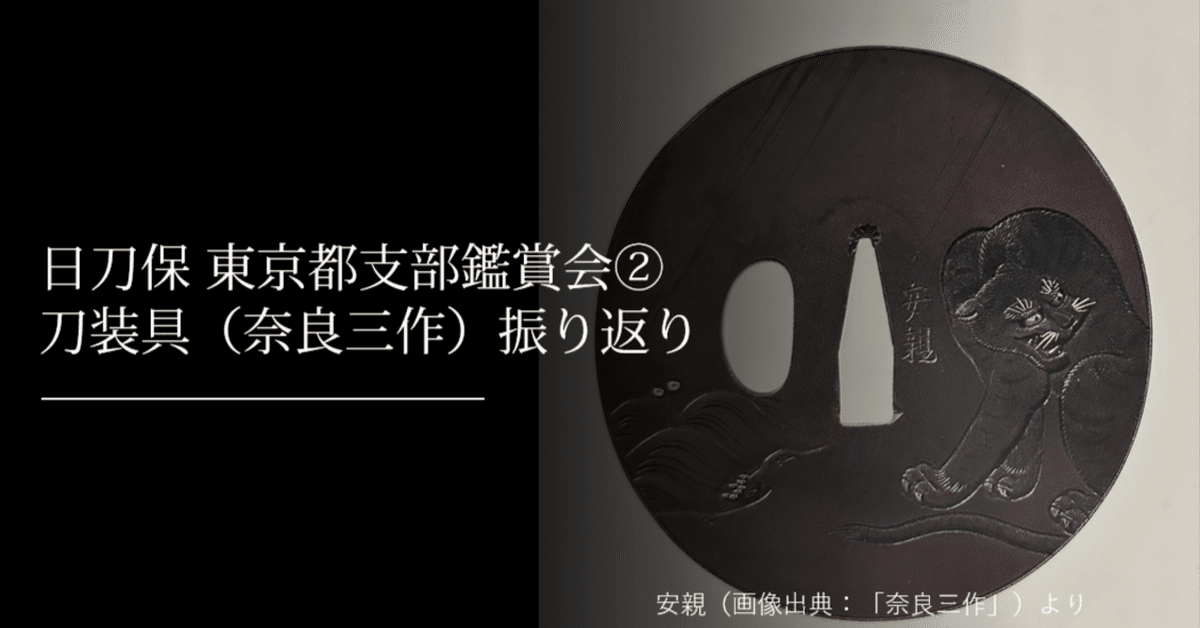

東京都支部鑑賞会② 刀装具(奈良三作)

昨日は2/17に行われた東京都支部鑑賞会での入札鑑定と鑑賞刀の振り返りをしたので、今回は刀装具の振り返り(気になった作、安親の作を中心に)をします。

展示品は安親、杉浦乗意、奈良利寿の奈良三作の名品並び、偽物も参考として並べられました。

本物と偽物を並べる事で如何に本物が良く出来ているかという事が伝われば、との事。

具体的には彫口であったり、人物の絵が描かれている場合は目の位置や帽子、着物の柄、手など要所要所に本物との違いが見られるとのことであるが、加えて安親の凄い所は拡大しても形が崩れない所にあるという。

特に奈良三作は偽物が多いそうで買う時は真剣に買わないとやばいとのこと。(鑑定書頼りはキケ…ボソボソ)

例えば以下は展示されていた安親の珍しい目貫(重美)であるが、紐や太鼓、象嵌の丁寧な造り込みなどから踊っている様子が動きと共に伝わってくる。

普通は拡大するとだらしのない様子で映ってしまうらしい。

因みに2㎝も無い位の大きさ。

そんな事もあり、今回の展示品傍には上記のような拡大写真も一緒に展示されていてルーペが無くても細部が見やすいよう工夫されていた。

しかしやはり実物がある以上はルーペで直接見たく、持参したもので細部まで拝見させて頂いたが、これだけ小さいにも関わらず象嵌の歪みなどが一切ない点や、指の造形に至るまで実に繊細に作られているのには驚かされる。

更にまさしく今にも動き出しそうな雰囲気を有していた。

他にも、安親はすり剥がしの技法を多用する事で古い雅味のある風合いを表現していたり、地荒しに鶴の足のようなベンツマークのようなものを用いている事が特徴でもある様子で、この辺りは抑えておいた方がよいとのこと。

・手長猿猴耳掻図 安親

実に可愛らしい構図で以前よりインスタにて見ていたが、実物を拝見出来た。可愛い事に加えて足もしっかりしており、こういう物でないといけないとのこと。

尚、以下は「奈良三作」所載品であるが、ブラシがある同図のもの。

先のものにはブラシが無い。

このように安親は似たような構図を製作しているものがあるという。

・安親 猛虎図

何より凄く感じたのは虎の体毛部分である。

以下の写真だと良く分からないが、なんと3色の金属を用いて体毛の奥行きというか色の自然さを表現されていた。

使用されている色は、黒、オレンジ、グレー、つまり赤銅、素銅、四分一あたりだろうか。この表現は今回の展示品の中でも個人的に一番引き込まれた箇所。

・安親 武蔵野透鐔

こちらは真鍮地で、すり剥がし法が用いられた鐔。

面白いのが透かしの断面部で、彫刻刀で勢いよく1回でそぎ落としたような断面となっており、これがまた良い雰囲気を出している。

例えば鉄鐔でもレーザーで抜いて綺麗に鑢を掛けた断面は綺麗であるがどこか物足りなさを感じないだろうか。

そんな味が垣間見える鐔。

描かれている虫は従来は蛍と考えられていたようであるが、蛍ではなくハッチョウトンボとのこと。ハッチョウトンボは5円玉程度の大きさで現在は絶滅危惧種であるという。

・終わりに

安親は様々な色がねを巧みに使っており、例えば他にもフグの小柄があったが、なんとも可愛らしいのは勿論の事、フグの皮の表現が実に複雑に作られていた。これも見た感じ恐らく赤銅や素銅、四分一などの複数の金属を自然な色に合うように上手く調合していそうに見える。

眼も非常に潤いがあり生気が溢れ、本物のフグをそのまま小柄に貼り付けたような雰囲気がある。

また安親には龍のデザインも多いという。

鐔も3枚程展示されていた。これはお抱え公の松平頼貞が辰年だった事から龍の図が多かったのではないかとのこと。

この龍の鐔にもすり剥がしの技法が使用されており、味わい深い真鍮の地鉄の色味を呈していた。

尚、安親には無銘も多いとのことで、無銘品も何点か展示されていた。

製作に納得いかなかった物には銘を入れなかったのではないかとのことであるが、確かに片切彫の仕方や構図などが一致している様子が見て取れた。

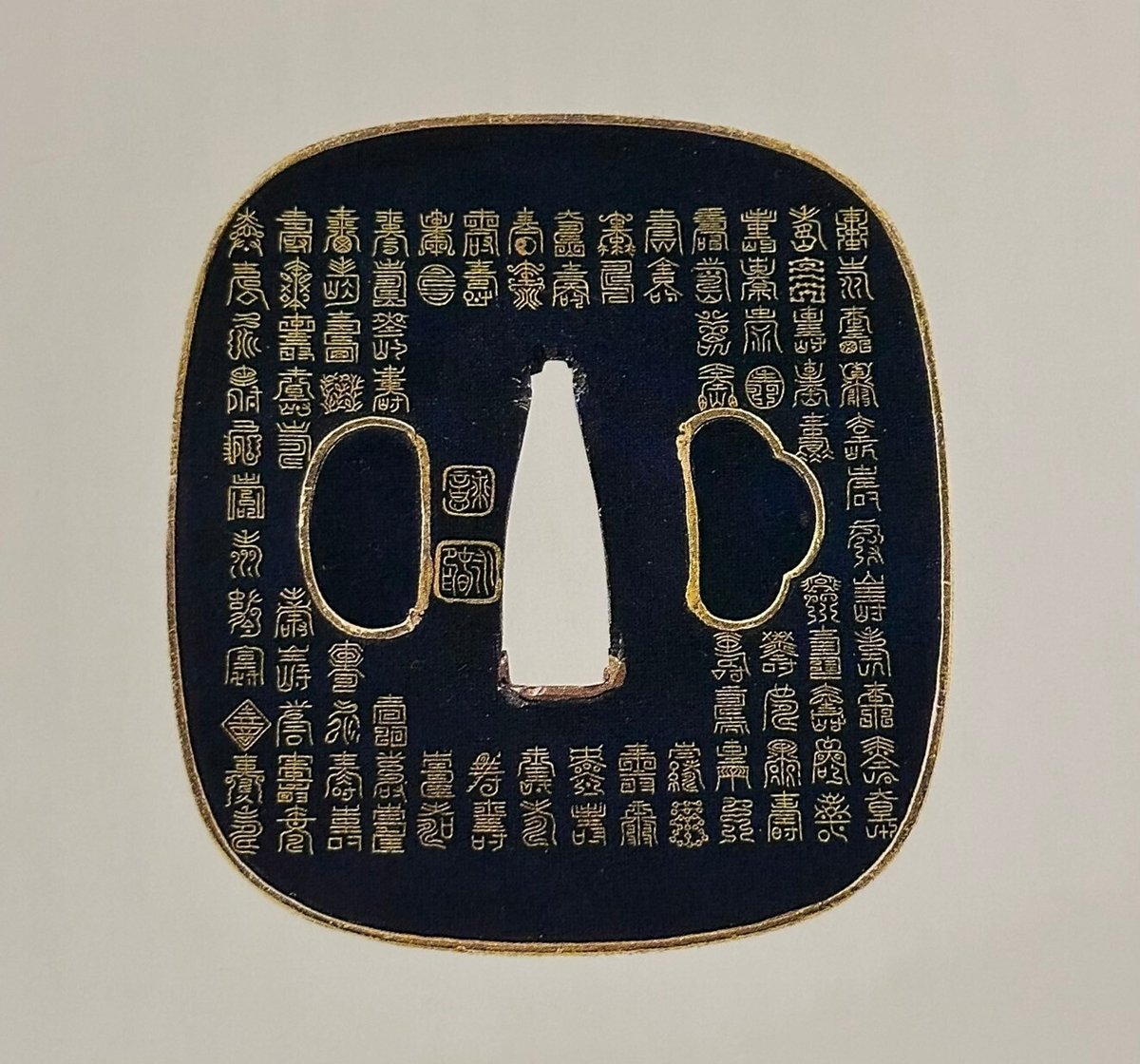

とここまで安親ばかりになってしまったが、杉浦乗意は例えば以下のような文字がぎっしり書かれた鐔が展示されていました。

文字の形に彫ってから金を埋め込んでいると考えるとこちらもその技量の高さに驚かされます。

名刀も並んでいた事で鑑賞時間が足らず、この位しか見る事が出来ませんでしたが、貴重な作を沢山拝見させて頂き本当に至福の時間となりました。

名刀しかり刀装具の名品しかり、本当になかなか拝見出来る機会はありませんので…。

東京都支部はやはり凄いですね。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

鑑賞刀や入札鑑定の振り返りは以下でしています。

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑