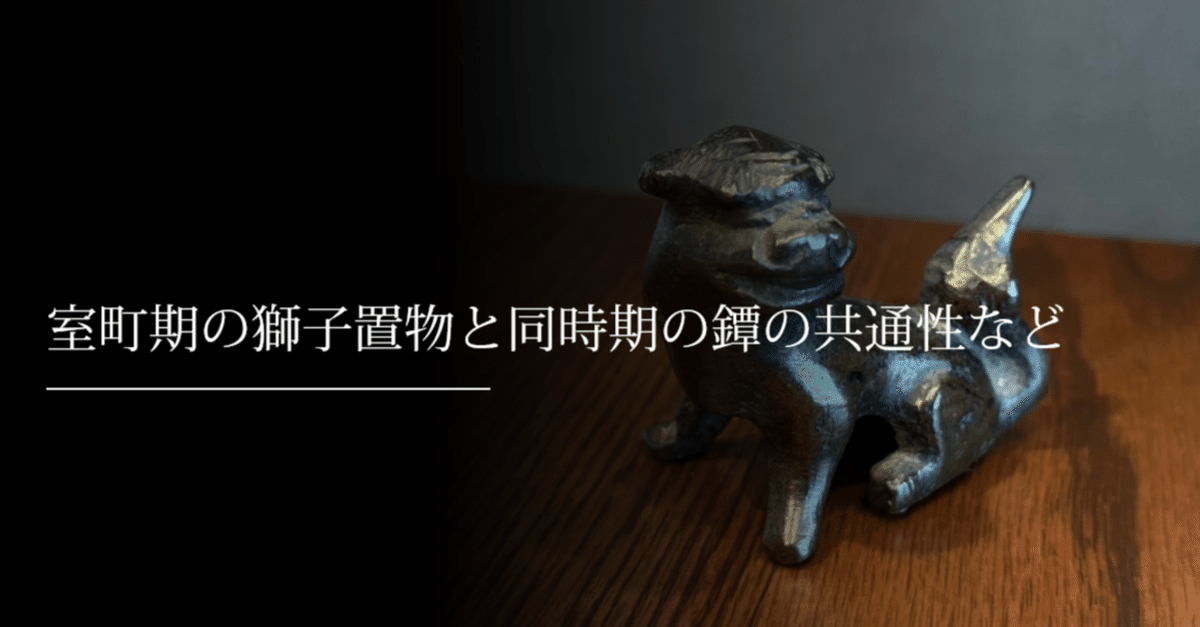

室町期の獅子置物と同時期の鐔の共通性など

古銅製の獅子の置物を買いました。

室町時代頃の大香炉の蓋の掴みと思われるものだそうで。

どこか愛嬌があって可愛らしく机の上に置いておくには良いかなと感じたのと、当時の鐔の素材と共通項が見られないかと思い手元へ。

縦5㎝、横3.5㎝、高さ5㎝程度。ずっしりと重い。

大香炉をネットで検索してみると似たようなものをヤフオクで発見。

きっとこのような感じで蓋の上部に付いていたのかもしれません。

因みに足には小さな丸穴が開いてあり、これを使いカシメて蓋に固定していたものと思われます。

・室町期と思われている山銅鐔と比較してみる

山銅鐔は含まれる成分により様々な色味があり、一番似ていると思われる鐔を選んでみたというのはあるが、全体的によく似た色味をしていると思う。

この獅子の置き物は所々黒くなっている箇所があり、漆が残った物と思われるが、古金工鐔にも同様の黒みが見られ、もしかするとこれも漆の残りなのではないかという発見があった。

するとこの鐔は元々は真っ黒で五月雨鑢のかけられた虫喰鐔だったのかもしれない。

刀にしてもそうであるが、元の形や色が分かってくるとまた楽しみが広がる気がする。

その時代時代の物を集める事でその時代に存在した技術や文化を多角的な視点で捉える事が出来るのかもしれない。

私自身刀や刀装具がやはり好きなのでその辺り中心にはなると思うが、たまには少し外れて全く違うジャンルの物を手に取って見る事で刀や刀装具の見方が変われば面白そうでもある。

私の周りにいる博識な方は皆刀や刀装具だけでなく、他の古美術についても詳しい。

きっとそういう事なのだろう。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)