見ている部分は実は刃文ではない、かもしれない(刃取りの話)

美術館に行き「刃文が綺麗だった!」と感想を持つ方は多いと思いますが、刃文と思っていた部分が実は刃文ではない事、というのも刀見初めの頃はあるあるだったりします。

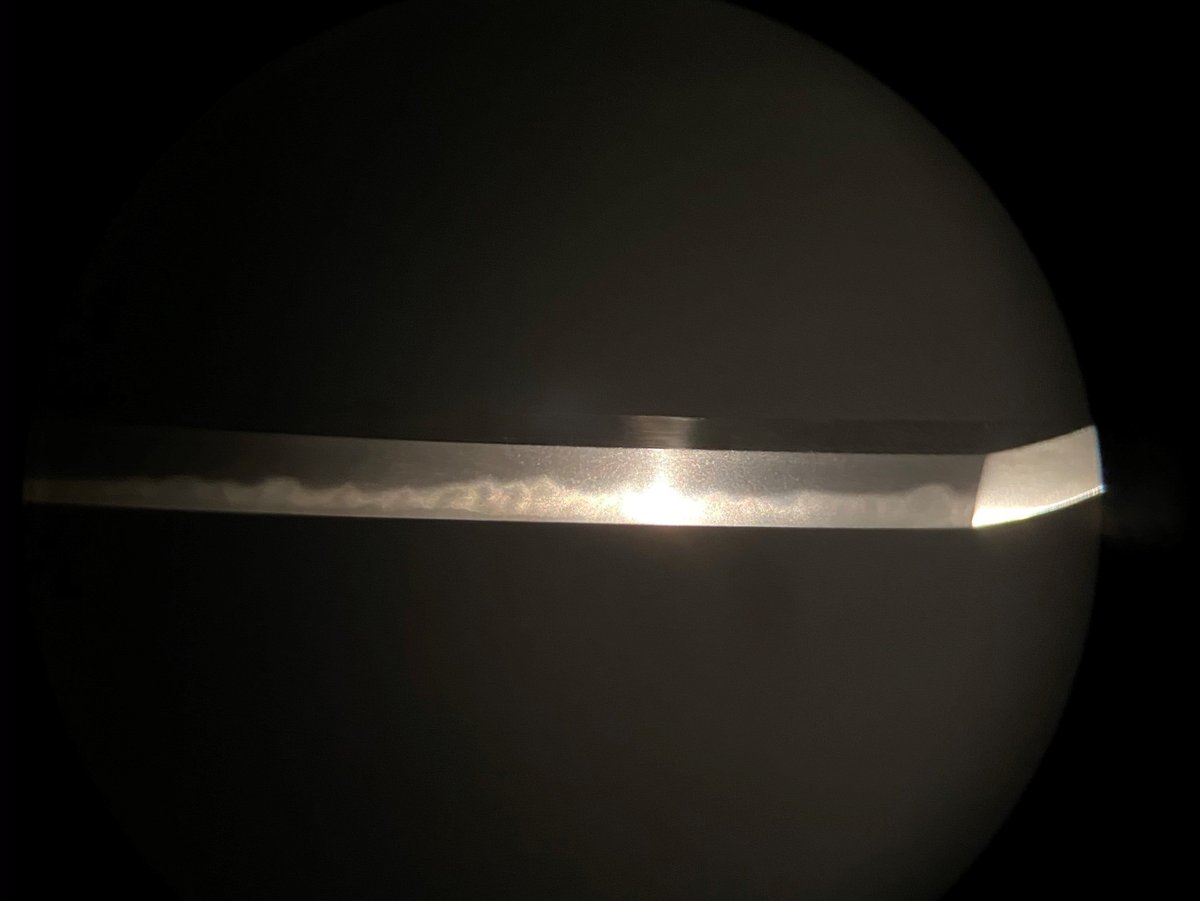

例えば以下の写真で刃文はどれ?と聞かれると、日本刀をあまり見た事が無い方は白い部分をさしてここが刃文と言うかもしれません。

…が、鑑賞に慣れた人であれば「この写真では分からない(or分かりづらい)」と言うと思います。

これが少し角度を変えると実際の刃文が見やすくなります。

2種類刃文らしきものが見えると思いますが、以下の黄色い線が本物の刃文になります。

一方赤い線は刃取りと言って、日本刀を研ぐ研師の方が刃文を見やすくする為にいわば縁取りをしたものになります。

日本刀にスポットライトなどの光を当てると、この赤い線の刃取りは見えず、黄色の実際の刃文だけが浮き出てきます。

しかし、蛍光灯下だと冒頭の写真のように、なかなか刃取りと実際の刃文の区別が最初は付きづらかったりします。

因みに以下の赤い線をどのようにとるのか、というのが研師の腕の見せ所らしく、刀を良く見せるも悪く見せるも、言ってしまえば研師の方の腕次第、という事になるようです。

研ぎをし直した事で、劇的に良くなる刀もあれば、反対に研いだ事で良さが失われてしまう事も。

この辺りその刀に合った適切な研ぎをどれだけしてあげられるか、というのは愛刀家しいては刀を扱う人全ての共通課題なのかもしれません。

因みに刃取りの見える研ぎは化粧研ぎと呼ばれますが(刀の多くはこの研ぎ)、差し込み研ぎと呼ばれる研ぎ方もあります。

こちらは目に見える刃文がそのまま実際の刃文になります。映りも鮮明に出る研ぎ方のようです。

しかしこの差し込み研ぎは疵や欠点なども目立たせるという弊害もあるようで、つまり刀を選ぶそうです。

その為一般的に差し込み研ぎは良い刀に施される事が多いようです。

良い刀は以下のように美しく仕上がります。

兼元 差し込み研ぎ仕上がり pic.twitter.com/g3hCxTqC57

— 御刀研師 関山和進 (@masamune62) January 19, 2016

終わりに

そういえば今更ながら気づいたのですが、模造刀で時々見る以下のような二重の刃文、もしかするとこれも刃取りを表現したものかもしれませんね。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

「刀とくらす。」をコンセプトに刀を飾る展示ケースを製作販売してます。