鐔の現存する刀工

室町時代頃の製作と考えられる古刀匠鐔などは元は刀匠が刀を1振り製作する度に簡易的な(装飾の無い)鐔も合わせて製作していたという説がある。

こうした室町期の鐔には銘が無い物が殆どであるが、桃山時代頃から鐔にも銘を入れるようになる。

代表的な所でいえば、金家、信家、埋忠明寿であるが、中でも埋忠明寿は刀の作も現存している事から、鐔も刀も現存しているという意味では一番古い刀匠であり金工であるとも言える。

そして江戸時代中期になると最上大業物として有名な長曽根虎徹が登場するが、虎徹はもともと甲冑師であったからか鐔も僅かながら存在する。

そして江戸時代後期になると、鐔の製作をする刀工が目立つ。

例えば次郎太郎直勝。

先日帝国ホテルの霜剣堂さんにて繁慶の上出来のような直勝の脇差を拝見したばかりであったが、この刀工の鐔も実は現存している。

また、城慶子正明は越前松平家のお抱え工として鍛刀した刀匠であるが、師である細川正義に似た細川丁子と呼ばれる刃文で人気を博した刀工。

この工もまた鋤出彫の技巧的な鉄鐔を製作している。

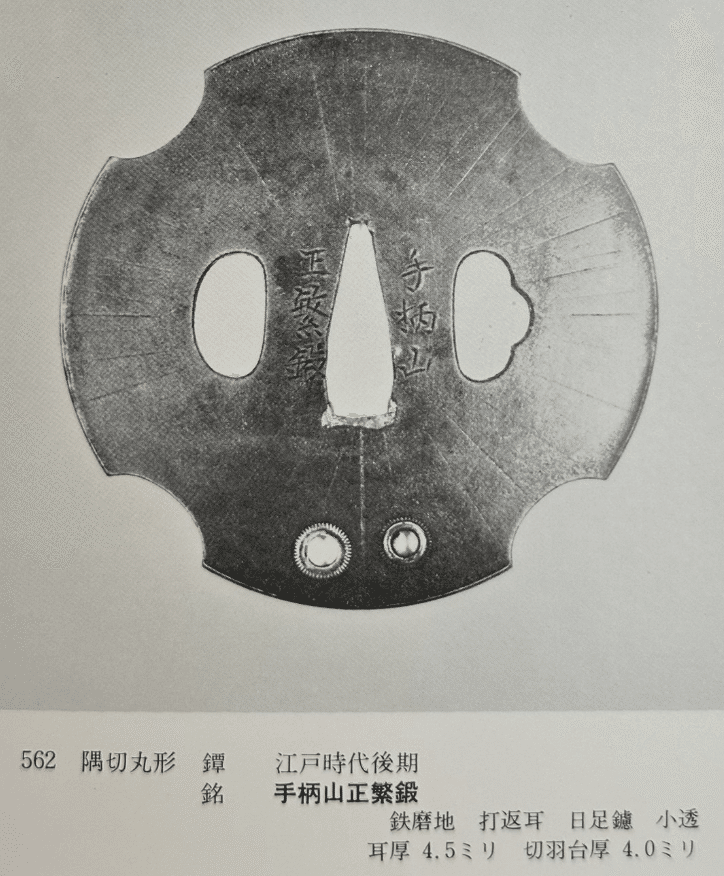

そして同じく江戸後期の手柄山正繁は、松平定信のお抱え工で手柄山のふもとに住んでいたことから手柄山正繁とも称するようになったと言われる刀工で、助広の濤瀾刃を狙ったかのような匂口深くそして地刃共に明るく冴える作風が印象的な刀工。

この刀工は明珍鐔のような鐔を製作している。

このように幕末にかけて他にも鐔を作成している刀工がいた気がする。

確か左行秀なども鐔の作例があったように思う。

そして現代でも鐔を製作している刀匠の方がいる。

それが無鑑査刀匠であり、世界的にも有名な吉原義人氏である。

刀を製作した際にプレゼンㇳしたり鑑定会の賞品として用意したりなど、という話を聞いた事がある。

吉原義人氏の鐔は人気で稀に刀剣店やネットなどで売りに出る事があるが、30万円近くする事が多く現代鐔の中ではトップクラスに高価。

今回も読んで下さりありがとうございました!

いいねを押して頂けると記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)